中世ヨーロッパでは封建的主従関係を結ぶ際に「臣従礼(オマージュ” hommage, homage ”)」という儀礼が行われた。

『臣従礼とは中世西欧において封建的な主君と家臣の関係を正式に設定し、このことを可視的に公示する儀礼である。それは主君と家臣の間の封建的契約関係を設定する儀式とも考えられる。』(1城戸毅(2010)『百年戦争―中世末期の英仏関係』刀水書房、刀水歴史全書、328頁)

フランス中部をはじめヨーロッパの大部分で行われたが、イタリアなどには存在せず、南フランスでも主従関係の中心ではなかった。(2ジェラール、アニエス(2000)『ヨーロッパ中世社会史事典』藤原書店、36頁)。古ゲルマンのコメンダチオ(托身)という習俗に由来する。(3ロイン、ヘンリー・R.(1999)『西洋中世史事典』東洋書林、485頁)

臣従礼の手順

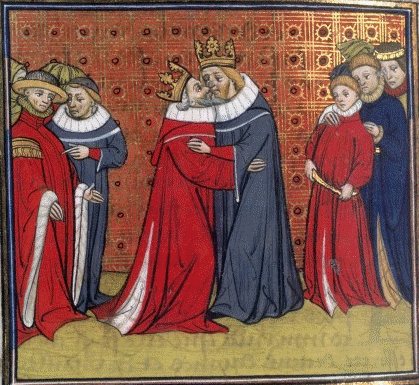

イングランド王エドワード1世とフランス王フィリップ4世の臣従礼(15世紀のミニアチュール)Public domain, via Wikimedia Commons

托身儀礼

家臣となることを望む者は無帽で武器を身につけずに、主君と仰ぐ者の前に進む。

家臣「私はあなたの家臣となることを望みます」

主君「何の留保もなく家臣となることを望むか」

家臣「その通り」(主君の足元に跪き、両手を組んで前に差し出す)

主君はその手を両手で包み、相手を受け入れることを示す。

主君は家臣を立ち上がらせ、互いに抱擁することで、対等の契約関係にあることを示す。

忠誠宣誓

聖書または聖遺物に左手を置き、右手を挙げて、主君を守り忠誠を尽くすことを誓う。

領地受封儀礼

臣従礼に続けて、領地の受封儀礼として、

- 「受封証書」の授与

- 「剣」または「一本の草」あるいは「樹木の小枝」の授与(いずれも領地支配の象徴)

が行われる(4城戸毅(2010)『百年戦争―中世末期の英仏関係』刀水書房、刀水歴史全書、327-328頁)。

二つの臣従礼

単純臣従礼と一身専属的臣従礼

臣従礼には以下の二つの形態がある

- 単純臣従礼 ” hommage simple, simple homage ”

- 一身専属的臣従礼 “ hommage lige, liege homage ”

『単純臣従礼は主君に対する物的奉仕の義務を生じさせるにすぎないが、一身専属的臣従礼は一身専属的家臣(homo ligius, homme lige, liege homage)を作り出し、この家臣はその専属する主君に軍役奉仕の義務を負うものとされた。』(5城戸毅(2010)327頁)

この区別は同一の人物が複数の主君に臣従礼を捧げて受封し、入り組んだ封建関係が生じたことから始まった。(6城戸毅(2010)327頁)一身専属的臣従礼(または特権的臣従礼)は十一世紀初頭のカタルーニャ、続いて十一世紀末のノルマンディに始まるが北イタリアやドイツでは受け入れられなかった。(7ジェラール(2000)37頁)同時に、単純臣従礼か一身専属的臣従礼かは係争の原因ともなった。最大の例がイングランド王とフランス王の封建関係である。

イングランド王とフランス王の臣従礼を巡る対立

「フランス王フィリップ6世に臣従礼を捧げるイングランド王エドワード3世を描いたミニアチュール」

Public domain, via Wikimedia Commons

十三世紀初頭、アンジュー帝国領土の大半をフランス王が征服したことによって、アンジュー家当主=イングランド王はイングランドとアキテーヌ公領を領有するに止まった。両者は長く無条約状態にあったが、1259年、ついに和平条約「パリ条約」を締結する。このときの条件のひとつがアキテーヌ公領に関してイングランド王がフランス王に臣従礼を捧げるというものだった。

なかなか履行されず、結局、ヘンリ3世は臣従礼を行わないまま亡くなり、エドワード1世は臣従礼の実行と引き換えに懸案だった領土問題の解決を求め、1304年には、多忙を理由に王太子を派遣して代理での臣従礼を行った。エドワード2世も即位時、フィリップ4世には臣従礼を行ったが、その後のルイ10世、ジャン1世には言い訳をつけて臣従礼を行わず、フィリップ5世即位時は1319年、代理での臣従礼を行った後、翌年ようやく自ら訪れて臣従礼を行った。シャルル4世即位時は、エドワード2世は代理として王太子エドワードをアキテーヌ公とした上で、シャルル4世に対し王太子に臣従礼を行わせた。

カペー家直系にかわってヴァロワ家が王位を継承し、フィリップ6世が即位すると、臣従礼問題はあらためて外交問題となり、領土問題とか繰り返されていた小競り合いの賠償金支払いとか、お互い様々な条件をつけて、1329年、ようやくエドワード3世がフィリップ6世に臣従礼を行うが、このときの臣従礼は単純臣従礼ではなく一身専属的臣従礼であったと考えられている。しかし、これが単純臣従礼だったのか、一身専属的臣従礼であったのかは、翌1330年、あらためて問題となり、フランス側はフィリップ6世に対するエドワード3世の臣従礼は一身専属的臣従礼でなければならないとして、臣従礼のやり直しを求めてエドワード3世に召喚命令を出し、当然イングランド側は難色を示して外交交渉で火花を散らせた。

結局、この臣従礼の在り方を巡る両者の対立がこじれた結果、その他の諸要因と絡まり合いながら、百年戦争の勃発へとつながるわけである。

対等な臣従礼

逆に臣従礼を駆使することで事実上の独立を勝ち取る場合もある。同じく百年戦争期のブルターニュ公国がそれで、ブルターニュ公位を巡る継承戦争がイングランドとフランスの代理戦争となり、結局イングランドが支援するモンフォール家のジャン4世が公位を継承して1381年、フランス軍を撃破してブルターニュから駆逐した上でフランス王とも和平を結ぶことになるが、このとき、ジャン4世はイングランド王とフランス王両者に臣従礼を捧げた。以後ブルターニュ公は戦局をみてイングランド王についたりフランス王についたりと巧みな中立外交を行った。

百年戦争後期、ブルターニュ公ジャン5世は、1422年、フランス王シャルル7世に対する臣従礼で着帽・帯剣の上、直立して跪かず、対等な臣従礼を行うことで同盟関係を結んでいる。(8原聖(2016)『興亡の世界史 ケルトの水脈』講談社、講談社学術文庫、285頁)このような対等な臣従礼の例として、たがいの領地の境界線上など中立な場所で歩きながら臣従礼を交わす<歩きながらのオマージュ>が行われることもあった。(9ジェラール(2000)37頁)

複雑に入り組んだ封建関係を反映して「臣従礼」の在り方も多様化し、事実上の不可侵条約や同盟関係の締結儀礼へと変貌していく場合も少なくなかった。

参考書籍

- 城戸毅(2010)『百年戦争―中世末期の英仏関係』刀水書房、刀水歴史全書

- 朝治啓三,渡辺節夫,加藤玄(2012)『中世英仏関係史 1066-1500:ノルマン征服から百年戦争終結まで』創元社

- 原聖(2016)『興亡の世界史 ケルトの水脈』講談社、講談社学術文庫

- ジェラール、アニエス(2000)『ヨーロッパ中世社会史事典』藤原書店

- ロイン、ヘンリー・R.(1999)『西洋中世史事典』東洋書林