十分の一税(“Tithe”タイス)は中世ヨーロッパで教会の維持や聖職者の生計のために各教区の農民から生産物の十分の一を徴収した貢租のこと。

十分の一税の起源

十分の一税の起源は聖書の記述にあるイスラエル人の慣習に遡る。

『彼はアブラムを祝福して言った。

「天地の造り主、いと高き神に

アブラムは祝福されますように。

敵をあなたの手に渡された

いと高き神がたたえられますように。」

アブラムはすべての物の十分の一を彼に贈った。』(新共同訳[創世記14.19-20])

『わたしが記念碑として立てたこの石を神の家とし、すべて、あなたがわたしに与えられるものの十分の一をささげます。』(新共同訳[創世記28. 22])

『土地から取れる収穫量の十分の一は、穀物であれ、果実であれ、主のものである。それは聖なるもので主に属す。もし、十分の一を買い戻したいときは、それに五分の一を加えて支払わなければならない。牛や羊の群れの十分の一については、牧者の杖の下をくぐる十頭目のものはすべて、聖なるもので主に属する。』(新共同訳[レビ記27.30-32])

また民数記18.20-28にも、レビ人にイスラエルでささげられるすべての十分の一を報酬として与えること、その報酬の十分の一を主に捧げる献納物とすることなどが定められている。(1訳はすべて日本聖書協会『新共同訳 聖書』より。また、該当箇所の指摘は関口武彦(2007)「十分の一税の確立とその展開」山形大学紀要『社会科学』37巻2号1頁参照)

十分の一税の確立

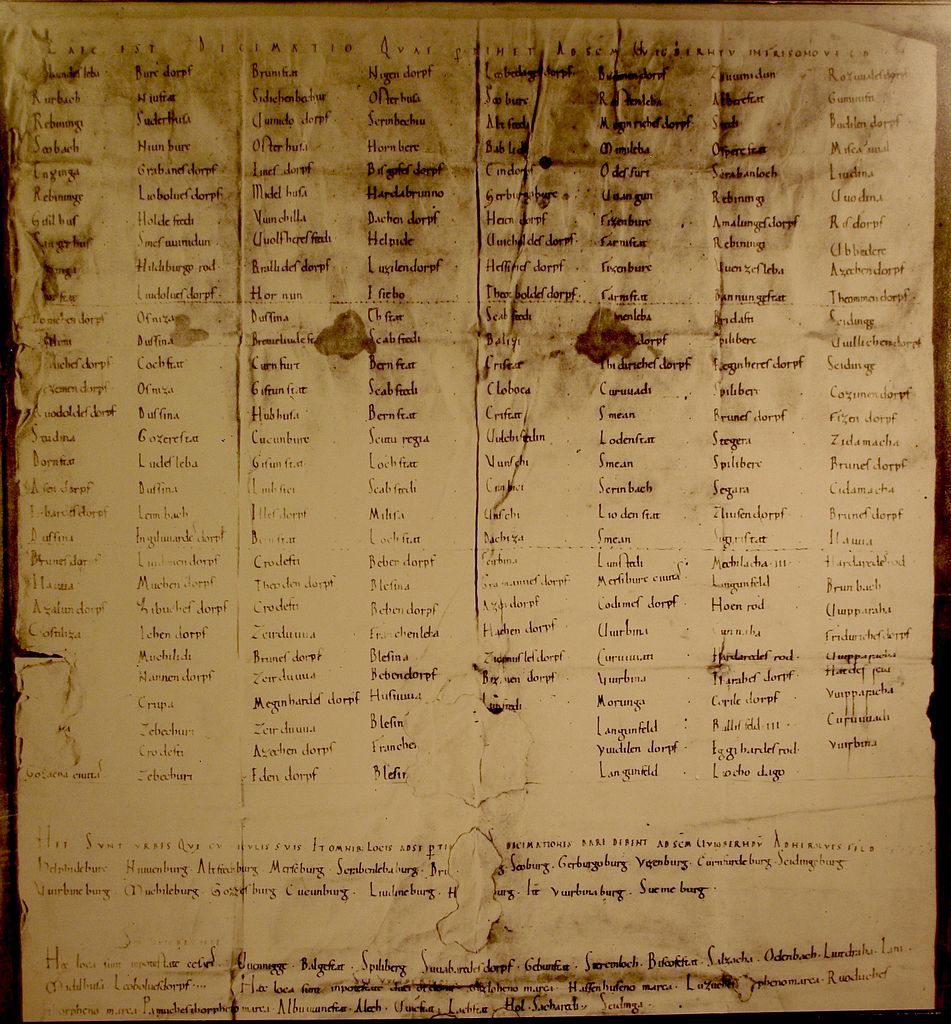

これに基づいて教会が税制とするのは六世紀のことである。まず、四~五世紀、信徒が増加し聖職者の数が増えて彼らの生計維持の問題が浮上すると、信徒の道徳上の義務として収入の十分の一を納入することが推奨されるようになる。585年、第二マコン教会会議で聖職者が労働にわずらわされず聖務に専念できるよう、古くからの慣習である十分の一税の再興が取り決められ、農民は収穫物の十分の一を各教区の司祭に納めるよう取り決められた(2関口武彦(2007)1-2頁)。

本格的な導入はカロリング朝フランク王国時代からである。ピピン3世、カール大帝、ルートヴィヒ敬虔帝の三代にかけて、フランク王権の介入によって十分の一税が確立した。

カロリング朝フランク王国初代国王ピピン3世は、765年、十分の一税賦課令を発布し、十分の一税が制定された。

『十分の一税は、ただ救霊のためだけに、使用されるべきであり、その四分の一は司教に、四分の三は教区聖職者に宛てるべきとされた。』(3エーヴィヒ、オイゲン(2017)『カロリング帝国とキリスト教会』文理閣、28頁)

この十分の一税徴収区域の境界設定によって小教区制の基礎が置かれ、同時に十分の一税の徴税に公権力の介入が明示された(4関口武彦(2007)2頁/エーヴィヒ(2017)28頁)。

779年、カール大帝は父ピピン3世の政策を継承したことを明示して全般的な内容を含む「ヘルスタル勅令」を発布した。刑事罰や従士団の組織などとあわせて、父王が制定した十分の一税の継承も盛り込まれた(5エーヴィヒ(2017)65頁)。また類似の税制として、王の従臣が司教座教会または修道院に支払うこととされたノーナ・エト・デキマ( nona et decima 九分の一税nonaと十分の一税decimaからなる二重(倍額)十分の一税)の徴税も定められたが、生産者が直接小教区教会に納める十分の一税は今後も存続したのに対して、こちらはすぐに廃れることになった(6関口武彦(2007)3-6頁/nona et decimaをエーヴィヒ(2017)は「二重十分の一税」、関口は「倍額十分の一税」と表記している。)。

十分の一税の変容

十分の一税の使途・配分は後に明確化された。

『その内容は司祭の生計費、建造物・調度品の修繕費のほかに貧者救済費用と司教費用とからなっていた。各教会は貧民救恤名簿 matricula を所有し、これに登載された登録貧民matricularii が教会によって給養された。このほかに巡礼、寡婦、孤児、障害者、病人などの世話や見舞いもまた小教区の聖職者の仕事であり、十分の一税はそのための重要な財源であった。』(7関口武彦(2007)9頁)

教会の重要な財源であったが、フランク王国が分裂して俗人領主の私有教会が一般的になると、十分の一税の徴税を教会ではなく領主が行うことや、修道院・教会とあわせて十分の一税の徴収権を第三者に貸与することも見られるようになった。

十分の一税が本来的な目的から外れて濫用されるようになった結果、十一世紀から始まる教皇改革(グレゴリウス改革)では十分の一税の在り方が問い直され、中世後期には『信徒の納める十分の一税の大半が遠方に住む「主任司祭」の名義者に贈られ、現実に小教区でミサをあげる代理司祭は別の謝礼金で生計を営むといった事態が生じ』(8松本宣郎(2009)『キリスト教の歴史(1)初期キリスト教~宗教改革 (宗教の世界史)』山川出版社、192頁)、十分の一税の使い道が一層不明確化したことが民衆の大きな不満の一つとなり、十六世紀の宗教改革でルターは論題の一つに十分の一税を挙げ、十分の一税の在り方が厳しく批判されるようになった。

参考文献

- 松本宣郎(2009)『キリスト教の歴史(1)初期キリスト教~宗教改革 (宗教の世界史)』山川出版社

- エーヴィヒ、オイゲン(2017)『カロリング帝国とキリスト教会』文理閣

- ロイン、ヘンリー・R.(1999)『西洋中世史事典』東洋書林

- 関口武彦(2007)「十分の一税の確立とその展開」(山形大学紀要『社会科学』37巻2号、1-31頁)URL: http://id.nii.ac.jp/1348/00001025/