ハロルド2世(Harold II)またはハロルド・ゴドウィンソン(Harold Godwinson)は最後のアングロ・サクソン系イングランド王(在位1066年1月6日-10月14日)。1020年頃生-1066年10月14日没。クヌート大王時代からエドワード証聖王の時代にかけて権力を振るったウェセックス伯ゴドウィンの次男。武勇に優れ、父伯亡きあとゴドウィン家当主として義兄エドワード証聖王政権を支えた。同王死後イングランド王に即位したが、王位継承をめぐって周辺諸国と争いになり、弟トスティグとノルウェー王ハーラル3世の連合軍をスタンフォード・ブリッジの戦いで撃破したものの、続けて侵攻してきたノルマンディー公ギヨーム2世とヘースティングズの戦いで激戦の末に敗死した。彼の死によってアングロ・サクソン王権は終わり、ノルマン人のイングランド支配が始まった。

ゴドウィン家の台頭

ハロルドの父ゴドウィンはイングランドを征服したデーン人の王朝でクヌート大王によって伯に抜擢された新興貴族の一人であった。ゴドウィンの台頭過程はよくわかっていないが、伯として登場する1018年の記録があり(1「クヌート王が王妃エマの要請でサセックスにある大司教エルフスタンに譲渡したとき」(鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社、215頁)の記録)、この当時の支配領域はサセックスを超えるものではなかったとみられる(2鶴島博和(2015)215頁)。1019年、クヌート王の義兄弟ウルフ・ソリグリソン(3“Ulf Thorgilsson”ヤールのウルフ(”Ulf Jarl”ウルフ伯)とも呼ばれる)の姉妹と結婚してクヌート王の縁戚となり、1019年から23年にかけてのクヌート王のデンマーク遠征に随行して軍功をあげ、1020年、ウェセックス全土を支配下に収めて名実ともにウェセックス伯となった。

クヌート時代にゴドウィンの勢力はケントにまで伸び、ハロルド1世時代には海上交易の拠点であるドーヴァーへの支配を強化している。1038年、ドーヴァーから徴収される税の三分の二が王へ、残り三分の一がゴドウィンへ貢納されている(4鶴島博和(2015)215頁)。ハロルド1世が亡くなるとハーザクヌートの即位を支援し、ハーザクヌート死後の1042年、エドワード証聖王の即位を支持して、1045年には娘エディスをエドワード証聖王の妃としイングランドにおける諸侯の第一人者としての地位を確立した。

エドワード証聖王時代

初期のキャリア

後のイングランド王ハロルド2世、ハロルド・ゴドウィンソンはゴドウィン伯の次男として、1020年頃に生まれた。母ギータはクヌート大王の義兄弟ウルフ・ソリグリソンの姉妹。1045年、姉妹エディスがエドワード証聖王の妻となるのとあわせて、ハロルドはイースト・アングリア伯に就き、以後父伯とともにゴドウィン家一門の隆盛に尽力する。

エドワード証聖王初期の治世は、即位前に亡命していたノルマンディー時代からの家臣団に支えられつつ、ゴドウィン伯、ノーサンブリアを治めるシワード伯、マーシアを治めるレオフリック伯の三大貴族の均衡の上に成り立っていたが、ゴドウィン一門の力は増す一方であったことから、1051年、エドワード証聖王はシワード、レオフリック両伯と謀ってゴドウィン家排除に動き、ゴドウィン家は一時イングランドからの脱出を余儀なくされた。このときハロルドはアイルランドのレンスター王ダーマット・マック・マエル・ナンボ(Diarmait mac Máel na mBó , 在位1042-1072年)の下に逃れると、翌1052年6月、船団を編成して父ゴドウィン伯らと合流してイングランド南岸の旧支配地域を奪還して回り、復権に貢献した。

エドワード=ハロルド体制の確立

1052年に兄スウェインが、翌1053年に父ゴドウィンが亡くなったことでハロルドはゴドウィン家の当主となり、エドワード証聖王政権は事実上ゴドウィン家と一体となることで、安定を見た。

ゴドウィン家と並ぶ二大貴族はともに排除されていく。1055年、シワード伯が亡くなるとノーサンブリアはハロルドの弟トスティグ・ゴドウィンソンに与えられた。同年、マーシアの伯レオフリックの子エルフガが謀叛の疑いで追放処分となり失脚。エルフガはアイルランドに逃れて翌年復権を果たすが、すぐにまた宮廷を追われ、1057年、エルフガの父マーシアの伯レオフリックが死去して伯位を継ぎ、以後、ウェールズとの協力関係を築いてゴドウィン一門と戦闘を繰り返した。

『レオフリックが亡くなった1057年以降の王国統治は、エドワード王とハロルドを中心とするゴドウィン家の連携によって維持されていった。しかし、これによって、マーシア、ノーサンブリア地域とのあいだに、大きな亀裂が生まれ始めたのである、これは統合王権のもろさを露呈していた。王権の下達文書である令状は、ハンバ川の北にはほとんど届かず、イースト・アングリアとマーシアを含む旧ウェセックス王国領域を中心に発給された。宮廷の移動範囲もそれにほぼ重なるものである。』(鶴島,2015,233-234頁)

ハロルドは武勇に優れ、王権維持のため諸方面に出征して外敵の撃破や内乱の鎮圧に奔走している。1055年、前述のマーシアの伯レオフリックの子エルフガがウェールズの王グリフィズ・アプ・サウェリン(Gruffydd ap Llywelyn , 在位1055-1063)と同盟して反乱を起こすと、これを迎えうち和平を結んでいる。グリフィズ・アプ・サウェリン王はのちに1063年、イングランドに再侵攻するが、ハロルドはこれを撃破し、さらにウェールズに侵攻してグリフィズ・アプ・サウェリン王政権を滅ぼしている。

父レオフリック伯死後、マーシア伯位をついだエルフガは度々ハロルドと戦った後、1060年頃に亡くなり、1062年、その子エドウィンがマーシア伯位を継承して一旦落ち着くが、まだ火種はくすぶっていた。

戦乱の火種

ハロルドの弟トスティグに与えられていたイングランド北部ノーサンブリア伯領だが、領民はトスティの支配にたびたび反抗して蜂起し、不安定な状態が続いていた。1065年10月3日、ノーサンブリアでトスティグ伯の苛斂誅求に対してついに領民の不満が爆発、大規模蜂起が勃発する。領民はトスティグに代わって前マーシアの伯エルフガの次男モーカーを新たにノーサンブリア伯に擁立して徹底抗戦を挑んだ。これに対してハロルドはモーカーのノーサンブリア伯就任を認めるなど大幅な譲歩で臨むが、ノーサンブリア伯位剥奪という処置はトスティグにとって承服しかねるもので、地位を失ったトスティグはフランドルへ亡命する。

1064年の春頃、五人の護衛とともにノルマンディー公領ルーアンへ向けて出港したハロルド一行だったが、ポンチュー伯領に漂着してしまいポンチュー伯ギーに捕らえられてしまった。その後ノルマンディー公ギヨーム2世はポンチュー伯ギーの元に使者を派遣してハロルドを解放させると、ノルマンディーまで招待して賓客として遇し、ブルターニュ遠征にも同行させている。「バイユーのタペストリー」はその後、ハロルドがギヨーム2世に宣誓して臣従を誓う様子を描くが、元々ウィリアム1世の征服を正当化する内容の作品なので、事実関係はわからない。このとき、ハロルド・ゴドウィンソンもノルマンディー公への臣従と王位継承を約束していたと主張している(5鶴島博和(2015)46-47頁)。この「約束」と、これ以前にエドワード証聖王から後継の約束がされたという説が後世、ウィリアム1世の子孫たちによって「ノルマン人の征服」の大義名分として主張されることになった。1064年8月から9月ごろハロルドは使者の任を全うして帰国したという。

1066年のイングランド王位継承戦争

王位継承問題

「バイユーのタペストリー第30場よりハロルド2世の戴冠」

Credit:Daniel R. Blume from Orange County, California, USA, CC BY-SA 2.0

1066年1月5日、エドワード証聖王が亡くなった。子供の無かったエドワード証聖王の後継候補としては重臣で王妃エディスの兄弟ハロルド・ゴドウィンソン、エドワード証聖王の異母兄エドムンド剛勇王の孫エドガー・アシリング、ノルウェー王ハーラル3世、ノルマンディー公ギヨーム2世の四人がいた。当時十代前半だったエドガー・アシリングは若すぎるとして退けられ、イングランドで開かれた賢人会(ウィタン)によってハロルド・ゴドウィンソンがイングランド王に推され、翌6日、ハロルド2世として即位したことで、王位継承を巡る戦いが勃発する。

イングランド王・デンマーク王・ノルウェー王を兼ねたクヌート大王死後の後継者争いの過程で、1039年頃、クヌートの子ハーザクヌートとノルウェー王マグヌス1世の間で勃発した争いの和平条約としてどちらかが直接の相続人なしに亡くなった場合、もう一方が王国を継承することに同意する取り決めがなされた。この取り決めは無視されてハーザクヌート死後エドワード証聖王が即位するが、マグヌス1世はこれに異を唱えていた。マグヌス1世の後を継いだハーラル3世はエドワード証聖王死後、この約定を受け継いだとして王位継承権を主張した。

1070年頃、ウィリアム1世の命で書かれたギヨーム・ド・ジュミエージュ著「ノルマン人諸公の事績録」やウィリアム1世に仕えた司祭ギヨーム・ド・ポワティエが1070年以降に書いた「ノルマン人の公ウィリアムの事績録」など、複数のノルマンディー側史料では生前エドワード証聖王がギヨーム2世をイングランド王位の継承者とする約束をしたという(6鶴島博和(2015)20-22頁)。これらの著作はウィリアム1世の征服を正当化する傾向が強いため事実か否かは定かではないが、エドワード証聖王が約束したならばハロルド・ゴドウィンソンがノルマンディーを訪れた1064年の直前頃か、ウェセックス伯ゴドウィンの一門がエドワード証聖王と対立した期間中で「アングロ・サクソン年代記」にノルマンディー公ギヨーム2世が大軍を率いてイングランドを訪れたという記述がある1052年の可能性がある(7大沢一雄(2012)『アングロ・サクソン年代記』朝日出版社、205頁/Battle of Hastings,Britannica.)。

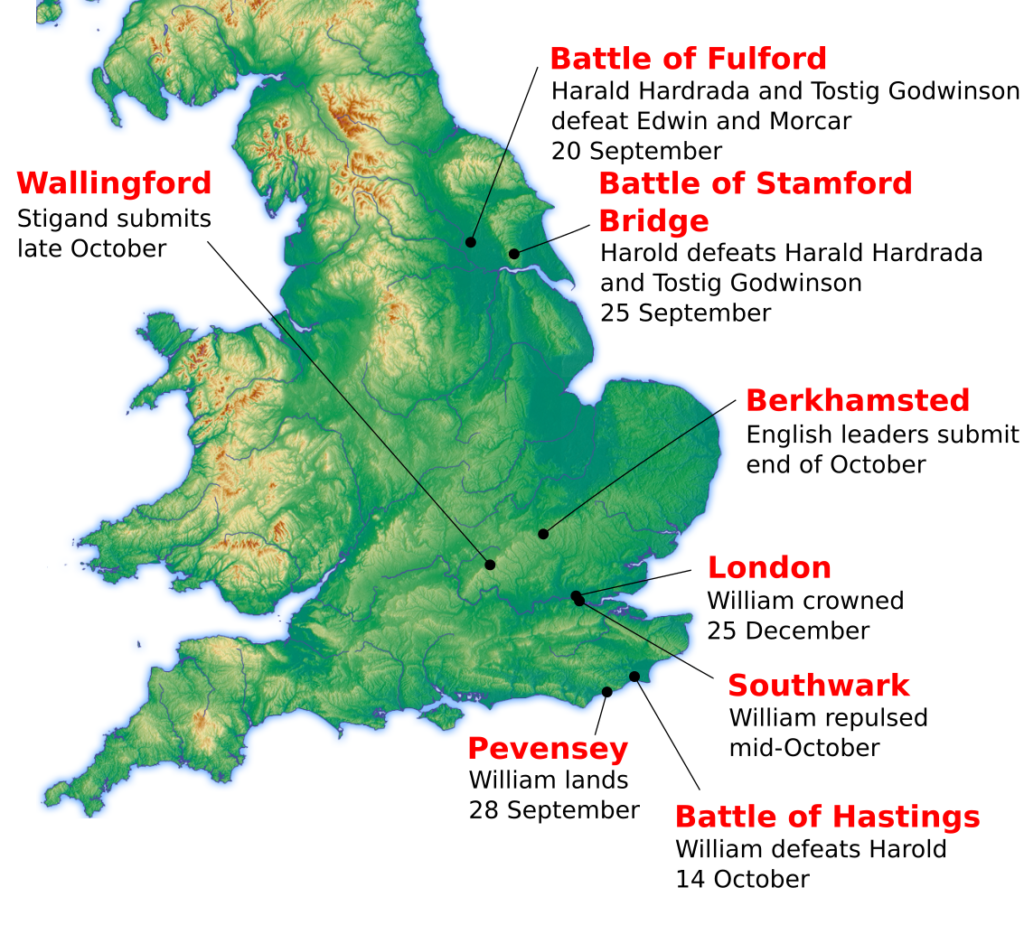

「ノルマン・コンクエスト1066年の地図」

Credit:Amitchell125 at English Wikipedia, CC BY 3.0

スタンフォード・ブリッジの戦い

「スタンフォード・ブリッジの戦い」(ピーター・ニコラ・アルボ作、1870年、北ノルウェー美術館収蔵)

Peter Nicolai Arbo: The Battle of Stamford Bridge. 1870. Nordnorsk Kunstmuseum.

Credit:Peter Nicolai Arbo, Public domain, via Wikimedia Commons

1066年4月24日頃、ハレー彗星があらわれ人々は異変の前兆と語り合ったという(8大沢一雄(2012)220頁)。その直後、前年失政でノーサンブリア伯を解任・追放されていたハロルド2世の弟トスティグ・ゴドウィンソンが60隻の艦隊を率いてワイト島を攻撃、サンドウィッチを占領した後、ハンバー川河口まで進出してリンゼーで住民を多数虐殺した。マーシア伯エドウィンが陸上部隊を率いてこれを撃破、トスティグは12隻ほどに減った船団で敗走し、スコットランドへ逃れた。

1066年9月初旬、スコットランドでトスティグ・ゴドウィンソンはノルウェー王ハーラル3世に臣従した。ハーラル=トスティグ連合軍は9月中旬ヨーク近辺へ上陸し、9月20日、マーシア伯エドウィンとノーサンブリア伯モーカー率いるイングランド軍が迎え撃ったがハーラル=トスティグ連合軍が勝利した(フルフォードの戦い)。9月24日、ヨーク市に入ったハーラル3世とトスティグは同市から人質と食糧を提供させた上で、ヨーク市民を自軍に編成してイングランド征服に従事させる旨の講和条約を結び、早々とヨークを出て南下を開始、人質が集められると約束されたスタンフォード・ブリッジへと進んでいった。

ハロルドがいつノルウェー軍の侵攻を知ったかは不明だが、ハーラル=トスティグ連合軍がヨークを出た9月24日には、ロンドンにいたはずのハロルド率いるイングランド軍主力がおよそ300キロメートル以上離れたヨークの南16キロメートル付近のタドカスターに到着しており、非常に短期間に軍勢を移動させていた。9月25日、人質引き渡しの場所であるダヴェント川に架かるスタンフォード橋の付近で逗留していたハーラル=トスティグ連合軍を、ハロルド2世率いるイングランド軍が急襲する。ノルウェー王ハーラル3世とトスティグ・ゴドウィンソンの両指揮官が戦死し、300隻を数えたノルウェー軍はわずか24隻にまで減らされて撤退、機動力に優れたイングランド軍の圧勝で終わった(スタンフォード・ブリッジの戦い)。

ノルマンディー軍の侵攻

エドワード証聖王の死とハロルド2世の即位はすぐに周辺諸国の知るところとなり、ノルマンディー公ギヨーム2世から即位に対する非難が伝えられる(9鶴島博和(2015)93頁)。使者は1064年にハロルドとノルマンディー公の間で約束されたハロルドの妹と公との婚姻の履行と王位継承の約束を破ったことを非難、ハロルドは妹は死んだため約束は履行出来ないなど使者の言を退けた。その後再度ギヨーム2世は使者を送って軍事行動の可能性をちらつかせたが交渉は決裂、遠征準備に取り掛かった。ハロルド2世はノルマンディーに多数の密偵を送って情勢を探らせ(10鶴島博和(2015)95頁)、ドーヴァー城を増強しイングランド南部に兵力を集めるなど、ノルマンディー公国との開戦に向けた準備が進められている。ハロルド2世が「今までこの国のいかなる王も集めたことがないような海陸の大部隊を集めた」(11大沢一雄(2012)220頁)と「アングロ・サクソン年代記」は書き記す。

1066年9月8日、なかなか攻めてこないノルマンディー軍に対する長期の臨戦態勢を維持出来なくなり、ハロルド2世は一旦軍を解散する。このようなタイミングで北から侵攻してきたのがハーラル3世で、この対応のためハロルド2世は集められるだけの軍を集めて北へ向かっていた。スタンフォード・ブリッジの戦い直後の9月28日または29日(12「アングロ・サクソン年代記」の写本によって9月28日とするものと29日とするものがある(鶴島博和(2015)121頁/大沢一雄(2012)223頁))、英仏海峡に面したイースト・サセックス州の港町ペヴェンジーにノルマンディー軍が上陸、10月1日ごろ、ヘースティングズ城の築城を開始、周辺地域を占領して陣地を構築した。

ロンドンに帰還した10月6日頃、ハロルド2世はギヨーム2世へ使者を送り自身の王位の正統性を訴えるとともに金銭など対価を与える譲歩をして撤退を求めたが、ギヨームは拒絶して対決姿勢を明らかにした。王弟イースト・アングリア伯ギリスは自身が軍を率いてノルマンディー軍と対峙する間に、ロンドンに火を放って焦土としたあと撤退して持久戦に持ち込めば、自身の勝敗に関わらず補給を断たれたノルマンディー公軍は撤退を余儀なくされるという。しかし、ハロルド2世は「私が保護すべき人々を害することなどできるはずがない。」(13鶴島博和(2015)143頁(ウェイス「ロロの物語」より))と退けたうえで、こう宣言した。

「ハロルドなしに戦場に行くことも戦うこともない。人々は臆病者と罵るだろう。多くが批難するだろう。もしハロルドが、彼のよき支持者たちを、来もしないところに送り込んだら」(14鶴島博和(2015)144頁(ウェイス「ロロの物語」より))

ヘースティングズの戦い

10月13日、ハロルド2世率いるイングランド軍はヘースティングズからほど近いカルドベックの丘の稜線に布陣、対するギヨーム2世率いるノルマンディー軍はカルドベックの丘の南、テラムの丘に布陣した。両軍とも5000~7000名前後だったと推測されている。歩兵中心のイングランド軍に対して騎兵中心のノルマンディー軍という特徴があった。

10月14日朝9時頃、ノルマンディー軍の攻勢によってヘースティングズの戦いは始まった。序盤は地の利を生かしたイングランド軍が優勢となり、ノルマンディ軍は不利な地形とイングランド軍の堅い守りに阻まれて攻めあぐねることになった。戦線が膠着するなか、ノルマンディー軍にギヨーム2世戦死の噂が駆け巡り、動揺が走る。ギヨーム2世はすかさず兜を投げ捨てて馬を走らせ、自らの健在をアピールして戦線の崩壊を防いだ。

戦況はノルマンディー軍が不利な情勢で推移したが、午後、ギヨーム2世は逃亡を装っての後退を指示し、二度に渡り偽装撤退からのイングランド軍の追撃を反転迎撃して殲滅する作戦を成功させ、堅守でノルマンディー軍を退け続けたイングランド軍の戦線が一気に崩れた。さらにギヨーム2世は弓兵に高く矢を上に放つよう指示し、頭上からの矢の雨にイングランド軍が次々と倒れる。さらにその矢の一本がハロルド2世の右目に刺さった。王はその矢を自ら引き抜き、痛みをこらえて指揮を執り続ける不屈ぶりを見せつけ、その王の雄姿に鼓舞されるように、まだイングランド軍はケントとエセックスの精鋭を中心に激しく抵抗、攻勢にでるノルマン軍を再度押し返す。これに対してギヨーム2世自ら千名の精鋭で密集隊列を組み激しい攻勢に出て、この乱戦の中でハロルド2世が戦死、戦いは終結した。

死と埋葬

ハロルド2世の死がどのようなものだったかは様々な描写がありはっきりしない。アミアン司教ギー「ヘイスティングズの戦いの詩」はノルマンディー公がブーローニュ伯ユースタス、ポンチュー伯相続人ヒュー、騎士ギファードとともに王に戦いを挑み倒したとするが、この著者アミアン司教ギーはポンチュー伯の叔父でブーローニュ伯とも親しい人物で、その両者がわざわざ入っている点など記述の信憑性に疑問が持たれている(15鶴島(2015年)185頁)。別の史料ウェイス「ロロの物語」では単に「ある騎士が面頬を切りつけた。ハロルドは地面に倒れた。彼が立ち上がろうとしたとき、1人の騎士が腿を切り裂いたので彼は再び倒れた」(16鶴島(2015年)184頁(ウェイス「ロロの物語」より))としている。

ハロルド2世の遺体はアミアン司教ギー「ヘイスティングズの戦いの詩」によれば、公の持っていた上質の紫のリネンの布に包まれ、葬儀が執り行われた。その上で、海の傍ら、崖の上に埋葬されたという。このとき、「半分ノルマン人、半分イングランド人」の公の側近がこの役目を務めた。また、ウィリアム・ポワティエ「ノルマン人の公ウィリアムの事績録」によると、埋葬の役目を務めたのはウィリアム・マレットという人物であったといい、公は「ハロルドの遺体は海と海岸の守護としておくべき」と語ったという(17鶴島(2015年)187頁)。

史料群はハロルド2世を非常に勇戦した人物として描いており、尊重する姿勢が見られている。中世、ハロルド2世は騎士道ロマンスの題材として描かれることが多く、長く英雄視された。またカンタベリーの聖オーガスティン修道院では毎年、戦いの記念日である10月14日には、「イングランド王ハロルドと多くの兄弟たち」の死が偲ばれている。戦いから四年後の1070年、ローマ教皇アレクサンデル2世はウィリアム1世にヘースティングズの戦いにおける殺人の告解を求め、これに応えてウィリアム1世が戦地に建てるよう命じたバトル修道院の祭壇はハロルドが倒れた場所に設けられたと伝わる。また、ハロルドはヘースティングズの戦いで死なずにイングランドから逃がれ、後にチェスターやカンタベリーで隠者として生涯を終えたという伝説も生まれた(18Harold II, Britannica.)。

家族

妻はエディス・スワンネック(Edith Swanneck)という女性だが素性は知れない。異名のスワンネックは古英語で優しい白鳥を意味するswann hneccaに由来すると言われている。また、1063年、ウェールズを平定した際にウェールズ王グリフィズ・アプ・サウェリンの妃でマーシアの伯エルフガの娘エアルドギース(エディス・オブ・マーシア)も妻としている。子供はわかっている範囲でエディス・スワンネックとの間に三男(ゴドウィン、エドムンド、マグヌス)二女(グンヒルド、ギータ)、エアルドギースとの間に子供がいたかは不明だが、他に母親が不明のハロルド、ウルフという二人の男子がいる。

ハロルド2世の子供たちのうち、ゴドウィン、エドムンド、マグヌスの三人はアイルランドのレンスター王ダーモットの下に逃れてウィリアム1世に抵抗をつづけたが1070年頃以降史料に現れなくなる。グンヒルドはウィルトン修道院に入った後、ウィリアム1世配下の貴族アラン・ルーファスと結婚。ギータはキエフ大公ウラジーミル2世モノマフの妃となり、三人のキエフ大公を生んだ。ハロルドはノルウェーに逃れてノルウェー王マグヌス3世に仕えた。ウルフはウィリアム1世の征服過程で捕虜となり、1087年、ウィリアム1世の死にともなう恩赦で釈放されたという。

参考文献

- 青山吉信編(1991)『イギリス史〈1〉先史~中世 (世界歴史大系)』山川出版社

- 大沢一雄(2012)『アングロ・サクソン年代記』朝日出版社

- 鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社

- ハーヴェー、バーバラ(2012)『オックスフォード ブリテン諸島の歴史(4) 12・13世紀 1066年~1280年頃』慶應義塾大学出版会

- ベネット、マシュー他(2009)『戦闘技術の歴史2 中世編』創元社(書評)

- Harold II, Britannica.

- Battle of Hastings,Britannica.

- The Battle of Hastings: fact and fiction, The British Library.

- The reign of Edward the Confessor, 1042-1066 – Edward’s death and claimants to the throne, BBC Bitesize.