エドワード証聖王(” Edward the Confessor “、1003年頃生-1066年1月5日没)は十一世紀のイングランド王(在位1042年6月8日-1066年1月5日)。聖エドワード。父はイングランド王エゼルレッド2世、母はノルマンディー公リシャール1世の娘エマ・オブ・ノルマンディー。その強い信仰心と敬虔な振る舞いから証聖王と呼ばれた(1異名の”Confessor”について、古くは懺悔王あるいは告解王の訳があてられ、近年は証聖王と表記されることが多い。懺悔王/告解王は”Confession”の日本語訳が懺悔・告解であるところからの直訳だが、彼の異名はカトリック教会において聖人に与えられる称号の一つ「証聖者( Confessor)」に由来するので、日本語訳も懺悔王・告解王から証聖王へ置き換えられてきている)。デーン人の王朝「北海帝国」最後の王ハーザクヌートの後を継いでアングロ・サクソン人の王朝を復興させたが、死後王位を巡って義弟ハロルド・ゴドウィンソン(イングランド王ハロルド2世)、ノルマンディー公ギヨーム2世(後のイングランド王ウィリアム1世)、ノルウェー王ハーラル3世の三人が争うことになった。

幼少期から即位まで

1002年、デーン人の侵攻で劣勢に立たされていたイングランド王エゼルレッド2世は対抗してノルマンディー公に接近、ノルマンディー公リシャール2世の妹エマを妃に迎え、二人の間に長子アルフレッド、次子エドワードが生まれた。エドワードの誕生はオックスフォードシャーのアイスリップ(Islip)で1003年頃から1005年にかけての間とみられる( 2Barlow, Frank (2006). “Edward (St Edward; known as Edward the Confessor)”. Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/8516 )。1013年、エドワードは家族とともにデーン人の侵攻から逃れてノルマンディーへ亡命する。1016年、父エゼルレッド2世が亡くなり、デーン人のクヌートがイングランド王に即位、デンマーク王・スウェーデン王を兼ねて北海帝国が成立した。母エマはクヌート王と再婚してイングランドへ戻りハーザクヌートと娘グンヒルドを産み、アルフレッドとエドワードの兄弟はノルマンディーで亡命生活を送った。

エドワードの幼少期のエピソードは数少ない。アングロ・サクソン年代記によれば、1014年、エゼルレッド2世の王位復帰に際してエドワードが護衛とともに父王に先立ってイングランドに上陸、父王からの宣言を布告する役目を負った。

『そこで、王は、息子のエドワードを、使者とともに、そこに送り、全国民にあいさつすることを命じ、彼らにとって慈悲深い王でありたい、国民全部がきらうことはすべて改めていきたい、国民全員が一致して、反逆することなく、王に服従することを条件として、彼らがしたこと、いったことはすべて許されるといった。それから、双方の側の誓言と誓約によって、完全な友好関係が確認され、デーン人の王はすべて、イギリスから、永久に、法外者として追放されることが宣言された。』(「アングロ・サクソン年代記」1014年の条より3大沢一雄(2012)『アングロ・サクソン年代記』朝日出版社、168頁)

結局、1016年、父王の死とクヌートの侵攻によって再亡命を余儀なくされる。

1035年、クヌートが亡くなったとき、クヌートとエマの子で王太子とされていたハーザクヌート(4英語” Harthacnut”/デンマーク語”Hardeknud”ハーデクヌーズ)はデンマークでノルウェー王マグヌスと対峙している最中だったため空白となったイングランドへアルフレッドとエドワードが王位奪還のため侵攻した。しかし、イングランド南岸を支配するウェセックス伯ゴドウィンによってアルフレッドは殺害され、エドワードもノルマンディーへの撤退を余儀なくされた。これによって彼らの母エマは追放され、ハーザクヌートの異母兄弟ハロルドがハロルド1世(在位1035~40)として即位した。

ハロルド1世死後、エドワードと母を同じくするハーザクヌート(在位1040~42)が即位すると両者の間には融和がもたらされた。1041年、ハーザクヌートの招きによりエドワードはイングランドへ帰国を果たし、翌1042年6月8日、ハーザクヌートが亡くなると、イングランド王に即位した(戴冠式は1043年4月3日)。

治世

ゴドウィン家の台頭

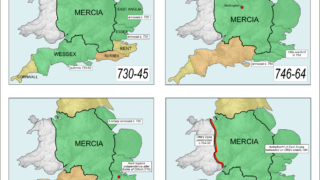

サセックスの一領主(セイン)に過ぎなかったゴドウィンはクヌートが即位したころから歴史の表舞台に登場してくる。婚姻によってクヌート大王の遠縁となるとサセックス地方を勢力下に治め、さらにウェセックス、ケントと、ほぼハンバー川以南を支配するようになった。クヌート大王はイングランドを統治するにあたって全土をノーサンブリア、マーシア、イースト・アングリア、ウェセックスに四分割して四人の新貴族を伯に任じたが、その四大貴族の一人としてゴドウィンはイングランド南部ウェセックス・サセックス・ケント一帯を伯として治め、後にイースト・アングリアもその支配下に置いている。

エドワード即位後もその影響力は強大で、エドワードにとって兄アルフレッドを殺した憎むべき相手であったが、彼の娘エディスを妃とするなどその協力を仰がざるを得なかった。エドワード初期の治世はノルマンディー時代からの家臣団に支えられつつ、ゴドウィン伯、ノーサンブリアを治めるシワード伯、マーシアを治めるレオフリック伯の三大貴族の均衡の上に成り立っていたが、ゴドウィン伯の力は増す一方であった。

1051年の政変

1050年10月29日、カンタベリー大司教エアドシージが亡くなると、エドワード王はゴドウィン伯の近親者エセルリックの就任を拒否してロンドン司教ロバートを任命、両者の対立が表面化した。

1051年9月、エドワード王の義弟ブーローニュ伯ユースタス2世が王との会談のためにイングランドを訪れゴドウィン伯領ドーヴァーに滞在した際、現地住民とトラブルとなりブーローニュ伯の家臣が殺害される事件が起きた。報告を受けたエドワード王はゴドウィン伯に対しドーヴァーの鎮定を命じるとともに軍を招集、ノーサンブリアのシワード伯、マーシアのレオフリック伯の二大貴族も王の下に参集してゴドウィン伯と一触即発の危機に陥った。続いてゴドウィン伯の長子スウェインの追放を宣言し、ゴドウィン伯・次子ハロルドの出頭を命じる。形勢不利と見たゴドウィン家の一門はイングランドを脱出してゴドウィン伯と長子スウェインはフランドルへ、次子ハロルドはアイルランドへ、など諸国へ亡命を余儀なくされ、ひとまずゴドウィン一門排除のクーデターが成功したのである。

ゴドウィン一門の追放後、エドワード王はゴドウィン伯の娘である王妃エディスをウィルトン女子修道院に幽閉、亡命時代からのノルマンディー出身貴族を多く登用して王権を強化したが、そのような中で1052年3月、エドワード王の強力な後ろ盾であった母后エマが亡くなると、ゴドウィン派の巻き返しが始まる。

1052年9月、フランドルから密かにイングランドへ上陸したゴドウィンと、アイルランドから船団を編成してきたハロルドが合流して、イングランド南岸の旧ゴドウィン伯支配下の諸都市を次々と臣従させてまわり、ロンドンへと向かう。一方、ゴドウィン伯を捕捉するべくエドワード王も船団を編成して捜索を命じるが一向に見つけることができないまま、9月14日、ゴドウィン船団はロンドンに姿を現し、テムズ河北岸に軍を展開して戦闘態勢をとった。結局エドワード王とゴドウィン伯との和解が成立してゴドウィン一門は復権、一方で、エドワード王支持派は失脚を余儀なくされた。

この政変でカンタベリー大司教ロバートが追放されてゴドウィン派の司教スティガンドが任命されるが、この追放は後にノルマン・コンクエストの遠因の一つになった。ロバートは解任を不当として教皇に訴え、この訴えを教皇も認めて厳しく批判する。1066年、ローマ教皇はイングランドの教会改革を大義名分としてノルマンディー公ギヨーム2世(ウィリアム1世)のイングランド侵攻を後押しすることになるのである。

エドワード=ハロルド体制

1053年4月、ゴドウィン伯はエドワード王との会食中に倒れて死去するが、家督を継いだハロルドによってゴドウィン家の権力は強化された。1055年、シワード伯が亡くなるとノーサンブリアはゴドウィン一門のトスティに与えられた。同年、マーシア伯レオフリックの子エルフガが謀叛の疑いで追放処分となり失脚。彼の旧領であったイースト・アングリアはやはりハロルドの弟ギリスに与えられた。エルフガはアイルランドに逃れて翌年復権を果たすが、すぐにまた宮廷を追われ、1057年、エルフガの父マーシア伯レオフリックが死去して伯位を継ぎ、以後、ウェールズとの協力関係を築いてゴドウィン一門と戦闘を繰り返した。

ゴドウィン家の復権後、前述の通りイングランド中央部マーシアはゴドウィン家との対立が続いて王権から離反し、イングランド北部ノーサンブリアもトスティの支配に抵抗して、スコットランド王の介入も重なり安定を見ず――1065年のノーサンブリア反乱でのハロルドの対応への不満がトスティを離反させることになる――、という状態ではあったが、エドワード王は権力基盤をゴドウィン家との協力関係の上に置いて、ゴドウィン家の支配下にあったハンバー川以南、旧ウェセックス王国地域を事実上の支配領域とすることで王権は一定の安定をみることになった。

『レオフリックが亡くなった1057年以降の王国統治は、エドワード王とハロルドを中心とするゴドウィン家の連携によって維持されていった。しかし、これによって、マーシア、ノーサンブリア地域とのあいだに、大きな亀裂が生まれ始めたのである、これは統合王権のもろさを露呈していた。王権の下達文書である令状は、ハンバ川の北にはほとんど届かず、イースト・アングリアとマーシアを含む旧ウェセックス王国領域を中心に発給された。宮廷の移動範囲もそれにほぼ重なるものである。

1066年にウィリアムが対峙したのは、実質的には「ウェセックス」の王であった。』(5鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社、223-224頁)

積極的な対外戦争

エドワード=ハロルド体制の確立によって安定政権が誕生した1050年代半ばからエドワード政権はスコットランドとウェールズに対して積極的な政策を取るようになった。

マクベスによって殺害された前アルバ(スコットランド)王ダンカン1世の遺児マルカム(後のマルカム3世)の亡命を受け入れて庇護していたが、1054年、ノーサンブリア伯シワードに命じてマクベス王支配下のスコットランドへの大規模侵攻を敢行、7月のダンシネーンの戦いでは双方多くの損害を出したがこの戦いでスコットランド南部にストラスクライド王国を復興させるなどマクベス政権を弱体化させ、続く1057年から58年にかけて、エドワードが支援したマルカムがマクベス王とルーラッハ王の親子を滅ぼしてスコットランド王国の体制を転覆させた。

1055年、グウィネズとポウィスの王グリフィズ・アプ・サウェリンが史上初めてウェールズ地方を統一しウェールズ王を称した。同年、グリフィズ王はイングランドを追われたエルフガと同盟してイングランドのヘレフォードシャーへ侵攻、現地の軍を撃破したため、イングランド全土から大規模に募兵したハロルド・ゴドウィンソン率いるイングランド軍が迎え撃ち、エルフガのマーシア伯復帰およびグリフィズ王がエドワード王に臣従することで和平が結ばれた。エルフガ伯死後の1062年末、エドワード王はハロルド・ゴドウィンソンに命じてウェールズへ奇襲攻撃を行わせ、翌春まで軍事行動が展開された。1063年8月、イングランドとの戦いで弱体化したグリフィズ王は家臣に殺害され統一ウェールズ王国は瓦解した。

影響

エドワード証聖王の死と死後の崇拝

1066年1月5日、エドワード王は亡くなり、前年、自身が創建したウェストミンスター寺院に葬られた。1157年、エドマンド2世の遺児エドワード・アシリングを後継者として呼び戻したが帰国直後に亡くなり、その遺児エドガーはまだ若かったため、彼が死の直前に後継者に指名したのは義弟ハロルド・ゴドウィンソンであった。一方、生前、ノルマンディー公ギヨーム2世(後のイングランド王ウィリアム1世)に後継を約束したという説があり、後に王位に就くウィリアム1世はこの約束をもって王位継承の正当性を主張した。

詩情たっぷりにその死を悼むアングロ・サクソン年代記をはじめ、エドワード証聖王の同時代人からの評価は非常に高いが、それ以上に後世の歴代イングランド王も彼への敬意が強い。1161年2月9日、エドワード王はヘンリ2世の働きかけにより、教皇アレクサンデル3世によって列聖された。十三世紀、ヘンリ3世はエドワード証聖王に憧れてウェストミンスター寺院の大改築を行い、寺院内にエドワード証聖王の霊廟を築かせた。中世のイングランド王権において彼の統治は範とされ、エドマンド殉教王、教皇グレゴリウス1世とともに王権の守護者として信仰の対象になっていた。

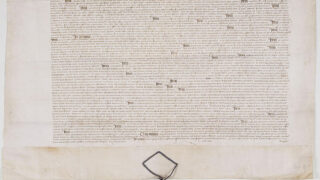

また、マグナ・カルタ(大憲章、1213年)は諸侯がジョン王に対して「エドワード証聖王の法」とヘンリ1世の「戴冠憲章」の確認を求めて起こしたものであった。「エドワード証聖王の法」はウィリアム1世が征服王権を創始するに際して、エドワード証聖王時代の統治やアングロ・サクソン系住民に対する法の継承を行うことで自身の王権の正統性としたもので、「ノルマン人の征服」に際して多くの大陸型の手法が導入されたが、一方で財政・文書行政に関してはエドワード証聖王時代に確立された統治機構の方が秀でていたので、これを受け継いでいる。ヘンリ1世、ヘンリ2世も同様に王権確立に際してエドワード証聖王の統治の継承を宣言した。

中世後期からエドワード王崇敬は衰え始める。1348年、聖ジョージ信仰が強かったエドワード3世は聖ジョージを守護聖人とするガーター騎士団を創設、ウィンザー城内のエドワード証聖王の礼拝堂を聖ジョージと聖母マリアを加えた礼拝堂として再建、のちにエドワード証聖王は忘れられ、聖ジョージ聖堂として現在に伝えられた(6P H Ditchfield; William Page, eds. (1907). “Collegiate churches: Windsor (St George’s chapel)”. A History of the County of Berkshire: Volume 2. Victoria County History. p. 106.)。近世に入ると、イングランドはカトリックからプロテスタントへと変わり、清教徒革命でクロムウェルがウェストミンスター寺院に置かれたエドワード証聖王の戴冠式の遺物を破壊するなど、強烈な反動を経てエドワード証聖王への崇敬は衰退していった。

聖エドワード王冠

現在のイギリス王室で戴冠式の際に使用される宝器の一つである王冠はエドワード証聖王の名を取って「聖エドワード王冠(St Edward’s Crown)」と呼ばれている。史料上初めて登場するのは1220年、ヘンリ3世が戴冠式で使用したとするもので、十一世紀後半に作成された「バイユーのタペストリー」の冒頭には王冠を被ったエドワード証聖王の姿が描かれており、おそらくエドワード証聖王の戴冠式で使用されたものと同一のものとみられる。以後ウェストミンスター寺院に保管され、代々イングランド王の戴冠式で使用されたが、十六世紀のイングランド国教会成立後は軽視されるようになった。1649年、清教徒革命に際してオリヴァー・クロムウェルは王冠の破壊を命じ、エドワード証聖王にまつわる最初の王冠は失われた。

現存する王冠は1661年、王政復古後にチャールズ2世の命で作られたレプリカでチャールズ2世、ジェームズ2世、ウィリアム3世の三人の戴冠式で使用されたが、その後は王冠自体の重さが負担になるとして、軽量化された帝国王冠(Imperial State Crown)が新たに作られて使われた。1911年、ジョージ5世の戴冠式で聖エドワード王冠戴冠の伝統が復活して以降は(エドワード8世を除いて)ジョージ6世、エリザベス2世の戴冠式で使用されている。

参考文献

- 青山吉信(1991)『世界歴史大系 イギリス史〈1〉先史~中世』山川出版社

- 大沢一雄(2012)『アングロ・サクソン年代記』朝日出版社

- 近藤和彦(2010)『イギリス史研究入門』山川出版社

- 森護(1988)『スコットランド王国史話』大修館書店

- 森護(1994)『英国王室史事典』大修館書店

- 鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社

- デイヴィス、ウェンディ(2015)『オックスフォード ブリテン諸島の歴史(3) ヴァイキングからノルマン人へ』慶應義塾大学出版会

- 尊者・福者・聖人とは? | カトリック中央協議会

- Edward | king of England [1002?-1066] | Britannica

- Barlow, Frank (2006). “Edward (St Edward; known as Edward the Confessor)”. Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/8516

- Cartwright, M. (2020). Edward the Confessor. World History Encyclopedia.

- Wikipedia contributors, ‘Edward the Confessor’, Wikipedia, The Free Encyclopedia, 9 September 2022, 18:12 UTC, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_the_Confessor&oldid=1109417666

- “The Crown Jewels“. The Royal Family (英国王室公式サイト)

- “St Edward’s Crown“. Royal Collection Trust.