『ゲルマーニア”Germania”』は古代ローマ帝国の歴史家・政治家だったプブリウス(またはガイウス)・コルネリウス・タキトゥス(” Publius (or Gaius) Cornelius Tacitus ” 、55頃~120頃)が古ゲルマン人社会の風俗、習慣について西暦97~98年頃に記した著作。以下引用は特に断りない限りタキトゥス著/泉井久之助 訳註(1979)『ゲルマーニア (岩波文庫 青 408-1)』岩波書店。

『ゲルマーニア』執筆時の歴史的背景

執筆当時のローマ人にとってゲルマン人は大きな脅威として台頭してきた勢力であった。前71年頃、アリオウィストス王に率いられたスエービー族がガリア東部に侵攻を開始、これを迎え撃ったカエサルはスエービー族を撃破し、その後ガリアへ遠征してライン川以西をローマ帝国の傘下とした。続く初代ローマ皇帝アウグストゥス(在位:前27~後14年)も義子ドルススを派遣して勢力を拡大したが、西暦九年、トイトブルクの戦いでウァルス率いるローマ第三軍団がゲルマン人に大敗してさらなる侵攻を断念。続くティベリウス帝(在位14~37年)以降ウェスパシアヌス帝(在位:69~79年)時代にかけてローマ・ゲルマン両勢力は激しく争い、ドミティアヌス帝(在位:81~96年)は、90年頃よりライン川中流からドナウ川上流へと続く長城(リーメス・ゲルマニクス)の建設に取り掛かっていた。

この対ゲルマン諸族とローマの抗争史については、三十七章のローマ軍がゲルマン人に劣勢を強いられた経緯についての描写が、かなり手厳しい歴代皇帝批判となっており、タキトゥスの気概が感じられる。

『(前略)しかるにゲルマーニア族は、カルボー、ルーキウス・カッスィウス、スカウルス・アウレーリウス、セルウィーリウス・カエピオー、またグナエウス・マッリウスを、あるいは破り、あるいは捕えて、(共和政時代の)ローマ国民より執政官の軍を一時に五つ、(帝政時代に入っては)カエサル皇帝(アウグストゥス)からさえ、(将軍)ワールスおよびワールスとともに三つの軍団を奪ったのである。またガーユス・マリウスがイタリアの地において、神とあがめられる大ユーリウス・カエサルがガッリアにおいて、ドルーススとネローおよびゲルマーニクスが直接に彼ら、ゲルマーニア諸族のそれぞれの住地において、彼らを撃破したとはいえ、みずからもまた決して無傷では済まなかった。やがて(紀元後四〇年)、ガーユス皇帝(カリグラ)が試みた大袈裟な威嚇があったが、ただ嘲笑の的になったにすぎない。こうして、その後は無為にして格別の征旅もなく、ついにゲルマーニア族はわれわれの内訌、内戦に乗じて、わが軍団の冬営を陥れ、ガッリアの地方をさえ窺うに至ったのである。(後略)』(169~170頁)

今まさに全盛期へと向かおうとするローマ帝国すら跳ね返す北方の「蛮族」がどのような人々であったかは当時の人々にとっても非常に大きな興味関心の対象であり、それを描くにあたってタキトゥスは、『退廃しつつあるローマ人の戒めのためゲルマンの純朴さを強調しすぎた点もある』(1世界史小辞典編集委員会 編(2004)『山川 世界史小辞典』山川出版社)と指摘される通り、ローマ帝国社会の退廃と対比させ警世の書という特徴を持たせてゲルマン社会を描いた。

『ゲルマーニア』のおもな内容

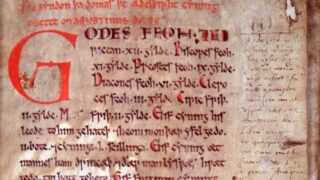

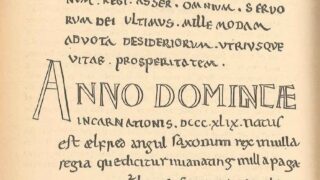

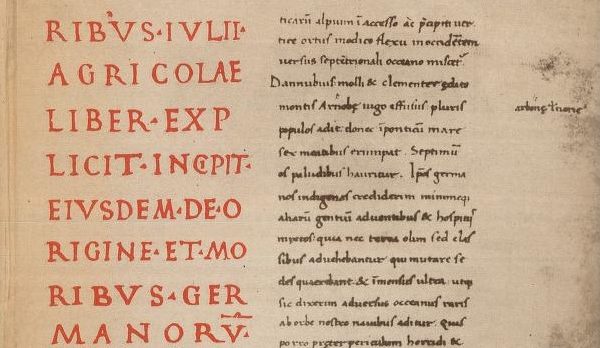

タキトゥス「ゲルマーニア」1631年の写本の冒頭部分の写し(Rudolf Till(1943).’Handschriftliche Untersuchungen zu Tacitus Agricola und Germania’);Credit:Alexander Leischner, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons

『ゲルマーニア』は全46章から構成されるが、岩波文庫版ゲルマーニアの翻訳・解説を行った泉井久之助によると内容から以下のように分類できるという。(241頁)

1~5章、土地と人とに関する総論的な序説

6~15章、ゲルマーニアの一般習俗(公的生活)

16~27章、ゲルマーニアの一般習俗(私的生活)

第二部、ゲルマーニアの諸族

28~37章、西および南境の諸部族および非スエービー族について

38~46章、スエービー諸族および東方未開の部族について

民会や従士制、フェーデや血讐、ゲルマン社会の結婚、奴隷、階級、農耕、部族など多岐にわたっての記述は重要な史料となっている。またゲルマン諸部族の選挙王制的特徴を示した部分も有名である。

『彼らは王を立てるにその門地をもってし、将領を選ぶにその勇気をもってする。しかし王にも決して無限の、あるいは、自由な権力はなく、将領もまた権威によるよりは、むしろみずから人の範たることにより、勇敢に、衆に擢んでて、第一戦に立って戦ってこそ、はじめて人々をして嘆美の念を起こさしめて、皆を率いることができる。(以下略)』(52頁)

続けてこのような強力な指揮官に率いられたゲルマン兵の精強さについて語られているが、この記述はローマ帝国の将帥たちに対するある種のあてこすりのような雰囲気も感じないではない。丁度ゲルマーニア執筆の前年に暗殺されたドミティアヌス帝はタキトゥスのいう「無限の、あるいは、自由な権力」となる皇帝権の強化を推し進めて人心の離反を招いたし、勇気なき、第一戦に立たない、将帥というのも帝国には珍しくなかっただろう。

また後世多大な影響を及ぼすことになった記述が第四章の以下の部分であった。

『ゲルマーニア諸族は、何ら異民族との通婚による汚染を蒙らず、ひとえに本来的な、純粋な、ただ自分みずからに似る種族として、みずからを維持してきたとする人々の意見に、わたくし自身も同じるものである。このゆえにこそ彼らはその人口のあのような巨大さにもかかわらず、身体の外形が、すべての者たちを通じて同一なのであろう。鋭い空色の眼、黄赤色(ブロンド)の頭髪、長大にして、しかもただ強襲にのみ剛強な体躯。(以下略)』(40-41頁)

この表記は近代、純粋・純血のゲルマン民族という概念を生み出すことにも通じて大きな影響を及ぼした。ゲルマン人については、現在は「民族」概念でくくれるような共通性が少ない多様な集団であったことが明らかとなっており、かつて「ゲルマン民族」とされた表記は「ゲルマン人」に改められている。なお、「ゲルマン人」という表記自体に否定的な研究者も少なくない。また、「ただ自分みずからに似る」も民族的純粋性を示すのではなく、古くはヘカタイオスがエジプト人についてあらわしたことに始まるギリシア語・ラテン語地誌・民族誌に多く見られる慣用表現で、『単に「独自的」を強調していうにすぎないもの』(43頁)である。第二章で大地神の子マンススの三人の男子から始まるゲルマン諸部族というゲルマン人の起源神話を紹介しており、それとの整合性というのも考慮されていたかもしれないが、ローマ人の一般的な「ただ自分みずからに似る種族として、みずからを維持してきた」ものたちという異民族観を踏襲した記述なのだろう。

関連記事

参考書籍

- タキトゥス著/泉井久之助 訳註(1979)『ゲルマーニア (岩波文庫 青 408-1)』岩波書店

- 成瀬治, 山田欣吾, 木村靖二 編著(1997)『ドイツ史(1)先史~1648年 (世界歴史大系)』山川出版社

- シュルツェ、ハンス・クルト(1997)『西欧中世史事典―国制と社会組織 (MINERVA西洋史ライブラリー)』ミネルヴァ書房

- 世界史小辞典編集委員会 編(2004)『山川 世界史小辞典』山川出版社