ピピン3世(小ピピン,”Pipin III”, 714年生~768年9月24日没)はカール・マルテルの子。メロヴィング朝の王キルデリク3世を廃し、自らフランク王位に就いてカロリング朝を創始した。754年、イタリアに遠征しランゴバルド王アイストゥルフを破って、ランゴバルド王が占領していたラヴェンナ総督領を奪い教皇へ寄進した(ピピンの寄進)。以後、周辺諸国へ積極的な遠征を行ってフランク王国の版図を広げ、死後、カール大帝(シャルルマーニュ)へ受け継がれた。765年、「十分の一税」の導入を最初に認め制度化した。

兄カールマンとの分割統治

ピピン3世はカール・マルテルと正妻クロドトルードの間に生まれた第二子で、兄にカールマン、異母兄弟としてグリフォがいる。カール・マルテルはランゴバルド王国との関係強化のためピピン3世をリウトプラント王の養子としていた(1渡部治雄(1997)「第2章 フランク時代」(成瀬治, 山田欣吾, 木村靖二 編著(1997)『ドイツ史(1)先史~1648年 (世界歴史大系)』山川出版社64頁))。

権力を集中させフランク王国に君臨したカール・マルテルは、その死に際してカールマン、ピピン3世、グリフォの三人の子に王国を分割して相続したが、741年、父の死の直後カールマンが異母兄弟グリフォを襲って幽閉すると、グリフォの相続分を弟ピピン3世と分割し、西側ネウストリアをカールマンが、東側アウストラシアをピピン3世がそれぞれ宮宰として治め、743年、二人は737年から空位となっていたフランク王にメロヴィング王家からキルデリク3世(在位737~751年)をつけて自身の統治を正当化し、フランク王国は二分された(2佐藤彰一(1995)「第3章 フランク王国」(柴田三千雄(1995)『フランス史(1)先史~15世紀 (世界歴史大系) 』山川出版社156頁))。

先代カール・マルテルの保護を受けてゲルマン人への布教を勧めていた司教ボニファティウスはカールマンの保護下でヴェルツブルク、ビューラブルク、エルフルト、アイヒシュテットの各司教座を設立するなどフランク王国の司教たちを統制下におき教会会議を繰り返し主催したが、ピピンはボニファティウスが進める急進的な教会改革からは距離を置いてメッツのホルンバッハ修道院の創設者である「アラネンマンの使徒」と呼ばれる修道士ピルミンを重用した(3エーヴィヒ、オイゲン(2017)『カロリング帝国とキリスト教会』文理閣18-24頁/渡部治雄(1997)66-67頁)。

ピピンの即位とカロリング朝の創始

747年、カールマンが突然の引退を宣言、モンテ・カッシーノ修道院に隠棲しピピン3世の単独統治が始まるが、カールマンの長子ドローゴを支持するグループと、ピピン3世の異母兄弟グリフォを擁立するグループがピピンの地位を脅かすことになった(4五十嵐修(2001)『地上の夢キリスト教帝国―カール大帝のヨーロッパ』講談社、講談社選書メチエ34頁)。特にグリフォはザクセン・バイエルンを味方につけて反乱を起こしたため、ピピン3世は747年にバイエルン、748年にザクセンの反乱を鎮圧している(5エーヴィヒ(2017)25頁)。

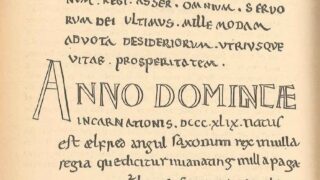

このような国内の反対派を抑えて自身の単独統治を確立するため、ピピン3世はフランク王への登位を検討するようになり、宮廷司祭フルラッドとヴュルツブルク司教ブルクハルトをローマ教皇ザカリアスに遣わし、「現在、良きにせよ、悪しきにせよ、正常の権力を持たないフランクの国王について “de regibus in Francia, qui illis temporibus non habentes regalem potestatem, si bene fuisset an non” 」問い、「秩序を紛糾させないためには、正常の権力を持たないで居座りつづける者よりは、権力を持つ者を王と呼ぶ方が良い “ut merius esset, illum regem vocari, qui potestatem haberet, quam illum qui sine regali potestate manebat, ut non conturbaretur ordo……” 」という回答を得た(6エーヴィヒ(2017)25頁)。

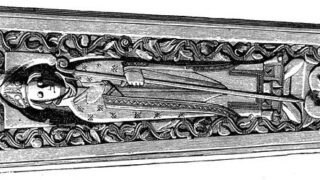

751年11月、ピピン3世はソワソンにフランク人総会を招集して教皇の回答を披露、この場で王に推戴され、即位に際して出席者は臣下の礼をとるとともに、歴代フランク王としては初めて塗油の儀式が行われた。

塗油とは『特別に調合された油である「聖香油」を人の体に塗る行為』によって『その人物を聖別し、その者がその職務につくことが神によって認められたことを示すための儀式』(7五十嵐修(2001)36頁)である。旧約聖書サムエル記のイスラエル王サウルの塗油エピソードに由来し、王位継承に際して行われた最古の例は西ゴート王国ワムバ王の即位(672年)であった(8渡辺節夫(2006)『フランスの中世社会―王と貴族たちの軌跡』吉川弘文館、歴史文化ライブラリー135頁)。ピピン3世に対し塗油を行ったのはカール大帝時代に編纂された『帝国年代記』では司教ボニファティウスとされるが、他の史料の裏付けがなく確かではない(9エーヴィヒ(2017)26頁)。

ピピン3世の戴冠式で塗油の儀式が行われて以降、王の即位式に塗油儀式が組み込まれ、次代のカール大帝によって即位式における塗油と戴冠の一体性が確立(10渡辺節夫(2006)132頁)、後継国家にも受け継がれて、支配者の地位はキリスト教の秘蹟によって根拠づけられることとなった(11エーヴィヒ(2017)26頁)。

ピピン3世の即位とあわせてキルデリク3世とその子テウデリクはともに修道院に幽閉され、始祖クローヴィス王以来のメロヴィング朝は終わり、カロリング朝が始まった。

「ピピンの寄進」

この頃イタリア半島では、568年にゲルマン人の一派ランゴバルド族によって建国されたランゴバルド王国とビザンツ帝国との間で激しい勢力争いが繰り広げられ、ローマ帝国の庇護を受けられなくなったローマ教会は両国の脅威に翻弄され続けていた。

726年、ビザンツ皇帝レオン3世が聖像禁止令を出したことで聖像を擁護するローマ教会との対立が先鋭化すると、好機とみたランゴバルド王リウトプラントがビザンツ帝国のラヴェンナ総督領やローマ教皇領へ侵攻、739年、ランゴバルド軍がローマを包囲すると、教皇グレゴリウス3世はカール・マルテルに助けを求めたが、カール・マルテルとリウトプラント王は対ムスリムで同盟を結んでいたことから援軍は出さなかったものの、仲裁の使者を送り、リウトプラント軍が包囲を解いたことで、ひとまず危機は回避された(12齋藤寛海著「第四章 三つの世界」(北原敦(2008)『イタリア史 (新版 世界各国史 15) 』山川出版社133頁)。

751年、リウトプラント王の後、力を持ったランゴバルド王アイストゥルフ(イタリア語名アストルフォ、在位749~756年)はラヴェンナ総督領を占領、イタリア半島の大半を勢力下に治めてランゴバルド王国の版図を最大化し、752年にはローマを脅かし始めた。教皇ステファヌス2世(または3世(13ローマ教皇ザカリアス死後の752年、教皇となったステファヌスが教皇選出後3日で任命前に死去したため教皇に数えるかで議論がある。ステファヌス(752)を教皇に数えれば3世。カトリック中央評議会のサイトの教皇一覧ではステファヌス(752)を外しつつ、在位752~757のステファヌスを2世(3世)と括弧書きで併記される。研究書によっても2世とするものと3世とするもので分かれている。)、在位752~757年)は当初ビザンツ皇帝に助けを求めたが支援が受けられず、753年、ピピン3世の元へ使者を遣わして好意的な感触を得ると、同10月、ローマを出て自らフランク王国へ赴いてピピンと会談、754年、ピピンは教皇の請願に応えてイタリアへ遠征した。

754年、教皇をともなってイタリアに侵攻するとパヴィアのランゴバルド軍を包囲して和平条約を結び、ランゴバルド王国に対するフランク王国の宗主権を認めさせるとともに、およびビザンツから奪った領地をビザンツ帝国ではなく教皇に返還することとした。しかし、フランク軍撤退後、アイストゥルフ王はこれを履行せず、翌756年1月、ローマを包囲したため、ピピン3世が再遠征し、同年6月、アイストゥルフ王は降伏し、ランゴバルド王国が征服していた旧ラヴェンナ総督領と周辺地域を教皇へ贈与することとなった(14エーヴィヒ(2017)34-35頁/齋藤寛海(2008)154頁/五十嵐修(2001)39-40頁)。のちに「ピピンの寄進」と呼ばれる。

一方、ビザンツ帝国は使節を送って返還を要求するがフランク王国の武力を背景として退けられ、ローマ教会は教皇領の存在を正当化するため「コンスタンティヌスの寄進」と呼ばれる偽書を作成した。これは330年、コンスタンティヌス大帝がローマとイタリア以西の西方地域を教皇に贈与するとした文書で八世紀後半に捏造されたものである(15松本宣郎(2009)『キリスト教の歴史(1)初期キリスト教~宗教改革』山川出版社、 宗教の世界史129頁/齋藤寛海(2008)154頁)。

このときに寄進された領地がのちに教会国家「ローマ教皇領」として行政機構が整えられていき教会運営の基盤となった。

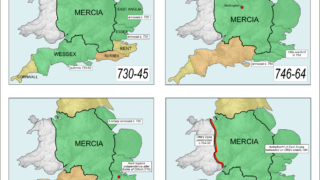

「756年から1278年までのローマ教皇領の発展地図」

credit: uoregon.edu, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

王権の確立と外征

754年、教皇ステファヌス2世(3世)の請願に応えてピピン3世がイタリア遠征に乗り出す際、ランゴバルド王アイストゥルフに使嗾されて、隠棲中の兄カールマンを支持する一派がピピンの遠征に抵抗した。このとき教皇はピピン3世に改めて塗油を行った上で彼の二人の息子カールとカールマンにも塗油を行いピピン3世とその子孫だけが王となることを宣言してカールマン派を退けた(16エーヴィヒ(2017)33頁)。以後王位継承の正統性はピピン3世の王統が持つこととなりカロリング家の王権が確立した。

ピピン3世はフランク王国の支配を安定させるため内乱の鎮圧と外征に忙殺されることになった。ピピン政権の対外的な懸案がザクセンとアクイタニア(アキテーヌ)であった。

ザクセン人はフランク王国成立時から一貫して独立した首長制を堅持しキリスト教の布教も受け入れず古来のゲルマン信仰を続けてフランク王権の介入を退けていた。ピピン3世統治時代に入っても744年、747年、753年、758年と蜂起を繰り返し、その都度ピピンは鎮圧に向かったが服属させるには至らなかった。ザクセン問題は次代のカール大帝に持ち越された(17佐藤彰一(1995)158-159頁/渡部治雄(1997)70-72頁)。

現在のフランス南西部アクイタニア(アキテーヌ)は六世紀末、フランク王カリベルト2世の死後、アクイタニア大公が支配する独立国となっていた。大公ウードの時代にはピピン3世の父カール・マルテルと激しく対立し、イスラーム勢力の侵攻によって弱体化しカール・マルテルに服属していたものの、ウードの子アルノルドは再びカロリング朝に叛旗を翻した。752年、ピピン3世はナルボンヌを攻略して西ゴート人が支配していたアクイタニアと接する南フランス・ローヌ川以西の地中海沿岸一帯にあたるセプティマニアを征服すると、760年からアクイタニアへの遠征を開始する。以後768年までの長いアクイタニア戦争が繰り広げられ、アクイタニア大公ヴァイファールが家臣に暗殺されて終結したとき、ピピンは死の直前であった(18五十嵐修(2001)45-47頁/佐藤彰一(1995)158-159頁)。

その他、ゲルマニア方面では即位前の749年、アレマン人を服属させ、バイエルン大公は先代オディロー時代は異母兄弟グリフォについて対立していたが(19エーヴィヒ(2017)17-18頁)、新大公タシーロ3世は徐々に自立傾向を強めてはいたものの、まだ安定的関係を保っていた(20渡部治雄(1997)70-71頁)。イタリア方面ではアイストゥルフ死後を継いだランゴバルド王デシデリウスが新教皇パウルス1世の過大な要求に態度を硬化させて教皇領の秩序回復は暗礁に乗り上げ、ビザンツ皇帝との対立やムスリムの侵攻、パウルス1世の後継を巡る対立教皇の登場など予断を許さない状況ではあったが、ピピン3世は介入する暇がなかった(21エーヴィヒ(2017)35-37頁)。

ピピン3世の死と王位継承

768年9月24日、ピピン3世は54歳で亡くなりカールとカールマンの二人の息子が即位してフランク王国を分割統治することとなった。771年、カールマンが早逝したことで、カールの単独統治が始まりカール大帝(シャルルマーニュ)の時代が幕を開けた。

ピピン3世の治世下、ローマ教会との密接な関係が築かれ、王の即位に際して塗油による聖別儀式と戴冠儀式とが行われることによる王権の正統化が、神聖ローマ帝国やフランス王国など後継国家に受け継がれて伝統となった。また、この教会との密接な関係は、次代のカール大帝によってキリスト教国家として完成することとなり、カロリング朝フランク王国を特徴づけることとなる(22五十嵐修(2001)43-44頁)。

一方、ザクセン、ランゴバルド、バイエルン、アクイタニアなどの対外問題は多く解決への道筋をつけた段階で、次代カール大帝に持ち越され、カール大帝は武力でもってこれらをことごとく処断していく。

ピピン3世は華やかな息子カール大帝の陰に隠れがちだが、カロリング家を創始しカロリング朝全盛期の土台を築き上げた稀代の君主であった。

あだ名短躯王の由来について

ピピン3世の異名短軀王(英語”The short” ラテン語“parvus”)は、岡地稔(2018)によれば、初出は十一世紀半ば1064年頃に書かれた『エルノーヌ小年代記』の記述で、それ以前は敬虔王と呼ばれていた。ピピン3世の存命中はあだ名では呼ばれておらず、敬虔王の初出も十一世紀初頭1025/30年のことで,当初は敬虔王とつけられていたものが短軀王へと変化したものと考えられている。

これについては元々短軀の異名は彼の祖父中ピピン(ピピン2世)に与えられていたもので、後に中ピピンと小ピピンが記録上混同されるようになり、祖父ピピン2世の異名がピピン3世の異名として一般的に知られることになったという(23岡地稔(2018)『あだ名で読む中世史―ヨーロッパ王侯貴族の名づけと家門意識をさかのぼる』八坂書房97-106頁)。

『ピピン短軀王(七六八年没)のあだ名について確実にいえること、それはまず、「敬虔なるもの」(pius)として十一世紀前半に史料上初めて捉えられ(初出事例一〇二五/三〇年頃)、十一世紀半ばからは「短軀」(parvus)も並行して登場するようになる(初出事例一〇六四年頃)。十二世紀末まではこの二つのあだ名がともに用いられる状況がつづくが、その間にも「短軀」(parvus)に収斂されていき、おそらくはその連想から「小人」(nanus)ともあだ名された。』(24岡地稔(2018)106頁)

参考文献

- 五十嵐修(2001)『地上の夢キリスト教帝国―カール大帝のヨーロッパ』講談社、講談社選書メチエ

- 岡地稔(2018)『あだ名で読む中世史―ヨーロッパ王侯貴族の名づけと家門意識をさかのぼる』八坂書房

- 北原敦(2008)『イタリア史 (新版 世界各国史 15) 』山川出版社

- 柴田三千雄(1995)『フランス史(1)先史~15世紀 (世界歴史大系) 』山川出版社

- 成瀬治, 山田欣吾, 木村靖二 編著(1997)『ドイツ史(1)先史~1648年 (世界歴史大系)』山川出版社

- 松本宣郎(2009)『キリスト教の歴史(1)初期キリスト教~宗教改革』山川出版社、 宗教の世界史

- エーヴィヒ、オイゲン(2017)『カロリング帝国とキリスト教会』文理閣

- ロイン、ヘンリー・R.(1999)『西洋中世史事典』東洋書林

- 渡辺節夫(2006)『フランスの中世社会―王と貴族たちの軌跡』吉川弘文館、歴史文化ライブラリー