学校教育を巡るいじめ、不登校、体罰、学級崩壊などの諸問題についての議論の中で、ごくごく当たり前に自明視されている存在「学級」とはそもそも何であるのか、ということを、主にその成立の歴史を紐解くことで、「学級」が近代イギリスに誕生し、日本で独自の「学級」が形成されてきており、その発展の過程が現代の学級を巡る諸問題の根源となっていることを明らかにした、非常に面白い一冊。

ここでは同書から、「学級」の誕生史を簡単に紹介してみる。

一九世紀に入るまで、生徒を年齢や能力で分け、一つの部屋に区切り、一斉に教授する「学級」は存在しなかった。修道院や民家など学校全体が一つの部屋や場所で、生徒は年齢や能力に関係なく集まり、教師はそこで一人一人の生徒に個別に教授を行う。

一七九八年、ロンドンにJ・ランカスターというクエーカー教徒の青年が貧民街の子どもたち向けに学校を開設、面倒見が良いという評判で、多くの子どもたちが集まると一人では対応できなくなり、彼はモニトリアル・システムという新たな仕組みを考案する。

従来の教師と生徒が一対一で向かい合う教授法だとどうしても一人の生徒を教えている間、他の生徒は待っていなくてはならない。そこですでに教えを受けた生徒が他の生徒に教える相互教授法が、文法学校では古くから定着していた。これをランカスターは応用し、すでに教えを受けた生徒をモニターとして、生徒を十人前後の斑に分けてそれぞれの斑ごとに教えさせるようにしたのである。

この方法はさらに発展し、学校はクラスに分類されて、各クラスにモニターが配置、読み方、綴り方、計算の3R’sの習得を目的として読み方で八段階、計算で一二段階に分類され、個々の生徒の能力が審査、各クラスへの所属が決定され、以後、試験等の審査を経て上のクラスへと段階を踏んで上がる等級制が登場する。このモニトリアル・システムは現在でも自動車教習所などで採用されている。

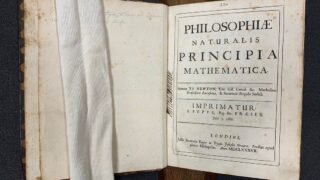

このモニトリアル・システムは近代合理主義の結果として工場などで採用される分業制を教育に応用したものであった。能力別に分けることでクラス毎に生徒の能力の均質化が実現され、伝統的学校と同じく一つの教場であったが、伝統的学校における教場空間の混沌とは正反対に、教場空間は機能的に特化し分類されていた。また、一人で全てを行っていた教師は全体計画の立案とモニターの監督を行うランカスターと直接クラスを指導するモニターに垂直的に分業され、各モニターもクラス毎に教授内容に応じて水平的に分業された。

このような近代特有の思想に基づいて考案されたモニトリアル・システムは、教育システムのパッケージ化という特徴を持っていたことから、一気に英国から西欧諸国へと広がり、ランカスターの設立した内外学校協会と同時期にインドでモニトリアル・システムに似た分業システムを作った英国国教会に所属する牧師A・ベルの国民協会がその普及の過程で強い影響力を持つようになった。

急速に広まったモニトリアル・システムだったが限界を露呈することになった。第一に、教育が読み方、綴り方、計算の3R’sだけでなく地理、歴史、自然哲学、音楽、体育、宗教、道徳教育など多様な教科が取りこまれていくこととなり、モニターでは教授が困難になったこと。第二に、一つの教場に多くのクラスが併存し、同時並行的に授業が進むことで生じる騒音は授業の進行を困難なものとさせていったこと、第三に、モニトリアル・システムの規律と権威だけでは生徒の授業への関心を維持し、学習意欲を高めるのが困難であったことが挙げられる。さらに両協会とも全国組織へと巨大化したことで保守的になり、改革意欲を失ってしまっていた。

モニトリアル・システムが全国に広まるのと同時期に、幼児保育問題が浮上していた。産業革命の進行によって貧困階級の児童労働と婦人労働が一般化し、乳幼児を持つ母親も労働せざるを得なくなっており、『就労で乳児を育てる暇のない母親のための幼児学校』(P69)が出現していた。

当初、幼児学校もモニトリアル・システムで運営されたが、すぐに限界に行き当たり、R・オーエンとウィルダースピンらによってギャラリー方式と呼ばれる一斉教授法が編み出された。机が階段状に並べられ、生徒数十人が正面の教師の方を向き、教師は全ての生徒を見渡すことが可能となる。また生徒同士も他の生徒の様子を見ながら学習を進めて行くことが可能となった。ギャラリー方式の教授では生徒間の相互作用と集団性が強調され、『集団編成原理として、年齢均質化を促す』(P72)こととなった。

国家も教育に介入するようになり、まず内外学校協会、国民協会へ補助金が支給されるようになり、教育行政もまた分業制に立脚して行われる方針が確立。行政の監督下で学校を統制するため、モニトリアル・システムのモニターは無給の生徒から有給へ、そして見習い教師へと発展し、これが教師という職業の誕生へと繋がった。

モニトリアル・システムとギャラリー方式の併存期を経て一八六二年の改正教育令によって教育手法は統一原理にまとめられることになった。第一に、当時有資格教師の数は極度に不足していたことから、多様な教育を施すことは不可能として教育内容は読み方、書き方、計算の3Rsに限定された。第二に、監督官制度と教師の俸給の出来高払い制度によって教師に対して政府による強い統制と、平準化された教師の育成が図られた。『教師を単なる現場監督か、機械の歯車と同様の存在にしてしまう』(P86)一方で『「学校に行けば必ず3R`sが身につく」という信頼感を、人々に与えた』(P86)。

第三に「学年」と「学級」の導入である。監察官制度に基づく教育効果の測定のためには生徒の成績を判断基準とする必要があり、その生徒の成績を判断基準とするためには生徒移動を一定程度抑制することが求められた。一斉授業の対象としての「学級」は『多様な年齢の集まりから、同年齢の集団へ』と変わり、一斉進級制度としての学年制が登場した。六段階からなるカリキュラムが編成され、曖昧だった就学期間は六年間と定められた。

結局、モニトリアル・システムが作り上げた事前制御要因の一つ、能力別分類を年齢別分類に変え、さらに幼児学校の一斉教授方式を採用することによって、「学級」が完成した。われわれが今日なじんでいる「学級」はこのようにして、教授活動に必要な諸要素を徹底的に事前制御したモニトリアル・システムのテクノロジーと、ギャラリー方式による一斉教授のテクノロジーとが合体させられて成立したのである。(P90)

一八七〇年の初等教育法、一八七六年の教育法などを経て、義務教育制度は確立されたが、学校独特の規律化された文化に対する忌避感は特に貧困階級などに強く、学校への抵抗運動もたびたび起きた。出来高払い制によって生徒の抵抗の放置は賃金査定にダイレクトに影響するため、教師は体罰を使ってでも「学級」秩序の維持を図り、この生徒や親、周辺労働者と学校との対立は第二次大戦前まで続いたという。

このような一連の没人格的なシステムの一員であることを強いる義務教育体制の確立は教師の職業的満足度の低さとして現れることとなった。そこで一九世紀後半に脚光を浴びるのが「児童中心主義」思想であった。

一九世紀前半、道徳教育の重要性が語られる中で、その道徳の理想像とされたのが産業革命の進展とともに台頭した新興中産階級の人びとが目指す「レスペクタブルな」人間像、すなわち徹底した自己抑制の姿勢であった。子供たちに自己抑制的態度を身に着けさせるためには、教師もまた『自己の欲望を抑え、愛他的に行動しうる人間』(P123)である必要があるとされ、そのような自己抑制的な教師を育成する師範学校が教会の影響下で誕生する。キリスト教的原罪説に基づいて、教師と生徒の関係は羊飼いと羊の関係になぞらえられ、教師が積極的に規律を教えることは子供の幸福実現のためであるとされた。

『罪の自覚と自己放棄、あるいは自己否定を子どもに促す』(P126)ことで、教師は子供たちの『罪を背負い、卑小で無力な人間を救済するという新たな役割』(P126)を与えられ、このミシェル・フーコーが言うような司牧関係が教育現場で具現化され、キリスト教的信念によって秩序化される。学級秩序維持のために生徒に求められるのは被虐愛であり、教師が自身の中に呼び起こすべき感情は加虐愛であった。『教師の側の加虐愛と生徒の側の被虐愛との一体的関係の成立こそは、安定的教師・生徒関係成立の基本的要件』(P128)であった。

やがて非宗派化が進むなかでキリスト教的信念に変わって「童心にかえって」「子どもの目線で」と語る「児童中心主義」が「子どものため」に働く教師の職業アイデンティティとなり、旧来の宗教的信念の延長線上に成立して司牧関係秩序の安定化に機能するようになる。近代の義務教育制度はどれほど非宗教化させようとも疑似宗教的な教育言説による陶酔に頼らなければ成立し得なかった。

学校とは二つの原理に貫かれた特殊な組織であると著者は指摘する。

すなわち、一つには、チェーン・システムを作り上げる需要供給関係が、脆弱な需要を競争によって事後的に形成するとはいえ、確かに存在する。そして他方では、需要供給関係の脆弱性を補うべく、利他的に教師が生徒の幸福のために自己抑制を強化する司牧関係、すなわち宗教的関係が存在する。

それは、二つの教師・生徒関係として、学級内に出現する。まず、組織対顧客あるいはその系にある従業員対顧客関係としての教師・生徒関係であり、サービスの善し悪しをめぐって、また利益の獲得をめぐって、対立する場面がしばしば発生する。他方、魂の救済のために生徒の内面にまで介入する、個人対個人関係としての教師・生徒関係が、司牧関係の延長上に成立する。教師の側の自己抑制や愛他的精神と、児童・生徒の側の被虐愛的態度によって、双方の一体的関係が築きあげられる。(P134)

このようにして英国に誕生した「学級」の存在を前提とした公教育制度は日本でどのように導入され、特異な発達を遂げてきたのか、また日本独特の発達を遂げた「学級」の特徴はどのようなもので、如何なる問題を内包しているのか、また「学級」の存在が生み出す諸問題をどのように解決していけば良いのか、などについて、さらなる詳細な論考が進められており、非常に面白く、様々な発見がある内容だった。日本の「学級」を巡る言説には「学級共同体言説」「教師・生徒一体化言説」があり、理想の教師像もまたそれに囚われているのだという。

現代の教育問題を考える上で、ぜひ読んでおきたい本の一つではないかと思う。