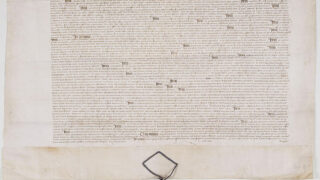

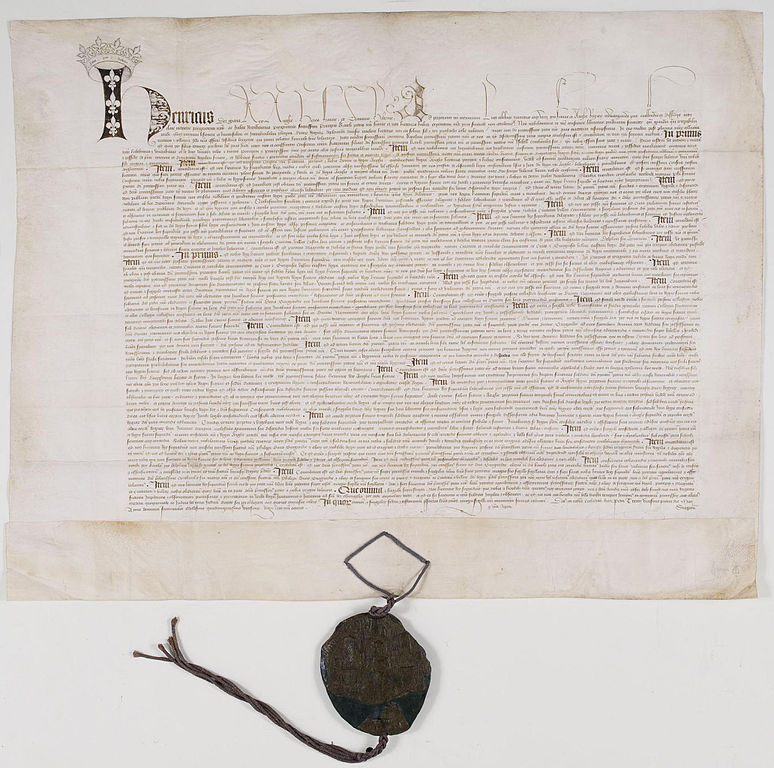

トロワ条約(英語Treaty of Troyes/フランス語Traité de Troyes)は百年戦争中の1420年5月21日,フランス・シャンパーニュ地方の都市トロワでイングランド王国とフランス王国間で結ばれた平和条約。1415年10月25日に行われたアジャンクールの戦いで勝利し北フランスに勢力を拡大していたイングランド王ヘンリ5世とフランス王シャルル6世の王女カトリーヌとの婚姻やフランス王位継承権を認め、さらなるフランスでの軍事行動を容認するなど百年戦争後半の情勢に大きな影響を及ぼした条約となった。後に同条約を背景にヘンリ5世とカトリーヌの間の子ヘンリ6世がイングランド王とフランス王に即位してイングランド=フランス二元王国が成立し、これを不服とするシャルル6世の王太子シャルルが南フランスに逃れてフランス王シャルル7世として即位、イングランドと同盟を結んで独立勢力と化したブルゴーニュ公国が並び立ち三勢力鼎立状況を生み出した。

前史

フランス王シャルル6世が狂気に陥り統治能力を喪失した後に主導権を握ったブルゴーニュ公ジャン無怖公と反ブルゴーニュ派諸侯からなるアルマニャック派との内乱に乗じてフランスに侵攻したイングランド王ヘンリ5世は1415年10月25日、アジャンクールの戦いでアルマニャック派主力を中心としたフランス軍を撃破すると、1419年までにノルマンディ地方からメーヌ地方にかけての北フランス一帯を征服した。

アルマニャック派に対抗してイングランドと結ぼうと考えていたブルゴーニュ公ジャンは、イングランドの勢いに恐れをなして、南方ブールジュに拠点を移した王太子シャルルを中心とするアルマニャック派との和解を模索する。1419年9月10日、モントローでブルゴーニュ公ジャンと王太子シャルルの会談が実現し、両者が手を組むかにみえたそのとき、かつてジャンによって殺害されたオルレアン公ルイの遺臣たちが彼を襲撃し殺害に至った。

ブルゴーニュ派とアルマニャック派の和解は雲散霧消し、ブルゴーニュ公ジャンの遺児フィリップ3世(善良公)はイングランドとの同盟に向かうことになる。また、アルマニャック派の退潮によりフランス王家を支えるイザボー・ド・バヴィエールもまた、ブルゴーニュ公に接近してイングランドとの和解を模索した。

トロワ条約

1419年10月よりブルゴーニュ公フィリップ3世、フランス王シャルル6世の代理である王妃イザボー・ド・バヴィエールとイングランド王ヘンリ5世との間で同盟締結に向けた交渉が開始され、1420年5月21日、三者がトロワに集まり、イングランド=フランス間でトロワ条約が締結された。

主な内容(1城戸毅(2010)『百年戦争―中世末期の英仏関係』刀水書房、刀水歴史全書135-137頁より)

- イングランド王ヘンリ5世と王女カトリーヌ・ド・ヴァロワ(キャサリン・オブ・ヴァロワ)は結婚する。

- カトリーヌの嫁資は年額四万金エキュとし、全額イングランド側の負担とする。

- ヘンリ5世とカトリーヌの結婚後、シャルル6世と王妃イザボーの地位は生涯保障されるが、シャルル6世死後はヘンリ5世とその子孫がフランス王位を継承する。

- 病身のシャルル6世に代わり、ヘンリ5世がフランス摂政となる。

- ヘンリ5世は現在王太子シャルルの支配下にある全領域を、国王シャルル6世のために征服することを約束する。

- イングランドの支配下にあるノルマンディ地方はシャルル6世死後ランカスター家のフランス王位継承にともないフランスに統合される。

- ヘンリ5世の征服地でシャルル6世に忠誠であり、この条約を遵守する者は、ヘンリ5世がすでに授与したものを除き、その所領・土地は安堵される。ブルゴーニュ公を支持するものも同様とする。

- イングランドの征服地に聖職禄をもつ聖職者で、その地を追われた者は、シャルル6世またはブルゴーニュ公に服従する者は、聖職禄に復帰を許される。

- フランス王の統治機構はそのまま継続する。

- ヘンリ5世の摂政就任に際しては、フランス王の戴冠宣誓と同様の宣誓を行う。

- パリ高等法院の権威は維持される。

- 国王の司法・直轄地の官職は能力のあるフランス人が任命され、王国はその法と慣習によって統治される。

- フランスの貴族・教会・大学は現状を維持し、特権は守られる。

- 穏当で必要な理由によるのでない限り、いかなる賦課や徴収も行われない。

- すでにヘンリ5世によって征服されたブルゴーニュ公の領地は王太子シャルル=アルマニャック派の所領征服後に、その征服地によって償われる。

- これらの規定はシャルル6世に服従する聖俗の貴族、諸身分、都市および都市の市民たちの宣誓によって保障される。彼らは摂政としてのヘンリ5世に服従すること、ヘンリ5世によるフランス王位継承を受け入れること、シャルル6世死後、ヘンリ5世を主君として、ヘンリ5世に対する敵対行為に何ら助けも与えないことを誓約する。

- この条約に加わり、これを遵守することを望むものは、条約調印後八カ月以内に文書によってその旨申し出る。

条約締結後の1420年6月2日、ヘンリ5世と王女カトリーヌとの結婚式が行われてトロワ条約体制が確立した。神聖ローマ皇帝ジギスムントをはじめ、神聖ローマ帝国内のドイツ諸侯やサヴォワ公などはこれを受け入れたが、王太子シャルルの外交努力によって教皇マルティネス5世は条約の受け入れを否定し(2王太子シャルルを支持する神学者ジャン・ジェルソンはコンスタンツ公会議を主導しマルティネス5世の教皇就任を後押ししていた(『公会議主義』)、反イングランド色の強いカスティーリャ王も同様に条約を拒絶した。北フランスの諸都市は概ねこの条約を好意的に受け止めたが、ブルゴーニュ派の都市ランスなどは、カルメル修道会長が「決してイングランド人はフランス王ではない」(3朝治啓三,渡辺節夫,加藤玄(2012)『中世英仏関係史 1066-1500:ノルマン征服から百年戦争終結まで』創元社122頁)と否定的な声明を出し、ディジョンなどブルゴーニュ公下の諸都市でも異論があったため、あらためてブルゴーニュ公が受け入れるよう厳命した。

トロワ条約の問題点と影響

城戸毅2010によれば、トロワ条約の問題点として第一にランカスター家が相続することになったフランス領域が不明確であること、第二に当面のノルマンディ地方の地位について何の言及もないこと、第三にこの条約体制にはブルゴーニュ公の協力が不可欠であること、第四にイングランド宮廷とフランス宮廷の分立した宮廷の統合や調整が考慮されていないことの四つがあるとされる。これらは全て戦争を終わらせるのではなく征服戦争を際限ない戦争へと至らせ、泥沼化させる効果しかなかった。

ブルゴーニュ公のスタンスとしては、この条約を通して、イングランド王に服従するものでは決して無かった。

『ブルゴーニュ公自身は、あくまでランカスタ家との取引によって、あるいはむしろその力を利用して、フランスの実質的支配権を得ることを狙っていたし、ブルゴーニュ派諸侯は、モントロー暗殺事件への憤激とアルマニャック派および太子シャルルへの反感から、ブルゴーニュ公の対英政策を支持したのだが、時がたつにつれて、このような外国との同盟に対する反省が、彼らのあいだにも起ってくるのである』(4城戸毅(2010)137頁)

ブルゴーニュ公フィリップ3世としては、王太子シャルルの王位継承を阻止すると同時に、これ以上のイングランドのブルゴーニュ派が支配するフランス東部への侵攻を食い止め、かつフランス王権の消滅を防ぎ、かつフランス宮廷におけるブルゴーニュ公の影響力を増大させる、という意図があった。

イングランド王ヘンリ5世としてはこの条約によってフランス王位継承権を獲得し、事実上のフランス統治権も握り、イングランド=フランスの統一王権樹立に向けた第一歩を標した上で、ブルゴーニュ公という強力な同盟者を得ることで後顧の憂いを断ち、自身の軍略でもってフランス征服を進めていくことが出来る。ヘンリ5世は未だ30代前半、対して病床の今にも死にそうなシャルル6世は50代と、将来は約束されたようなものだった。

一方、このトロワ条約によって王位継承権を否定された王太子シャルルは、フランス南部諸侯からの根強い支持を持ってはいるものの、その勢力は弱く、特にモントロー暗殺事件で大きく諸侯からの信頼を損ねていた。反イングランド派と反ブルゴーニュ派の寄り合い所帯以上のものではなかったのである。

しかし、1422年、破竹の勢いで征服地を広げるヘンリ5世が急死し、続いてフランス王シャルル6世が亡くなると、生まれたばかりの九カ月の赤子がヘンリ6世としてイングランド王位とフランス王位を継承、フランス摂政に就任したヘンリ5世の弟ベッドフォード公ジョンが事実上の総帥となった。対する王太子シャルルもフランス王シャルル7世を称して勢いを盛り返し、ブルゴーニュ公フィリップ3世は両勢力から距離を置いてブルゴーニュ公国として自立の道を歩み百年戦争後半のキャスティングボートを握った。このような三勢力鼎立状況が現出して、トロワ条約体制は大きく変質を余儀なくされたのである。

参考書籍

- 朝治啓三,渡辺節夫,加藤玄(2012)『中世英仏関係史 1066-1500:ノルマン征服から百年戦争終結まで』創元社

- 城戸毅(2010)『百年戦争―中世末期の英仏関係』刀水書房、刀水歴史全書

- カルメット、ジョゼフ(2000)『ブルゴーニュ公国の大公たち』国書刊行会