ジャンヌ・ダルクの生年月日は1412年1月6日であるとされるが、史料による直接的な記述に基づくものではない。

1412年生まれなのか?

生年についてはジャンヌ・ダルクの処刑裁判での証言に基づいている。

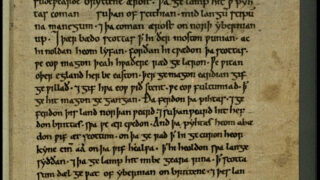

フランス・ノルマンディ地方の主邑ルーアンで行われたジャンヌ・ダルク裁判の、1431年2月21日の第一回審理で、以下のように供述がされている。

『現在何歳かと問うと、十九歳だと思うと答えた。』(1高山一彦(2015、1984)『ジャンヌ・ダルク処刑裁判』白水社、65頁)

彼女は自身の正しい生年月日を知っているわけではなく、この証言をもとに遡って1412年が彼女の生年であると考えられた。

当時は誕生日を祝う習慣がないので生年月日を詳しく知らないのは一般的なことであり、逆に生年月日を知っている方が、怪しい占星術などにこだわっていると疑われるほどである。当時の農村社会だと、人々は自身の年齢については15歳、20歳などとキリのよい年齢を言うにとどまる(2ボーヌ、コレット(2014)『幻想のジャンヌ・ダルク―中世の想像力と社会』昭和堂、25頁)。例えば四十代前半ぐらいだと40歳ぐらいとか45歳ぐらいと言うわけである。これは、1456年に行われたジャンヌ・ダルク復権裁判に出廷したドンレミ村の人々の証言でも多くの人々が50歳ぐらい、45歳ぐらい、60歳ぐらいなどと答えている点でも裏付けられる(3ボーヌ(2014)25頁/ペルヌー、レジーヌ(2002)『ジャンヌ・ダルク復権裁判』白水社、89-120頁の各証言参照。)。なお、地位が高くなると具体的な生年を答えており、自身の生年に対する理解は農民や下級騎士などは低く、聖職者や貴族などは高くなる(4ボーヌ(2014)25頁)。

あわせて1429年当時の宮廷文書にはジャンヌについて、「puellae」と表現されており、『「puellae」は、一三歳から一八歳のかけての年ごろの娘たちを指す』(5ボーヌ(2014)26頁)。ゆえに、一般的な農民たちの自身の年齢に対する意識のようなざっくりした年齢ではなく、十九歳と細かい年齢を答えている点で若干信憑性が高くみられて、1412年がジャンヌの生年とされることになった。

また、復権裁判の証言を読むと、ドンレミ村の人々の中に自身の年齢をほぼ44歳、ほぼ46歳とキリの良い年齢から±一歳前後で答えている例も見られる(6ペルヌー(2002)より、例に挙げているのはジャンヌの幼馴染マンジェット(ほぼ46歳)、ドンレミ村出身のジャンヌの友人男性ミシェル・ルビュアン(ほぼ44歳)。)。「45歳にはなっていないぐらい」「45歳は超えたぐらい」、という若干の年齢差を表現した言い方なのかもしれない。ゆえに、ジャンヌの場合も「20歳にはなっていないぐらい」というアバウトな意味で19歳と答えたのかもしれない。

ジャンヌの生年に関しては、復権裁判でのジャンヌの幼馴染オーヴィエットの証言が注目される。オーヴィエットは自身の年齢をほぼ45歳とした上で『ジャンヌは私より三、四歳年上と言われていたのです』(7ペルヌー(2002)103頁)と証言する。彼女の証言に基づいて1456年時点で45+3~4歳として計算すると1431年時点のジャンヌは19歳ではなく23~24歳となってしまうが、年齢の数え方がアバウトであることを前提にすると、オーヴィエットは40~45歳ということになり、ジャンヌの年齢も19歳前後で収まることになる。また、ジャンヌより年長の幼馴染マンジェットは自身の年齢をほぼ46歳と答えており、オーヴィエットの自称年齢を前提にすると矛盾を来すことにもなる(8ペルヌー、レジーヌ/クラン、マリ=ヴェロニック(1992)『ジャンヌ・ダルク』東京書籍、287頁)。

なお、このオーヴィエットの証言はジャンヌの貴種落胤説に利用された。曰く、ジャンヌは1407年11月23日に亡くなったオルレアン公ルイとシャルル6世妃イザボー・ド・バヴィエールの不義の子で出産後密かにダルク家に預けられた……というものだが、その頃イザボーは妊娠しており、1407年11月10日に男子を死産している。となると、落胤説のジャンヌの誕生はさらに遡って1406年以前ということにならざるを得なくなり、二十代後半となってしまう。そもそも田舎のちょっと富裕な農民程度のダルク家に預ける根拠もなく、「荒唐無稽」(9ペルヌー/クラン(1992年)406頁)の珍説として全く退けられている(10ジャンヌ・ダルク落胤説については、ペルヌー/クラン(1992年)397-406頁および高山一彦(2005)『ジャンヌ・ダルク―歴史を生き続ける「聖女」』岩波書店、岩波新書184-202頁で検討の上、退けられている。)。

誕生日はなぜ1月6日なのか?

1月6日を誕生日とするのは実は非常に根拠が薄い。

オルレアン解放直後、シャルル7世の顧問官ペルスヴァル・ド・ブーランヴィリエがミラノ公フィリッポ=マリア・ヴィスコンティに宛てて、ジャンヌ・ダルクの勝利を喧伝する手紙の中でジャンヌ・ラ・ピュセルの誕生をイエス・キリストの誕生伝説と重ね合わせて語った文面に基づいている。

『ペルスヴァル・ド・ブーランヴィリエは、フランスでまさに起きている数々の驚異的な出来事をミラノ公に知らせるなかで、ジャンヌ生誕物語をはじめて語っている。すなわち、その子どもは公現祭の日(一月六日)、国境の小さな村で生まれた。そのとき、農民たちの心はなぜかわからないまま大きな喜びに包まれ、雄鶏が二時間もときを告げつづけた。キリストがベツレヘムで藁の上に誕生したとき、お告げの下った羊飼いたちがキリストの栄光を謳ったのと同じように。』(11ボーヌ(2014)23頁)

公現祭はイエス・キリストの生誕から十二夜が明けて、東方の三博士が来訪、イエスを救世主と認めた日を記念した日である。ブーランヴィリエはここで公現祭の日にジャンヌが生まれたとすることで、ジャンヌを東方の三博士に類推させて、「東方の三博士=ジャンヌ」が「救世主=シャルル7世」の下を訪れて勝利へ導くというストーリーに仕立てた(12ボーヌ(2014)23-24頁、ペルヌー/クラン(1992年)108頁)。ブーランヴィリエの立場上、なんらか調査結果や、本人から聞いた情報に基づく可能性は否定できないものの、要するにシャルル7世側近による諸外国向けのプロパガンダである。

この公現祭の日(=1月6日)を誕生日として生年を1412年とすることは、ジャンヌが裁判で証言した1431年2月21日時点で19歳であるとすることと矛盾なく整合するので、以後、これが彼女の生年月日として定着することになった。

以上の通り、ジャンヌ・ダルクの誕生日を1412年1月6日とするのは史料上確実な根拠に基づいているものではないが、通説として受け入れられている。

参考文献

- 高山一彦(2005)『ジャンヌ・ダルク―歴史を生き続ける「聖女」』岩波書店、岩波新書

- 高山一彦(2015、1984)『ジャンヌ・ダルク処刑裁判』白水社

- ペルヌー、レジーヌ/クラン、マリ=ヴェロニック(1992)『ジャンヌ・ダルク』東京書籍

- ペルヌー、レジーヌ(2002)『ジャンヌ・ダルク復権裁判』白水社

- ボーヌ、コレット(2014)『幻想のジャンヌ・ダルク―中世の想像力と社会』昭和堂