「モット・アンド・ベイリー式城塞(英語” Motte-and-bailey castle”,フランス語” Motte castrale”」は十世紀から十三世紀にかけて北フランスからブリテン島、さらにヨーロッパ各地に広まった築城形式。土・木製または石造の居館となる城塔を自然の丘陵地あるいは人工の盛り土(モット” Motte”)の上に築き、その周囲に木製の防御壁で囲まれた城庭(ベイリー” Bailey”)を持つ。

モット・アンド・ベイリー式城塞の構造

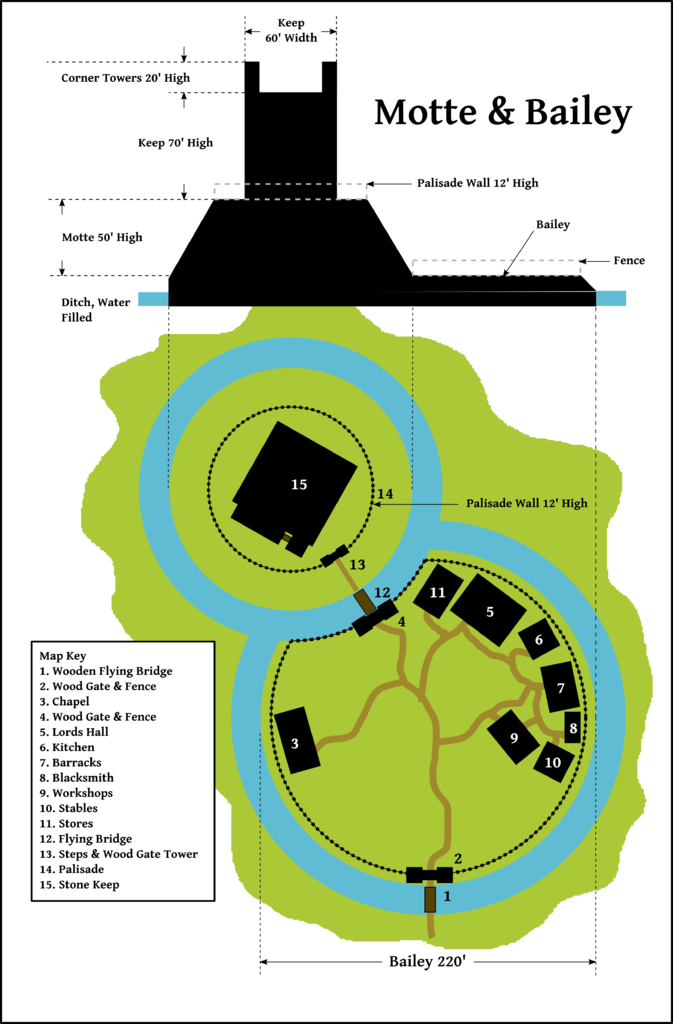

モットは自然の丘陵地の上に設けられる場合もあれば、盛り土を築いて造られる場合もある。高さは最大のもので約30メートル、平均すると6~9メートルのものが多く(1太田静六(2010)『イギリスの古城 新装版』吉川弘文館、世界の城郭、17頁)、形状は円形や楕円形など様々だが、頂上部を平坦に、斜面を急坂に造成して作られた。モットの頂上には土・木製の居館が築かれ後に石造の城塔へ発展した。通常、モットへは外部から直接行く通路が無く、周囲に築かれたベイリーを通る必要がある。

ベイリーは、モットの下部に位置する平地部分で兵士たちや職人、領主の使用人などの住居、馬屋、納屋、礼拝堂、広場などが築かれている。ベイリーの周囲には土塁と壕をめぐらし、土塁の上に木造のパリサードが設けられている。壕には通常跳ね橋が架けられ外部と繋がっていた。モットを持たないベイリーは「環状構築物(リングワーク” Ringwork”)」と呼ばれる。また、ベイリーは非常時には近隣住民の避難地としても機能していた。

モット・アンド・ベイリー式城塞の歴史

登場

堀越宏一(2013)によれば、モット・アンド・ベイリー式城塞の最も早い事例は950年頃、フランス・アルデンヌ地方のタン・ル・ムーティエの沼地に築かれたシャントレーヌ城であるという(2堀越宏一著「第4章 戦争の技術と社会」(堀越宏一/甚野尚志(2013)『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ書房、92頁)。モット・アンド・ベイリーの起源については諸説あり、ヴァイキングの侵攻に対抗して従来の環状集落から発展したというものと、元々ヴァイキングによる築城形式が広まったとするもの、あるいは東欧でスラヴ人たちによって築かれていた「グラード」の影響を指摘するものなど(3カウフマン、J・E/カウフマン、H・W(2012).『中世ヨーロッパの城塞』マール社、11,19,90頁)あって定かではないが、少なくとも十世紀頃、おそらくアンジュー地方で誕生して北フランスで盛んとなり、各地に広がったという経緯を辿る。

このようなモット・アンド・ベイリー式城塞出現の背景として、堀越宏一(2013)では以下のように二つの点を挙げている。

『第一に、カロリング朝フランク王国の衰退と分裂の結果、有力な政治勢力がなくなり、地域の有力者が、自分自身と支配下の人々の生命と財産を守るために城を建てて自己防衛することを促されたという事情がある。ただし、この不安定要因は、九世紀後半にはすでにはじまっていた。それなのに城の登場が一〇世紀後半まで遅れたのは、おそらく地域社会が城を建設できるための経済力をもてるようになる時期に対応しているのではないかと推定される。それが、第二の城の誕生の背景となる。紀元一〇〇〇年頃のヨーロッパでは、中世農業革命とも呼ばれる技術革新とともに、開墾が盛んに行われるようになり、農業生産力の上昇がはじまっていた。その結果、人口も増大して、守るべき財産と同時に、それを守るための施設を建設し維持できるだけの社会的余力がようやく生まれたのである。』(4堀越宏一(2013)93頁)

普及

最初期のモット・アンド・ベイリー式城塞建築は十世紀から十一世紀にかけてノルマンディー地方からアンジュー地方にかけての北フランス一帯に築かれている。著名なものとしては現在のノルマンディー地域圏カルヴァドス県にあるファレーズ城(Château de Falaise)やノルマンディー地域圏ウール県のジゾール城(Château de Gisors)などがある。

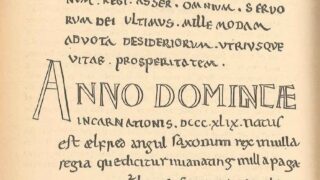

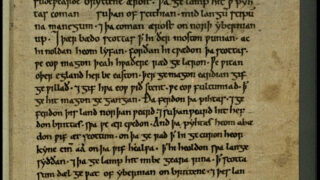

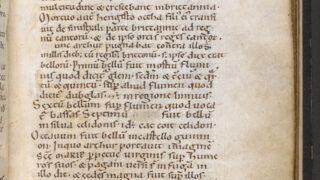

イングランドでモット・アンド・ベイリー式城塞が広がったのは1066年、ノルマンディー公ギヨーム2世(ウィリアム1世)によるイングランドの征服(ノルマン・コンクエスト)を通じてのことだが、ノルマン・コンクエスト以前にもモット・アンド・ベイリー式城塞がブリテン島各地に築かれている。例えばウェールズと接するシュロップシャー地方のリチャードの城(Richard’s Castle)は1052年頃、当地を支配していたノルマン人リチャード・フィッツ・スクローブまたはフィッツ・スクロープ( Richard Fitz Scrob or Fitz Scrope)が築いたモット・アンド・ベイリー式城塞である。これはノルマンディーで育ったエドワード証聖王が自身に協力的なノルマン人を少なからずイングランドへ招いて領地を与えていたという背景がある(5太田静六(2010)17-18頁)。

1066年、ノルマンディー公ギヨーム2世はヘースティングズの戦いでイングランド王ハロルド2世を破ってイングランド王ウィリアム1世(征服王)となると、イングランドを征服して各地にモット・アンド・ベイリー式城塞を築き支配体制を固めていった。

モット・アンド・ベイリー式城塞は北フランスとイングランドに続いてスコットランド、ウェールズ、アイルランド、フランドル、ネーデルラント、フランス南部、神聖ローマ帝国、デンマーク、イベリア半島、そしてノルマン人によって南イタリアに広がった。

モット・アンド・ベイリー式城塞は、全般的には十二世紀前半頃をピークに石造城塞が主流となる十二世紀後半以降、まずイングランドとフランスではほぼ造られなくなり、十四世紀末までにヨーロッパ全体でも新造されることはなくなった。一方、ウェールズとアイルランドでは十三世紀に盛んに造られている。以後、中世ヨーロッパの城はモット・アンド・ベイリー式城塞から発展していくことになる。

中世ヨーロッパの城について、モット・アンド・ベイリー式城塞からの発展形ではなくビザンツ帝国の築城技術の影響下で発展したとする説もある。カウフマン(2012)によれば「ビザンツ帝国の築城”Byzantine Fortifications : An Intoroduction”」を著したクライヴ・フォスとデイヴィッド・ウィンフィールドは『城塞建築術は古代ローマの築城野営地や城壁要塞にまでさかのぼり』(6J・E・カウフマン/H・W・カウフマン(2012)100頁)、『暗黒時代のヨーロッパ北西部ではモルタル作成術が失われており、大規模な石造構築物が建てられなくなっていた』(7J・E・カウフマン/H・W・カウフマン(2012)100頁)として『ビザンツ帝国が中世世界に見事な古代ローマの石造築城を築き、それが後日の建築師たちの手本となった』(8J・E・カウフマン/H・W・カウフマン(2012)100頁)と考えた。しかし、『圧倒的多数の証拠によりヨーロッパの城塞はフランスで』(9J・E・カウフマン/H・W・カウフマン(2012)100頁)、特にアンジュー地方で誕生したというのが事実と考えられている。

『この地域では慎ましいモット・アンド・ベイリーから石造キープへ、さらには後の世紀の城壁と城塔からなる精巧な複合建造物群へと城塞が徐々に変貌していく様子をみることができる。ビザンツ築城の研究によってヨーロッパの建築師たちの技と知識は向上したかもしれないが、それが城塞建造のために必要不可欠な刺激を提供したとは考えられない。』(10J・E・カウフマン/H・W・カウフマン(2012)100頁)

参考文献

- 太田静六(2010)『イギリスの古城 新装版』吉川弘文館、世界の城郭

- 堀越宏一/甚野尚志(2013)『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ書房

- 森護(1986)『英国王室史話』大修館書店

- カウフマン、J・E/カウフマン、H・W(2012).『中世ヨーロッパの城塞』マール社

- スティーヴンソン、チャールズ(2012)『ビジュアル版 世界の城の歴史文化図鑑』柊風舎

- ベネット、マシュー他(2009)『戦闘技術の歴史2 中世編』創元社