古くからアーサー王は青い色の衣服を身に着けて描かれることが多かった。最近でも、人気のFateシリーズでアーサー王をモチーフにしたキャラクターであるセイバーことアルトリア・ペンドラゴンが青色を基調とした衣装で描かれているため、多くの人に青色のアーサー王は馴染みが深いだろう。アーサー王と青色は伝統的な組み合わせであった。アーサー王が青色の衣装を身にまとって描かれるようになるのは十三世紀のことで、これはヨーロッパにおける青色の地位の向上と流行を背景としている。

中世ヨーロッパにおける青色の流行

「シャルトル・ブルー~シャルトル大聖堂のステンドグラス」(シャルトル大聖堂南窓(Bay 122))

Credit: Photo by PtrQs, CC BY-SA 4.0

古代、青色はインド産の植物原料の染料であるインディゴや、中央アジアを原産地とする鉱物ラピスラズリ、また貴重なラピスラズリの代用品として様々な鉱石から加工された青色顔料が一般的に使われていた。しかし、ローマ帝国時代のヨーロッパでは、理由は諸説あるが、青色はゲルマン人など「蛮族」の色と見られることが多かったため、あまり好まれていなかった。ヨーロッパにおける青色の地位はローマ帝国以後も変わらず低いままで、中世前期(紀元五~十世紀)を通して存在感は薄かった。

青色の地位が急速に上昇するのが十二世紀頃のことである。中世前期の青色はくすんだ色合いであったが、十一世紀前後から写本装飾を中心に明るめで飽和度が低い青色が使われるようになる。このような青色の変化を受けて、青色が絵画や教会のステンドグラスで光を表す色として使われるようになる。フランスのシャルトル大聖堂のステンドグラスにみられるシャルトル・ブルーはその代表的なもので青色が神の光を象徴するようになった。

この変化とともに、十二世紀頃から聖母マリアが描かれる際の衣装も青色で統一されるようになる。以前は聖母マリアの衣装の色は黒や灰色、茶色、紫、濃い青など様々で、磔になったキリストの死に服喪するイメージから悲しみを表す暗めの色合いが選択されていたが、十二世紀を転機として明るめの青色が選ばれるようになった。この青色の顔料として高級なラピスラズリが使われるようになり、聖母マリアのイメージと高級感が青色の地位を向上させた。

また、聖母マリア崇拝が強かったフランス・カペー王家でも十二世紀頃、王家の紋章を青地に聖母マリアのしるしである金色の百合の花をあしらったものに定め、1180年、フィリップ2世(在位:1180-1223年)は即位に際して百合の花を散らした青い衣装を身に着け、以後青色はフランス王家の色となる。フィリップ2世の孫ルイ9世(在位:1226-1270年)は普段から好んで青色の衣服を身に着けた。ルイ9世と同時代のイングランド王ヘンリ3世(在位1216-1272年)も青色を好んで身に着けた王である。この二人の王に倣い英仏両国の宮廷内で貴族たちも青色の衣服を好んで身に着けるようになった。十三世紀半ばの中世ヨーロッパで、青色は貴族層を中心に広く流行色となったのである。

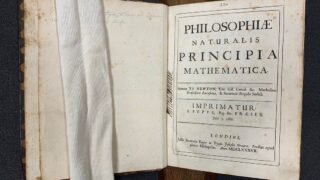

ジャン・フーケ作「フィリップ2世の戴冠式」(1455-60頃)

Couronnement de Philippe Auguste Grandes Chroniques de France, enluminées par Jean Fouquet, Tours, vers 1455-1460, Paris, BnF, département des Manuscrits, Français 6465, fol. 212v. (Premier Livre de Philippe Auguste).

Credit: Jean Fouquet, Public domain, via Wikimedia Commons

アーサー王の青

「アーサー王のタペストリ」(キリスト教徒の英雄のタペストリの一枚、1385年頃、ニューヨーク・クロイスターズ収蔵)

Credit: See page for author, Public domain, via Wikimedia Commons

このような青色の流行は当時の代表的な創作物であったアーサー王物語に取り入れられた。ミシェル・パストゥローによれば『十三世紀中葉以後、図像においてアーサー王が青を着て描かれる場合が多いだけでなく、彼は「青地に三つの金色の王冠」の楯を紋章にしている。すなわちフランス国王のそれと同じ色の楯である』(1パストゥロー、ミシェル/松村恵理、松村剛訳(2005)『青の歴史』筑摩書房、63頁)。

アーサー王物語は中世ヨーロッパの色彩感覚を敏感に取り入れていた。この点について、パストゥローの説明を紹介する。

『実際十二~十三世紀フランスのアーサー王物語には頻出する色の規範がある。たとえば赤い騎士はたいてい悪い意図につき動かされた騎士である(異界から来た人物でもありうる)。黒い騎士は正体を隠そうとする主役級の人物であるが、この種の文学では黒は必ずしも否定的ではないため、善人、悪人いずれの可能性もある。白い騎士は一般的に肯定的な存在で、主人公の友人ないし庇護者の老人である場合が多い。最後に緑の騎士はたいてい、その大胆ないし無礼な振舞いが混乱の原因になるような若者である。彼もまた善人にも悪人にもなりうる。』(2パストゥロー、ミシェル/松村恵理、松村剛訳(2005)『青の歴史』筑摩書房、60頁)

十四世紀、これらの色の規範が大きく変わって青色が重要な役割を担うことになる。

『たとえば黒はいまや悪い意味である場合が多く、逆に赤は否定的ではなくなるが、とりわけ青が出現するのである。今後は勇敢、誠実、忠実な人物として青い騎士が存在する。最初は脇役の騎士であるが、徐々に主役になる。』(3パストゥロー、ミシェル/松村恵理、松村剛訳(2005)『青の歴史』筑摩書房、60-62頁)

「アーサー王の紋章」

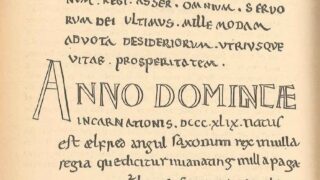

Détail du folio 3 recto du manuscrit Français 5233 de la BnF, Gallica.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53023966f/f13.item

Credit: Public domain, via Wikimedia Commons

アーサー王物語群には色で表現される騎士が様々に登場する。現在、最も知られているアーサー王物語の集大成であるトマス・マロリー著「アーサー王の死”Le Morte d’Arthur”」(キャクストン版、1485年)でも次々と登場するが、特に第六巻のガレス卿の冒険で登場する四人の騎士、黒色の騎士、緑色の騎士、赤色の騎士、藍色(インディゴ=青色)の騎士はその代表的な例だろう。

乙女ライネットの頼みに応えてアーサー王は厨房で下男をしていたボーメインことガレス卿を使わせるが乙女はこの人選を不満に思い、道中出会った黒色の騎士とボーメインを戦わせる。ボーメインを甘く見た黒色の騎士はボーメインとの戦いで戦死、次いで黒色の騎士の弟である緑色の騎士、赤色の騎士が現れるが次々と敗れ、助命されてボーメインの配下に加わった。彼らの兄である藍色の騎士パーサント卿もボーメインと戦い敗れるが、誠実で礼儀をわきまえた態度だったことでボーメインとパーサント卿は意気投合し、包囲されている乙女の姉の城を解放しようとしたときに現れた赤い国の赤い騎士と戦う。

黒色の騎士はボーメインを軽く見て戦いを挑み一撃で絶命させられるなど良いところがないが、緑色の騎士は若さゆえの無鉄砲さと従順さがあり、赤色の騎士はボーメインを傷つけて血を流させるなど奮戦したがボーメインの怒りを買って敗北を余儀なくされた。反面、藍色の騎士は分別がありパストローが言うような誠実さと礼節をわきまえた人物として描かれている。

また、白色の騎士は第十三巻、聖杯探求の冒険の過程で、盾無しで冒険を続けていたガラハッド卿が白い修道院で白地に赤い十字の盾を見出したあとに不思議な登場の仕方で、この盾をガラハッド卿に託す役割を担う。その後ガラハッド卿に盾の由来を語り、姿を消した。白色の特徴として語られる庇護者であり協力者として描かれている。

Fateシリーズのセイバーがこのような中世のアーサー王と青色の密接な関係の歴史を前提にデザインされているかどうかはわからないが、中世のアーサー王の青色を想起させる青色を基調としたデザインになっている点は、偶然か意図したものかはともかく、歴史的なアーサー王のイメージカラーを受け継いでおり、現代と中世ヨーロッパとを確かに繋いでいる。

参考文献

- 徳井淑子(2006)『色で読む中世ヨーロッパ』講談社、講談社選書メチエ

- 堀越宏一/甚野尚志(2013)『15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史』ミネルヴァ書房

- ヴァルテール、フィリップ(2018)『アーサー王神話大事典』原書房

- パストゥロー、ミシェル/松村恵理、松村剛訳(2005)『青の歴史』筑摩書房

- マロリー、トマス/井村君江 訳(2005)『アーサー王物語 2』筑摩書房

- マロリー、トマス/井村君江 訳(2006)『アーサー王物語 4』筑摩書房