ボウディッカ(Boudica)は一世紀半ば頃、現在のイングランド東部ノーフォーク地方を支配下ブリトン人部族イケニ族の女性君主。ボウディッカの他、ブーディカ、ボアディケアなどの名で知られる。夫はイケニ族の王プラスタグス。西暦60年または61年、他のブリトン人部族と連合してローマ帝国に対して反乱を起こした。ローマ植民市を相次いで焼き払い、ローマ軍を撃破して一時ブリテン島南部を席巻するが、属州総督スエトニウス・パウリヌス率いるローマ軍の反撃によって敗北した。十九世紀にヴィクトリア女王と重ね合わせて再評価され、英国史上人気の女性君主としてよく知られるようになった。

背景

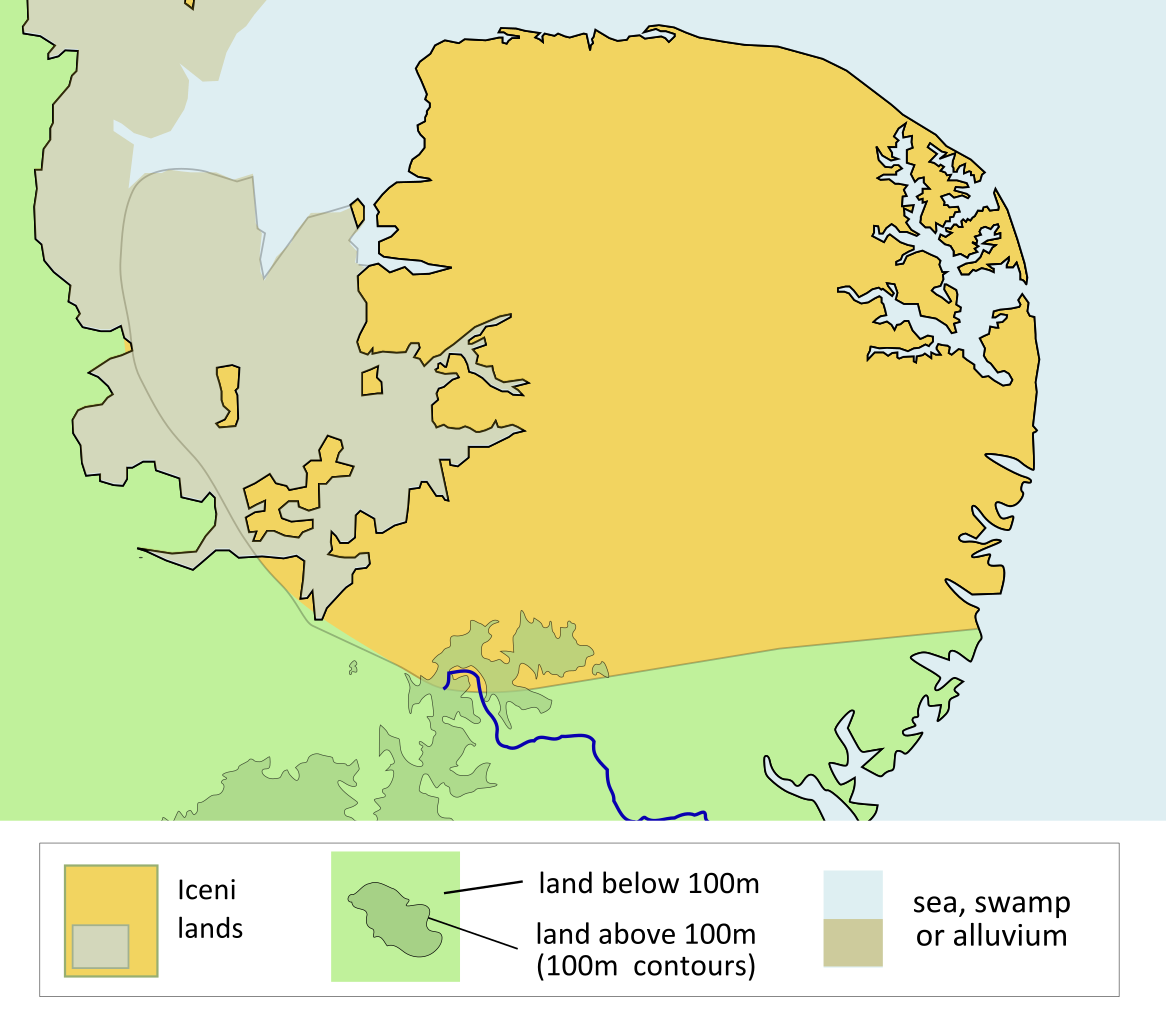

被護王国とイケニ族

「西暦43-60年のローマ軍によるブリテン島侵攻図」(Frere’s Britannia and Jones’ & Mattingly’s Atlas of Roman Britainを元に匿名のWikipediaユーザーによて作成・投稿されたもの/ CC BY-SA 3.0

西暦43年、ローマ帝国皇帝クラウディウスはブリテン島への侵攻を命じ、アウルス・プラウティウス率いる四個軍団がブリトン人連合軍を撃破、ブリテン島南部を属州化した(クラウディウス帝のブリタニア侵攻(43年))。ローマ帝国は征服の過程で帝国東方やドナウ川沿岸などの国境地域にローマを宗主とすることで旧来の体制維持を認めた現地勢力による国家を置いた。このような国家は歴史学上「被護王国(Client Kingdoms)」と呼ばれている(1南川高志(2015)『海のかなたのローマ帝国 古代ローマとブリテン島 増補新版』岩波書店、104頁/ポター、ティモシー・ウィリアム「第一章 ブリテン島の変容――カエサルの遠征からボウディッカの反乱まで」(サルウェイ、ピーター(2011)『オックスフォード ブリテン諸島の歴史(1) ローマ帝国時代のブリテン島』慶應義塾大学出版会、38-39頁)。ブリタニア属州化に際してもローマ帝国の支配に服属したブリトン人部族をこのような被護王国とする政策を採った。

イケニ族はローマ帝国侵攻以前の鉄器時代からブリテン諸島に居住していたブリトン人の部族で、現在のノーフォーク州を中心にサフォーク州・ケンブリッジシャー州の一部を含むイングランド東部一帯を勢力下としていた。西暦43年の征服時の動向は定かではないが、当時発行されたAntedと刻銘された貨幣が見つかっておりアンテディオス(Anted[ios])という指導者の存在が指摘されている(2Iceni Celtic Tribe. ROMAN BRITAIN.)。西暦47年、初代ローマ属州総督アウルス・プラウティウスの退任に伴い、イケニ族は他の部族を糾合してローマ軍に戦いを挑むが新総督プブリウス・オストリウス・スカプラによって鎮圧され、以後プラスタグス(Prasutagus)王の下でローマ帝国の有力な被護王国となった。

「これにまっ先に反抗したのは、イケニ族である。これは屈強な部族で、どの戦いにも粉砕されたことがない。だが、ローマの同盟者になろうと欲して、近づく機会をうかがっていた矢先であった。この部族に刺戟され、近隣の諸部族も立ち上る。」(タキトゥス『年代記』第十二巻31(3タキトゥス/國原吉之助訳(1981)『年代記(下) ティベリウス帝からネロ帝へ』岩波書店、80-81頁))

ボウディッカの反乱まで

「ローマ以前のウェールズ地方(シルレス族、オルドウィケス族、デケアングリ族)」

Credit: author of source image, plus my additions (myself), CC BY-SA 3.0

西暦50年、属州成立後、ウェールズ地方南部のシルレス族、同中央部のオルドウィケス族と協力してゲリラ戦を展開してローマ帝国の支配に抵抗を続けていたカトゥウェッラウニ族のカラタクス王がプブリウス・オストリウス・スカプラ総督率いるローマ軍に敗れ、西暦43年以降続いたカラタクス王を指導者としたブリトン人の組織的抵抗は終息した。直轄の属州地域とイケニ族やブリガンテス族など被護王国からなる属州支配が本格的に開始するが、ウェールズ地方のシルレス族とオルドウィケス族など服属しない勢力の脅威は続いていた。

西暦52年、属州総督在任中のプブリウス・オストリウス・スカプラが病死し、後任としてアウルス・ディディウス・ガルスが派遣されるが、この間にシルレス族によってローマ軍の一個軍団が壊滅するという大敗を喫していた。以後、ブリガンテス族で起きたカルティマンドゥア女王の元夫ウェヌティウスの内乱などに対応しつつ対ウェールズ戦争が継続され、58年から属州総督となったガイウス・スエトニウス・パウリヌスはウェールズ諸部族の抵抗を鎮圧、60年、ウェールズ西部のアングルシー島を攻略する。戦いに勝利して征服地に守備隊を配置するなど戦後処理を終える頃、彼の元に届いたのがボウディッカの反乱勃発の知らせであった。

生涯

夫の死から蜂起まで

歴史家タキトゥスが書いた歴史書「年代記」の第十四巻によると、西暦60年頃以前、イケニ王プラスタグスが亡くなった。死に際してプラスタグス王は二人の娘と皇帝ネロを相続人に指名し、イケニ領土の半分をネロ帝に遺贈したが、これはローマ人にすべて奪われてしまわないようにする配慮であったという。しかし、プラスタグス王死後、ローマ兵たちはイケニ領へ入るとボウディッカを鞭打ち、娘二人を凌辱、有力者たちの財産を奪い、王族を攫って奴隷として扱うなど暴虐の限りを尽くした(タキトゥス『年代記』第十四巻31(4國原吉之助訳(1981)199-200頁))。カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻では経済的要因が記されている。プラスタグス王死後、属州財務担当の行政官(プロクラトル)だったカトゥス・デキアヌスが征服時にクラウディウス帝がブリトン人の有力者たちに与えた金銭は贈与金ではなく貸付金であるとして返済されるべきものと主張、部隊を派遣して強制的に取り立てた。また、ネロ帝の顧問で高名な詩人としても知られる資産家ルキウス・アンナエウス・セネカ(小セネカ)がこの機にブリトン人に高利で貸し付けた貸付金を厳しい手段で一気に全額4000万セステルティウスを取り立てたことも重なった(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻2(5Dio Cassius,”Historia Romana” 62.2))。

カッシウス・ディオが記すところによればローマの支配に対して反乱を起こす決意をしたボウディッカは集まったブリトン人たちに向けてローマ帝国の属州支配下での不自由や隷従、苛斂誅求を批判し反乱を呼びかける長い演説を行った(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻2(6Dio Cassius,”Historia Romana” 62.3-6))。西暦49年にカラタクスへの備えとして軍団退役兵の植民市化されたカムロドゥヌム(現在のコルチェスター)にいた退役兵たちによるブリトン人への横暴への怒りが溜まっていたと言われている(7ポター(2011)49頁)。これまで一貫して親ローマ派だったトリノウァンテス族を初め、多数の部族が加わり反乱軍は12万人に上ったという(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻2(8Dio Cassius,”Historia Romana” 62.2))。

カッシウス・ディオはこの演説時のボウディッカの姿について詳しく描いている。

「彼女の身長はとても高く、外見はとても恐ろしく、目つきはとても激しく、声は荒々しかった。黄褐色の髪の大きなふさが腰まで伸び、首には大きな金のネックレスをつけ、そして多様な色のチュニックを着て、その上に厚いマントをブローチで留めていた」(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻2(9“In stature she was very tall, in appearance most terrifying, in the glance of her eye most fierce, and her voice was harsh; 4 a great mass of the tawniest hair fell to her hips; around her neck was a large golden necklace; and she wore a tunic of divers colours over which a thick mantle was fastened with a brooch.”Dio Cassius,”Historia Romana” 62.2))

反乱の拡大

ボウディッカ率いる反乱軍は属州首都カムロドゥヌムへ向けて侵攻を開始した。このときスエトニウス・パウリヌス総督以下ローマ駐留軍主力はほとんどがウェールズ地方におり、第九軍団約一万人を除くと少数の守備兵しか残っていなかった。ロンディニウム(現在のロンドン)にいたカトゥス・デキアヌスは急ぎ守備兵200名をカムロドゥヌムに送ったが、十二万人といわれるブリトン人の大軍の前には焼け石に水であった。

カムロドゥヌムに迫る反乱軍に対し、クイントゥス・ペテリウス・ケリアリス率いる第九軍団約一万人が救援に向かったが反乱軍の前に粉砕され、ケリアリスと騎兵の一部は辛うじて逃げ延びることができたが、歩兵の主力が全滅する大敗を喫した。カムロドゥヌムは初日で街の大部分が焼き払われ、最後の防衛拠点となった神殿も2日間の攻囲戦の後占領され、徹底した破壊と略奪が行われた。

このときのカムロドゥヌムの被害については発掘調査からも明らかで「破壊は広範囲にわたるもので、市街地には火災の痕跡がない場所はほとんどない」(10A P Baggs, Beryl Board, Philip Crummy, Claude Dove, Shirley Durgan, N R Goose, R B Pugh, Pamela Studd and C C Thornton, (1994).’Iron-Age and Roman Colchester ‘, in A History of the County of Essex: Volume 9, the Borough of Colchester, ed. Janet Cooper and C R Elrington (London, 1994), pp. 2-18. British History Online.’http://www.british-history.ac.uk/vch/essex/vol9/pp2-18)という。2014年の発掘調査では指輪、イヤリング、銀貨や宝飾品などの貴重品が邸宅の床下に埋められた箱の中に隠されているのが見つかり「フェンウィックの宝物(Fenwick Treasure)」と名付けられた。一緒に刀傷を受けて惨殺されたとみられる焼けた人骨やナツメヤシなどの食料品がちらばり、当時の殺戮と破壊の様が伺える発見となっている(11Philip Crummy,Adam Wightman and Nina Crummy,(2015). ‘The Fenwick Treasure: Colchester during the Boudiccan War of Independence‘. The Past.)

カムロドゥヌムの破壊と第九軍団壊滅の報を受けカトゥス・デキアヌスはガリアへ逃亡、属州支配体制は崩壊した。この頃、ウェールズでブリトン人による大規模反乱の報を受けた総督スエトニウス・パウリヌスは急ぎ属州へ引き返し、ロンディニウムに入ったが、現状の兵力では反乱軍の勢いは止められないと判断し、ロンディニウムを放棄して軍の集結と再編に注力する。この放棄の際、戦える成人男性は軍に組み込まれたが非戦闘員の女性や子供、老人は見捨てられることとなり、続くブリトン人の襲撃でことごとく殺された。

反乱軍は戦勝の勢いに乗ってロンディニウム、ウェルラミウム(現在のセント・オールバンズ)を相次いで占領、ローマ人住民を殺戮し、都市の施設を破壊した。カムロドゥヌム、ロンディニウム、ウェルラミウム三都市合計で七万人の市民が犠牲になったという(12ポター(2011)49-50頁/タキトゥス『年代記』第十四巻33(國原吉之助訳(1981)202頁)。

「たしかにこのブリタンニアの蛮族は、捕虜や奴隷の売買など、戦争と結びついた他のいっさいの商取引に無関心であった。おまけに、どのみち仕返しをされる運命なら、それまでに復讐しておこうといった調子で、斬殺と絞首台、焼打ちと磔ばかりを急いだのである。」(タキトゥス『年代記』第十四巻33(13國原吉之助訳(1981)202頁)

ウォトリング(ワトリング)街道の戦い

タキトゥス「年代記」によれば、スエトニウス・パウリヌスはブリトン軍に対抗するため残存部隊の集結を命じたが、イスカ(現在のエクセター)に駐留していた第二軍団の軍団長ポエニウス・ポストゥムスは命令に反して軍団を動かさなかったため(タキトゥス『年代記』第十四巻37(14國原吉之助訳(1981)205頁))、第二軍団を除く第十四軍団と第二十軍団の予備兵と地元の守備兵たちを中心に約一万名の軍を編成した(タキトゥス『年代記』第十四巻34(15國原吉之助訳(1981)203頁))。後にローマ軍の勝利が報じられると第二軍団長ポエニウス・ポストゥムスは自害したという(タキトゥス『年代記』第十四巻37(16國原吉之助訳(1981)205頁))。

タキトゥス「年代記」では、スエトニウス・パウリヌスは戦場として周囲を丘陵地に囲まれ背後に森、前方は開かれた場所を選び、中央に重装歩兵の戦列を厚く敷き、左右に軽装歩兵、両翼に騎兵を配置したというが(タキトゥス『年代記』第十四巻34(17國原吉之助訳(1981)203頁))、カッシウス・ディオ「ローマ史」によると、スエトニウス・パウリヌスは長大な列をなして進軍するブリトン軍に対して全面に渡って迎え撃つ布陣は不可能と考え、軍団を三つの師団に分けてそれぞれ防御を固めて容易に打ち破れないようにしたという(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻8(18Dio Cassius,”Historia Romana” 62.8))。

戦場がどこであったか記録に残されていないが、アングルシー島とロンディニウムとの中間地点、征服後に築かれたローマ街道の一つウォトリング(ワトリング)街道沿いであったとする説が通説となっており、「ウォトリング(ワトリング)街道の戦い」の名で呼ばれている。

タキトゥスによればブリトン軍は歩兵と騎兵が混合で隊列を組み、兵士たちは妻も荷車に乗せて同行させ、ボウディッカは娘たちを乗せた戦車を自ら御していたという(タキトゥス「年代記」第十四巻35(19國原吉之助訳(1981)203頁))。タキトゥスはブリトン軍の数について大軍としか書いていないが、カッシウス・ディオは23万人という数字を挙げている(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻8(20Dio Cassius,”Historia Romana” 62.8))。ただし、この数字が事実かどうかは不明である。戦いの前に両軍とも指揮官自ら演説して兵を鼓舞した。タキトゥスはボウディッカとスエトニウスの演説を、カッシウス・ディオはスエトニウスの演説のみを掲載している。

「ブリトン人は、昔からよく女の指揮の下に戦争をしてきた。しかしいまは、偉大な王家の子孫として、私の王家と富のために戦うのではない。人民の一人として、奪われた自由と、鞭でうたれた体と、凌辱された娘の貞節のため、復讐するのである。ローマ人の情欲は、もう私らの体はおろか、年寄の女や処女までも、一人のこらず辱めずにはおかないまでに烈しくなった。しかし神々は私らの正義の復讐を加護している。それが証拠に、敢えて戦いを挑んだローマの軍団兵は全滅した。生き残りは、陣営に隠れているか、退却の機会をねらっているか、どちらかだ。味方の莫大な兵の騒音と鬨にすら立ち向う気力もあるまい。われらの攻撃と武器に対してはなおさらのことだ。もし武装者の数を比較するなら、戦争の原因を考えるなら、この戦いにどうしても勝たねばならない。でなかったら死ぬべきである。これが一人の女の決心である。男らは生き残って奴隷となろうと、勝手である。」(タキトゥス「年代記」第十四巻35(21國原吉之助訳(1981)203-204頁))

ローマ軍は狭隘な地形にこもって守りを固め、ブリトン軍の投槍攻撃を凌ぐと楔形陣形を取って中央突破を図り、支援する騎兵も槍を構えて突撃を敢行してブリトン軍に多大な損害を与えた。数的優位を保ちながら戦況不利となるとブリトン軍は総崩れとなり、ローマ軍によって逃げ道を塞がれて包囲殲滅される。戦士たちだけでなく女性や家畜に至るまで容赦ない殺戮が展開され、ブリトン軍の戦死者は八万人に上ったという。

敗北したボウディッカは、タキトゥスによれば毒を飲んで自害したといい(タキトゥス『年代記』第十四巻37(22國原吉之助訳(1981)205頁))、カッシウス・ディオによれば戦場から落ち延びて再起を図る準備中に病死したという(カッシウス・ディオ「ローマ史」第六十二巻12(23Dio Cassius,”Historia Romana” 62.12))。ボウディッカの死によって指導者を失ったブリトン軍は散り散りとなり反乱は終結した。

死後

ボウディッカ死後、イケニ族の領土は属州へ併合された。スエトニウス・パウリヌスは軍のさらなる増強を図ってブリトン人に対する懲罰的な攻撃を企図していたが、これを掣肘したのが前任のカトゥス・デキアヌスに代わってプロクラトルに就任したガイウス・ユリウス・クラッシキアヌスである。クラッシキアヌスはスエトニウスがブリトン人にさらなる報復攻撃を加えることで属州全土が荒廃するのを防ぐためネロ帝へ働きかけ、スエトニウス・パウリヌスは総督職を解任された。

スエトニウス・パウリヌス退任後に属州総督となったプブリウス・ペトロニウス・トゥルピリアヌス(在任61-63年)は「前任者と比べると穏やかな性格で、敵の犯していた罪とは関係がないので、それだけに改心した者らに対し寛大な態度を取るだろうと考えられ」(タキトゥス「アグリコラ」16章(24タキトゥス/國原吉之助訳(1996)『ゲルマニア アグリコラ』筑摩書房、163頁))ていたことが登用理由でそれによく応えて混乱は鎮められた。続くマルクス・トレベッリウス・マクシムス(在任63-69年)も「親しみやすい政治をおこなって、属州を掌握した。」(タキトゥス「アグリコラ」16章(25國原吉之助訳(1996)163頁))この二代の間は主だった戦闘は起こらず、ブリトン人に対して宥和政策がとられ、あわせて破壊された諸都市・施設の再建が進められた。

受容と再評価

ローマ時代のタキトゥス「アグリコラ」、同「年代記」とカッシウス・ディオ「ローマ史」の三文献以外にボウディッカについて書かれた同時代史料は残っていない。これらに続くのは六世紀頃の聖職者ギルダスによる「ブリタニアの破壊と征服について」で、以後はルネサンス時代にこれらの文献が再発見されてからのこととなる。

ボウディッカを始めて紹介したのはギルダスから約千年後の1534年にイタリア出身でイングランドへ移住した聖職者ポリュドール・ヴァージルが著した「アングリカ・ヒストリア(Anglica Historia)」である。続いて、ウィリアム・シェイクスピアの著作群の素材として名高いラファエル・ホリンシェッドの「ホリンシェッド年代記」(1577年)や、好古家・歴史家のウィリアム・キャムデン「ブリタンニア」(1607年)でも紹介され、VoadiciaあるいはBoadiciaの名前で知られるようになったが、古典史料で描かれる残虐な姿は好意的なイメージで捉えられることはなかった。その後ジョン・フレッチャー、エドマンド・スペンサー、ウィリアム・クーパー、アルフレッド・テニスンなど高名な作家によっていくつかの文学作品で題材として取り上げられたのを経て、十九世紀後半、ヴィクトリア女王時代に大いに注目を集めることとなる。

ボウディッカの名前はケルト諸語/ブリトン語で「勝利」を意味する語に由来しており、これが時の女王ヴィクトリアと同じ意味であるとして注目された。虐げられたブリトン人を率いてローマ帝国の支配に挑戦する女王ボウディッカは、世界帝国となったブリテン帝国を導く偉大な女王ヴィクトリアに擬えられ、ブリテン帝国の帝国主義的拡大を支える象徴とされた(26南川高志(2015)117-118頁/Lawson, Stephanie (2013). “Nationalism and Biographical Transformation: the case of Boudicca“. Humanities Research. Sydney: Macquarie University. 19: 101–119.)。Lawson (2013)は「……こうしてボウディッカは反植民主義ナショナリズムの類型と現代ブリテン帝国の栄光を同時に表現する。両者は、明らかに矛盾や時代錯誤を恐れることなく、ブリテン国家の壮大な性格を表すものとして讃えられている。」(27“Thus Boudicca represents, at one and the same time, a form of anti-colonial nationalism and the glories of contemporary imperial Britain. Both are celebrated, evidently without fear of contradiction or anachronism, as representing the magnificent character of the British nation. “(Lawson (2013). p.114.))と指摘している。

「ボアディケアと娘たち(Boadicea and Her Daughters)」(トマス・ソーンクロフト作、1902年)

Credit:Paul Walter, CC BY 2.0

1902年、著名な彫刻家トマス・ソーンクロフトが生前、模型としてを制作していたボウディッカの彫像「ボアディケアと娘たち(Boadicea and Her Daughters)」が改めてブロンズ製で完成しロンドンのテムズ川に架かるウェストミンスター橋のたもとに置かれた。二人の娘とともに勇ましく戦車に乗ったボウディッカ像はロンドンを代表する彫像となっている。

その後、二十世紀初頭になるとボウディッカはローマ帝国の軍人たちからひどい仕打ちを受けたエピソードを受けて女性参政権運動の象徴として採用され、参政権運動の抗議活動中に逮捕された女性は、自分の名前を”Boadicea”と名乗ったという(28Lawson (2013). p.115.)。その後も特に二十世紀前半にかけて女性の権利拡大運動を象徴するアイコンとして活用された。

参考文献

- 南川高志(2015)『海のかなたのローマ帝国 古代ローマとブリテン島 増補新版』岩波書店、世界歴史選書

- サルウェイ、ピーター(2011)『オックスフォード ブリテン諸島の歴史(1) ローマ帝国時代のブリテン島』慶應義塾大学出版会

- ロジャーズ、ナイジェル(2013)『ローマ帝国大図鑑』ガイアブックス

- タキトゥス/國原吉之助訳(1981)『年代記(下) ティベリウス帝からネロ帝へ』岩波書店、岩波文庫

- タキトゥス/國原吉之助訳(1996)『ゲルマニア アグリコラ』筑摩書房、ちくま学芸文庫

- Dio Cassius, Historia Romana.LacusCurtius.

- Iceni Celtic Tribe. ROMAN BRITAIN.

- Lawson, Stephanie (2013). “Nationalism and Biographical Transformation: the case of Boudicca“. Humanities Research. Sydney: Macquarie University. 19: 101–119.

- James Grout.”Boudica (Boudicca)“.Encyclopaedia Romana.

- “Boudica“.Department of Classics and Ancient History, Humanities Building, University of Warwick.