ウィリアム1世(William I、1028年頃生-1087年9月9日没)はウィリアム征服王(William the Conqueror)の異名でも知られる十一世紀のイングランド王(在位1066年12月25日-1087年9月9日)、ノルマンディー公(ギヨーム2世、在位1035年-1087年9月9日)。北フランスの有力諸侯ノルマンディー公ロベール1世(在位1027-35)の庶子で、ノルマンディー公としてはギヨーム庶子公(フランス語:Guillaume le Bâtard)の異名でも知られる。公位継承を巡る内乱を鎮め、フランス王やアンジュー伯ら周辺諸国との戦いでも優位を確立して、1066年、イングランド王位継承権を主張してイングランドへ侵攻、ヘースティングズの戦いで勝利しイングランド王に即位した。ノルマン・コンクエストの名で知られる征服活動を進めた結果、英仏海峡を挟んでイングランド王国とノルマンディー公国が統合され(アングロ・ノルマン王国)、イングランドの支配層がアングロ・サクソン人からノルマン人へ交代し、イングランドにおける封建制度発展の基礎が築かれた。また、ロンドン塔など多数の城の建設、御猟林法の制定、ドゥームズデイ・ブックの編纂など様々な政策が実行された。ウィリアム1世によるノルマン・コンクエストの影響は中世のイングランド王国の政治・文化・社会・言語など多岐にわたり、以後の英仏関係を規定する画期となった。

「ウィリアム1世の肖像画」(作者不明、1597-1618年の間)

Credit: National Portrait Gallery, Public domain, via Wikimedia Commons

ノルマンディー公時代

ノルマンディー公ギヨーム2世、後のイングランド王ウィリアム1世は1028年頃、ファレーズ城でノルマンディー公ロベール1世(在位1027-35)とファレーズ市の富裕な製革職人の娘だった愛妾アルレッタ(またはエルレーヴ)の間に生まれた庶子である。父ロベール1世は正妻を持たなかったため、ギヨームは庶子だが唯一の男子であった。他に姉アデライードがいる。母アルレッタは後にエルラン・ド・コンテヴィル子爵と結婚し、ギヨームの異父弟となるモルタン伯ロベールとバイユー司教オドの二人の男子を産んだ。

1035年、父ロベールはエルサレム巡礼に出て巡礼先で亡くなり、庶子ギヨームが七歳で公位についた。幼い新公に対し有力貴族らが反乱を起こし、これにフランス王、アンジュー伯ら周辺諸侯が介入、長期に渡って戦闘状態となる。治世初期は後見人の多くを戦いで失うなど苦戦したがフランス王アンリ1世の支援を受けて踏みとどまり、1047年、ヴァル・エス・デュヌの戦いで反乱を鎮圧した。1053年、フランドル伯ボードゥアン5世の娘マティルダと結婚、フランドル伯との同盟関係を確立した。一方、フランドル伯とノルマンディー公の同盟に脅威を覚えたフランス王アンリ1世はアンジュー伯ジョフロワ2世と結んでギヨームと対立するが、1054年のモートマの戦い、1057年のヴァラヴィルの戦いでノルマンディー軍がフランス=アンジュー同盟軍を撃破し、ノルマンディー公国の支配は固まった(1朝治啓三,渡辺節夫,加藤玄(2012)『中世英仏関係史 1066-1500:ノルマン征服から百年戦争終結まで』創元社、14頁)。

1060年、フランス王アンリ1世、アンジュー伯ジョフロワ2世が相次いで亡くなり、フランス王位は八歳の幼君フィリップ1世が継ぎ、摂政として義父のフランドル伯ボードゥアン5世が補佐することとなって融和ムードが高まり、一方アンジュー伯家は後継を巡って内紛となり大きく勢力を減退させた。1063年、アンジュー伯との境界にあったメーヌ伯領を獲得してアンジュー伯の脅威を取り去り、さらに1064年、ノルマンディー公領の背後を脅かしつつあったブルターニュ公国へ遠征、ブルターニュ公コナン2世を下して影響下に置いた。

イングランド侵攻から即位まで

イングランド王位継承問題

1066年1月5日、エドワード証聖王が亡くなった。子供の無かったエドワード証聖王の後継候補としては重臣で王妃エディスの兄弟ハロルド・ゴドウィンソン、エドワード証聖王の異母兄エドムンド剛勇王の孫エドガー・アシリング、ノルウェー王ハーラル3世、ノルマンディー公ギヨーム2世の四人がいた。当時十代前半だったエドガー・アシリングは若すぎるとして退けられ、イングランドで開かれた賢人会(ウィタン)によってハロルド・ゴドウィンソンがイングランド王に推され、翌6日、ハロルド2世として即位したことで、王位継承を巡る戦いが勃発する。

イングランド王・デンマーク王・ノルウェー王を兼ねたクヌート大王死後の後継者争いの過程で、1039年頃、クヌートの子ハーザクヌート(2英語”Harthacnut”,デンマーク語”Hardeknud”ハーデクヌーズ)とノルウェー王マグヌス1世の間で勃発した争いの和平条約としてどちらかが直接の相続人なしに亡くなった場合、もう一方が王国を継承することに同意する取り決めがなされた(3Simkin,John.(1997).The Battle of Stamford Bridge,Spartacus Educational./十三世紀の「ヘイムスクリングラ」の「マグヌス善良王のサガ」によれば「ふたりが生きている限り、兄弟のよしみを誓い、両者間で和睦をむすんだ。そしてもしも一方が子を残さずに死んだ場合は、生き残った方が他方の土地と人々を受け継ぐことにした」(スノッリ・ストゥルルソン/谷口幸男 訳(2010)『ヘイムスクリングラ−北欧王朝史(三)』プレスポート・北欧文化通信社、351頁))。この取り決めは無視されてハーザクヌート死後エドワード証聖王が即位するが、マグヌス1世はこれに異を唱えていた。マグヌス1世の後を継いだハーラル3世はエドワード証聖王死後、この約定を受け継いだとして王位継承権を主張した。

1070年頃、ウィリアム1世の命で書かれたギヨーム・ド・ジュミエージュ著「ノルマン人諸公の事績録」やウィリアム1世に仕えた司祭ギヨーム・ド・ポワティエが1070年以降に書いた「ノルマン人の公ウィリアムの事績録」など、複数のノルマンディー側史料では生前エドワード証聖王がギヨーム2世をイングランド王位の継承者とする約束をして(4鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社、20-22頁)ハロルド・ゴドウィンソンもノルマンディー公への臣従を承諾していたと主張している(5鶴島博和(2015)46-47頁)。これらの著作はウィリアム1世の征服を正当化する傾向が強いため事実か否かは定かではないが、エドワード証聖王が約束したならばハロルド・ゴドウィンソンがノルマンディーを訪れた1064年の直前頃か、ウェセックス伯ゴドウィンの一門がエドワード証聖王と対立した期間中で「アングロ・サクソン年代記」にノルマンディー公ギヨーム2世が大軍を率いてイングランドを訪れたという記述がある1052年の可能性がある(6大沢一雄(2012)『アングロ・サクソン年代記』朝日出版社、205頁/Battle of Hastings,Britannica.)。

開戦準備

エドワード証聖王の死とハロルド2世の即位はすぐに周辺諸国の知るところとなり、ノルマンディー公ギヨーム2世から使者が送られハロルド即位に対する非難が伝えられる(7鶴島博和(2015)93頁)。使者は1064年にハロルドとノルマンディー公の間で約束されたハロルドの妹と公との婚姻(81120年頃に書かれたエアドマ「イングランドにおける新しい歴史」の記述に基づいているが、後述の通り別の史料ではウィリアムの娘とハロルド2世との婚約が存在していたとも言われている)の履行と王位継承の約束を破ったことを非難、ハロルドは妹は死んだため約束は履行出来ないなど使者の言を退けた。その後再度ギヨーム2世は使者を送って軍事行動の可能性をちらつかせたが交渉は決裂する。

ギヨーム2世は大義名分のためローマ教皇アレクサンデル2世にハロルド2世の不当性を訴えてイングランド遠征を認めてもらうと、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世やデンマーク王スヴェン2世エストリズセンらと和平条約を結ぶなど積極的に外交を進めて後顧の憂いを断ちつつ遠征準備に着手した。対するハロルド2世もノルマンディーに多数の密偵を送って情勢を探らせ(9鶴島博和(2015)95頁)、ドーヴァー城を増強しイングランド南部に兵力を集めるなど、ノルマンディー公国との開戦に向けた準備が進められている。ハロルド2世が「今までこの国のいかなる王も集めたことがないような海陸の大部隊を集めた」(10大沢一雄(2012)220頁)と「アングロ・サクソン年代記」は書き記す。

ノルマンディー公ギヨーム2世は有力諸侯を集めて遠征計画の同意を得ると諸侯に兵員や船舶の提供を求め、これをリスト化している。リストには16人の聖俗貴族から騎士280人、船舶数776隻が記録されているが、あくまでも賦課された数であって実数はこれより少なかったとみられる。「作戦の効率上、渡航に使用されたすべての船は一定の基準に従って新しくつくられたもの」(11鶴島博和(2015)103頁)であったとするのが主流だが、既存の船も多く使われたともみられ、3月または4月頃からノルマンディー公国内の複数の港で造船が開始され、全軍が集結する9月初旬まで約半年かかっている。公妃マティルダからはギヨームの旗艦としてモーラ(Mora)という名の船が贈られた。

前哨戦とイングランド上陸

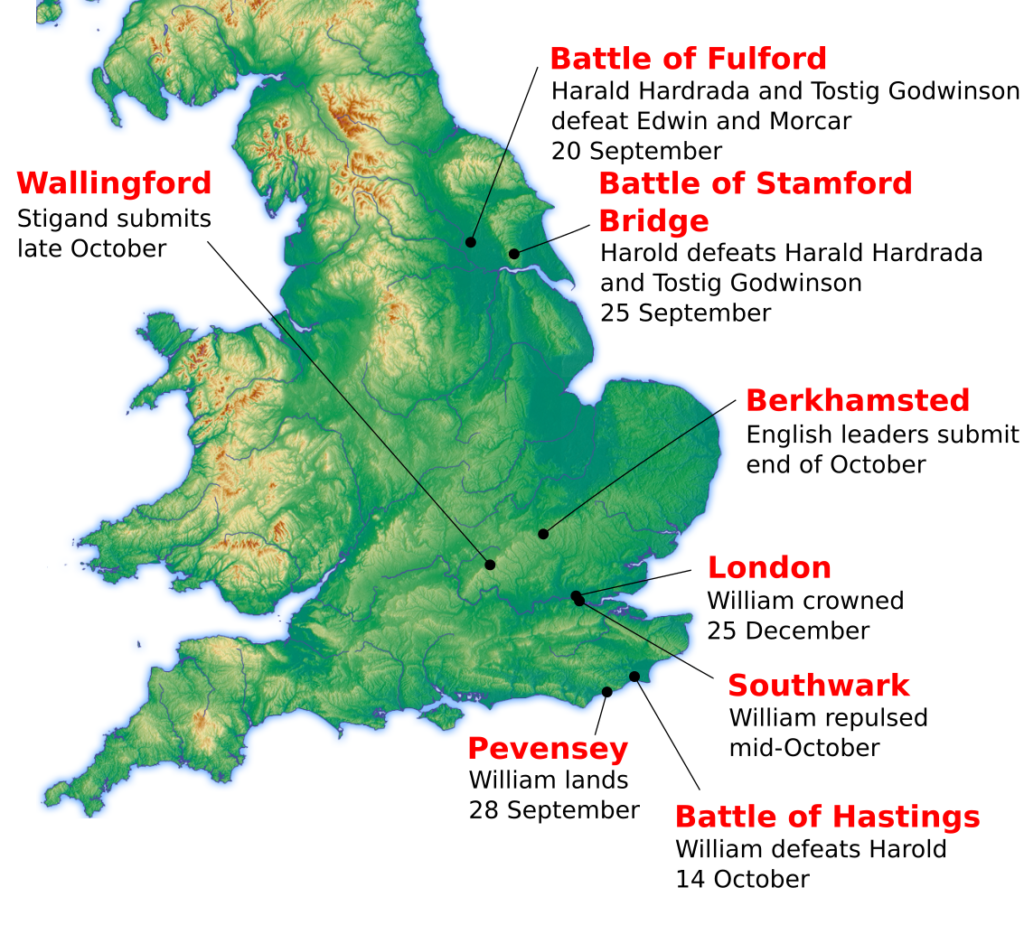

「ノルマン・コンクェスト1066年の地図」

Credit:Amitchell125 at English Wikipedia, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

1066年4月24日頃、ハレー彗星があらわれ人々は異変の前兆と語り合ったという(12大沢一雄(2012)220頁)。その直後、前年失政でノーサンブリア伯を解任・追放されていたハロルド2世の弟トスティグ・ゴドウィンソンが襲撃してくるが、マーシア伯エドウィンに撃退され、スコットランドへ逃れた。1066年9月初旬、スコットランドでトスティグ・ゴドウィンソンはノルウェー王ハーラル3世に臣従した。ハーラル=トスティグ連合軍は9月20日、マーシア伯エドウィンとノーサンブリア伯モーカー率いるイングランド軍に勝利した(フルフォードの戦い)。9月24日、ヨーク市に入ったハーラル3世とトスティグは同市から人質と食糧を提供させた上で、ヨーク市民を自軍に編成してイングランド征服に従事させる旨の講和条約を結び、早々とヨークを出て南下を開始、人質が集められると約束されたスタンフォード・ブリッジへと進んでいった。

1066年9月8日、なかなか攻めてこないノルマンディー軍に対する長期の臨戦態勢を維持出来なくなり、ハロルド2世は一旦軍を解散する。このようなタイミングで北から侵攻してきたのがハーラル3世で、この対応のためハロルド2世は集められるだけの軍を集めて北へ向かっていた。ハロルド2世がいつノルウェー軍の侵攻を知ったかは不明だが、ハーラル=トスティグ連合軍がヨークを出た9月24日には、ロンドンにいたはずのハロルド2世率いるイングランド軍主力がおよそ300キロメートル以上離れたヨークの南16キロメートル付近のタドカスターに到着しており、非常に短期間に軍勢を移動させていた。9月25日、人質引き渡しの場所であるダヴェント川に架かるスタンフォード橋の付近で逗留していたハーラル=トスティグ連合軍を、ハロルド2世率いるイングランド軍が急襲する。ノルウェー王ハーラル3世とトスティグ・ゴドウィンソンの両指揮官が戦死し、300隻を数えたノルウェー軍はわずか24隻にまで減らされて撤退、機動力に優れたイングランド軍の圧勝で終わった(スタンフォード・ブリッジの戦い)。

一方、ノルマンディー公国ではハロルド2世が軍を解散させたとの報告を受け、9月12日、ギヨーム2世は現在のフランス北東部ソンム県のソンム川河口にあった港町サン・ヴァレリー・シュル・ソンムに準備を整えた全軍を集結させる。軍勢の数には諸説あるが7000名程度と推測されている。9月27日または28日、船団が少なからず被害を受けた嵐がやみ、西風から英仏海峡を渡るのに最適な南風が吹き始めたときを見計らってギヨーム2世は全軍に出港を命じた。

翌28日または29日(13「アングロ・サクソン年代記」の写本によって9月28日とするものと29日とするものがある(鶴島博和(2015)121頁/大沢一雄(2012)223頁))、英仏海峡に面したイースト・サセックス州の港町ペヴェンジーに上陸したノルマンディー軍は運搬してきた木材を使ってローマ時代の要塞跡を利用して橋頭堡を築き船の守りを固めると、10月1日ごろ、要衝となるヘースティングズへと主力を進め、防衛拠点のヘースティングズ城の築城を開始、周辺地域を占領して陣地を構築した。

ヘースティングズの戦い

10月6日頃、ヘースティングズ城でスタンフォード・ブリッジの戦いにおけるハロルド2世大勝の報が届く。報告してきたのはエドワード証聖王に仕えていた在地のノルマン人ロバート・フィッツ・ワイマークという人物で、彼は勢いに乗るハロルド2世軍との決戦を避け籠城を進言するが、ノルマンディー公は「余は、堀や壁に守られて籠っているつもりはない。可及的速やかにハロルドと一戦を交えん」(14鶴島博和(2015)138頁(ギヨーム・ド・ポワティエ「ノルマン人の公ウィリアムの事績録」より))とこの進言を退けたという。同日、ロンドンに帰還したハロルド2世はギヨーム2世へ使者を送り自身の王位の正統性を訴えるとともに、金銭など対価を与える譲歩をして撤退を求めた。これに対してギヨームもまた、自身の王位継承の正統性を唱え、雌雄を決することを望む返答を送る。「私は彼のスターリング(銀貨)ではなく、誓約したように、エドワードが私に与えたこの国を取りに来たのだ」(15鶴島博和(2015)141頁(ウェイス「ロロの物語」より))。

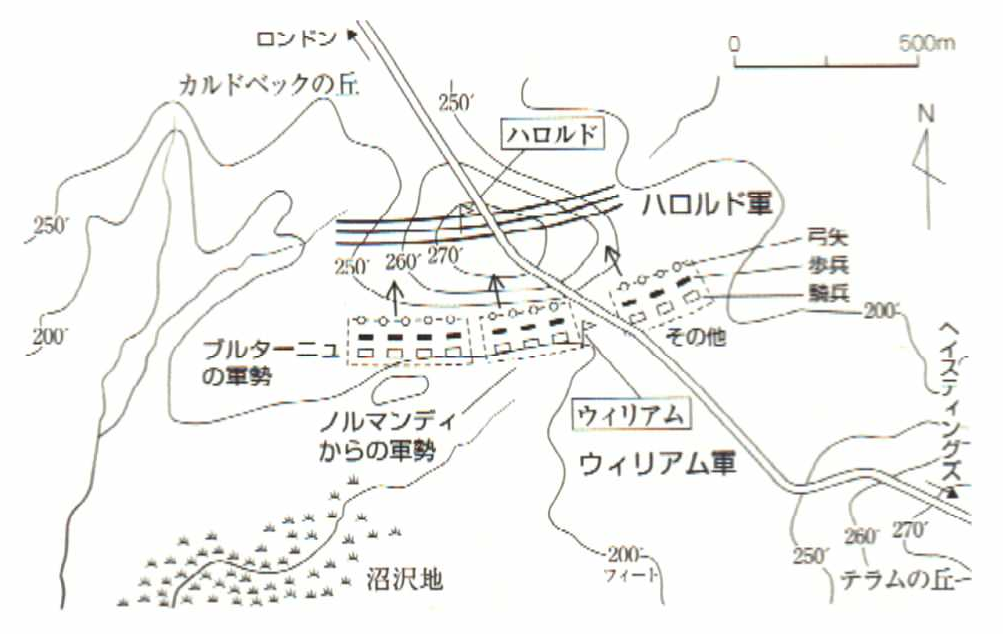

両軍ともヘースティングズへ主力を進め、10月13日、ハロルド2世率いるイングランド軍はヘースティングズからほど近いカルドベックの丘の稜線に布陣、対するギヨーム2世率いるノルマンディー軍はカルドベックの丘の南、テラムの丘に布陣した。イングランド軍は両翼をフェルドと呼ばれる民兵が、中央を王の親衛隊であったハスカールと呼ばれる護衛部隊が構成し、丘の稜線に沿って重装歩兵による五列の密集戦列を組み、盾をお互いに組み合わせて壁を作りその隙間から槍を突き出す「盾の壁」と呼ばれる堅固な防御陣形を敷いている。総指揮官ハロルド2世の下、弟イースト・アングリア伯ギリスと同じく弟のケント伯レオフワインの二人が副将を務める。ケント地方からの志願兵は王から高い信頼を寄せられて第一陣を務めた。ノルマンディー軍は中央をギヨーム2世率いる親衛隊とノルマン人部隊から構成される本隊、左翼をブルターニュ軍、右翼には留守を守る重臣ロジェ・ド・ボーモンの子ロベール・ド・ボーモンが率いるフランドルやブーローニュなど多様な出身地からなる騎兵混成部隊の三部隊に分け、最前列がクロスボウで武装した歩兵、二列目が重装歩兵、三列目が騎兵という布陣で、丘上に陣取るイングランド軍の前面に展開した。両軍とも5000~7000名前後、歩兵中心のイングランド軍に対して騎兵中心のノルマンディー軍という特徴があった。

「ヘースティングズの戦い布陣図」

鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社、156頁より

10月14日朝9時頃、ノルマンディー軍の攻勢によってヘースティングズの戦いは始まった。序盤は地の利を生かしたイングランド軍が優勢となり、ノルマンディ軍は不利な地形とイングランド軍の堅い守りに阻まれて攻めあぐねることになった。戦線が膠着するなか、ノルマンディー軍にギヨーム2世戦死の噂が駆け巡り、動揺が走る。ギヨーム2世はすかさず兜を投げ捨てて馬を走らせ、自らの健在をアピールして戦線の崩壊を防いだ。

「見よ!私は生きている。神のご加護でわれらは勝利に向かっている。何を血迷って逃亡しようとするのか。逃げ道でもあると思うてか。追って殺そうとする者は、おまえたちを牛のように屠殺できるであろう。おまえたちは、勝利と不滅の名声を捨てようとしている。そして破滅と消えることのない恥辱に落ちようとしている。逃げれば死が待っているだけだ」(16鶴島(2015年)175頁(ギヨーム・ド・ポワティエ「ノルマン人の公ウィリアムの事績録」より))

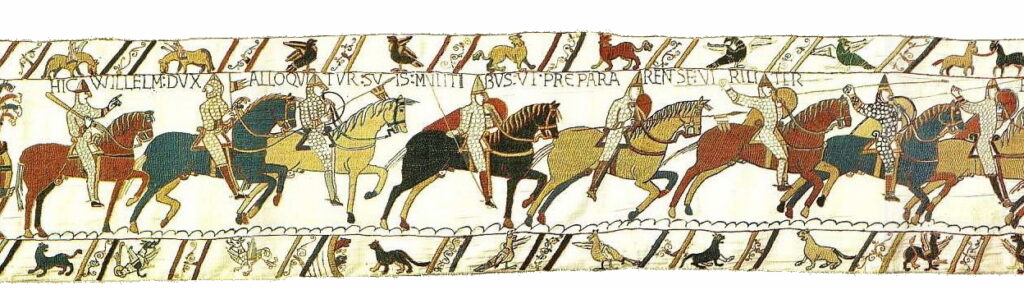

戦況はノルマンディー軍が不利な情勢で推移したが、午後、ギヨーム2世は逃亡を装っての後退を指示し、二度に渡り偽装撤退からのイングランド軍の追撃を反転迎撃して殲滅する作戦を成功させ、堅守でノルマンディー軍を退け続けたイングランド軍の戦線が一気に崩れた。さらにギヨーム2世は弓兵に高く矢を上に放つよう指示し、頭上からの矢の雨にイングランド軍が次々と倒れる。さらにその矢の一本がハロルド2世の右目に刺さった。王はその矢を自ら引き抜き、痛みをこらえて指揮を執り続ける不屈ぶりを見せつけ、その王の雄姿に鼓舞されるように、まだイングランド軍はケントとエセックスの精鋭を中心に激しく抵抗、攻勢にでるノルマン軍を再度押し返す。これに対してギヨーム2世自ら千名の精鋭で密集隊列を組み激しい攻勢に出て、この乱戦の中でハロルド2世が戦死、戦いは終結した。この戦いはのちに「バイユーのタペストリー」に描かれている。

戦後、マーシア伯エドウィン、ノーサンブリア伯モーカー、ヨーク大司教エルドレッド、カンタベリー大司教スティガンドらイングランドの聖俗諸侯はエドガー・アシリングを新王に推戴してノルマンディー軍に抵抗したが、反抗はそれ以上波及せず、12月、彼らが拠点としていたハートフォードシャー州バーカムステッドでノルマンディー軍に降伏した。12月25日、ノルマンディー公ギヨーム2世はロンドンのウェストミンスター寺院において、ヨーク大司教エルドレッドの手で王冠を被せられイングランド王に即位した(ウィリアム1世)。これによって誕生したイングランドとノルマンディーの統合国家をアングロ・ノルマン王国と呼ぶ。

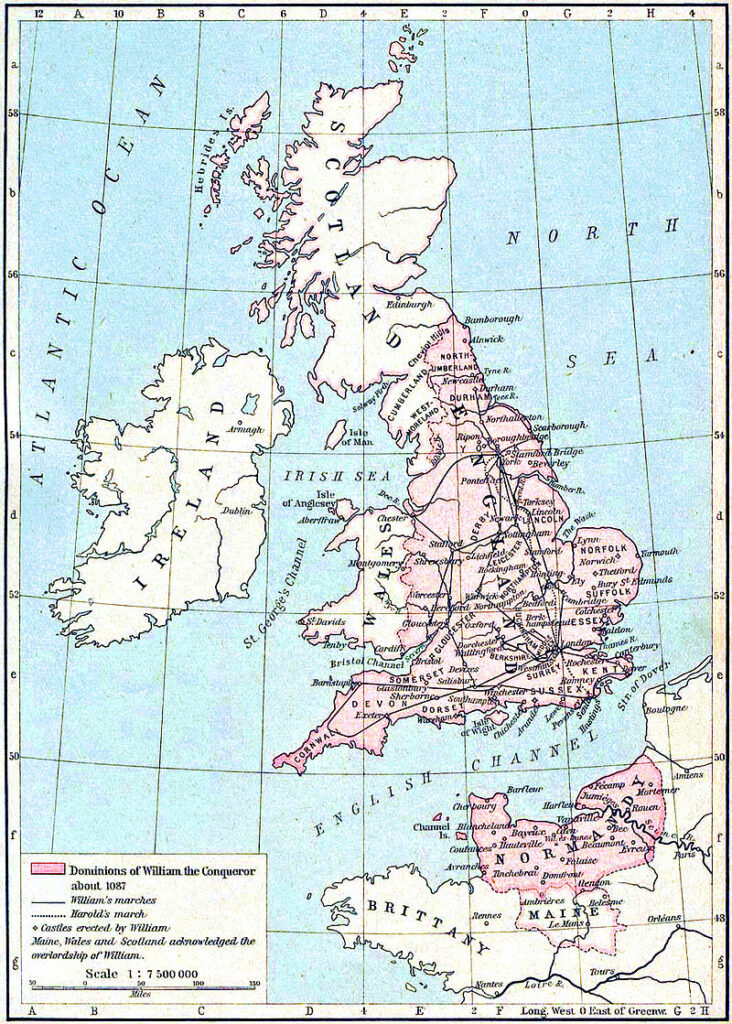

「アングロ・ノルマン王国(1087年頃)」

Credit: Historical Atlas by William R. Shepherd, Public domain, via Wikimedia Commons

イングランドの内乱と平定

1067-68年の諸反乱

1067年3月、ウィリアム1世はイングランドの統治をこの年新設されたヘレフォード伯に任じられた重臣ウィリアム・フィッツオズバーンと王の異父弟バイユー司教オドに任せてノルマンディー公国へ帰国する。このときエドガー・アシリング、マーシア伯エドウィン、ノーサンブリア伯モーカー、ハンティンドン伯ワルセオフ、ヨーク大司教エルドレッド、カンタベリー大司教スティガンドら旧体制の有力者たちを同行させた。

ウィリアム1世がイングランドを離れた後、イングランド各地で反乱が多発した。シュロップシャーの豪族(セイン)エアドリック・ザ・ワイルド(Eadric the Wild、野人エアドリック)がウェールズ地方のポウィス=グウィネズ王ブレジン・アプ・カンヴァン(Bleddyn ap Cynfyn、在位1063-75)と同盟を結んでヘレフォードで反乱を起こした。撃退されてウェールズに退くが抵抗を続けてたびたびイングランド西部に侵攻、1069年にはシュルーズベリー城を包囲し、同年、スタフォードの戦いでウィリアム1世に敗れその後は臣従した。

12月6日、ウィリアム1世はイングランドへ戻り、エアドリックの反乱に対処するとともに、1068年春になるとハロルド2世の母ギータ・トルケルスドッティルを擁する反乱軍がエクセターで蜂起したためウィリアム1世自ら軍を率いてエクセターへ向かい、18日間の包囲を経て降伏させる。こののちギータはフランスへ亡命した。さらにアイルランドへ亡命していたハロルド2世の遺児たちが船団を率いてブリストルを攻撃してきたがイングランド軍に撃退されている。1068年5月11日、ウィリアム1世の妻マティルダがイングランドへ赴きウェストミンスター寺院で王妃として戴冠、さらなる権威の確立に務めるとともに、各地に城を築いてイングランドの混乱平定に乗り出した。

1068年後半、エドガー・アシリングがノーサンブリア伯ゴスパトリックとともにノーサンブリアで蜂起した。ゴスパトリックはノーサンブリア地方の有力な領主の一族でウィリアム1世に多額の金銭を払ってモーカーに替わりノーサンブリア伯に叙されるなど表向き忠誠心を見せていた人物であった。時を同じくして元ノーサンブリア伯モーカー、マーシア伯エドウィンらもウェールズの支援を受けてマーシアで反乱を起こしたがどちらも程なくして鎮圧される。エドガー・アシリングと妹マーガレットらアシリングの一族はゴスパトリックとともにスコットランドへの亡命に成功、スコットランド王マルカム3世を頼った。エドガー・アシリングらはマルカム3世に援助を請い、マルカム3世と妹マーガレットとの結婚が条件として提示された。スコットランドの協力を得た彼らは再び捲土重来を期す。

「北イングランドの荒廃化(1069-70年)」

ウィリアム1世は叛いたゴスパトリックに変えてノルマン人のロベール・ド・コミーヌをノーサンブリア伯に任じ北方の統治を任せたが、1069年初頭、コミーヌはダラムで反乱に直面し九百人の兵士とともに殺害される。続いてエドガー・アシリング率いるノーサンブリア人の反乱軍がヨーク市を包囲したため、ウィリアム1世自ら大軍を率いてこれを撃破し、エドガー・アシリングはスコットランドへ撤退した。

エドガー・アシリングはデンマーク王スヴェン2世に支援を求め、1069年夏、スヴェン2世の王子三人らが指揮する240隻の船団を派遣してハンバー川からイングランド上陸に成功、エドガー・アシリング、ゴスパトリック、ハンティンドン伯ワルセオフら率いる反乱軍と合流してヨーク市を占領する。同時期、イングランド南西部では前述のエアドリック・ザ・ワイルドとウェールズの連合軍がシュルーズベリー城を包囲しており、スタフォードの戦いで彼らを撃破すると、12月、ウィリアム1世は「集められる限りの軍勢を率いて」(17大沢一雄(2012)230頁)北進する。越冬に適した地が無かったためハンバー川河口沖の船上に退いていたデンマーク軍に交渉を持ちかけて春に出発することを条件に大金と海岸略奪の許可を約束し、ノーサンブリア軍と離反させると、手薄となっているヨーク市を再奪還した。

1069年冬、ウィリアム1世は反乱軍の活動を断つため、後世「北イングランドの荒廃化(Harrying of the North)」(18“Harrying of the North”と呼ばれる戦乱の日本語訳は定訳が無いがここではハーヴェー附録の年表から「北イングランドの荒廃化」を採用した。なお日本語版wikipediaは「北部の蹂躙」という訳で立項されているが同訳の根拠となる文献等は不明。)と呼ばれることになる焦土戦術を実行した。ウィリアム1世はヨークシャー全土に部隊を分散派遣して農産物や集落の破壊と略奪を命じ全土を荒廃させた。十二世紀の歴史家オルデリク・ヴィターリスはこの作戦によって十万人以上が餓死したと書いており、被害規模については現在まで議論があるが、後にウィリアム1世が作成させた「ドゥームズデイ・ブック」でも1086年時点でヨークシャーの全所有地のほぼ3分の2が荒廃し8万頭の牛と15万人が失われていたことが記録されている(19Morris, Marc.(2019). Was William the Conqueror a war criminal? The brutal story of the Harrying of the North. HistoryExtra.)。1070年までにノーサンブリアでは旧アングロ・サクソン系貴族の土地の大部分が取り上げられてノルマンディー地方出身の有力者たちに再分配されて支配層の大幅な入れ替えが進められ、反乱の芽は完全に摘まれていった(20城戸毅「第六章 イングランド封建国家」(青山吉信編(1991)『イギリス史〈1〉先史~中世 (世界歴史大系)』山川出版社、212頁))。

全イングランドの平定

「ノルマン人と戦うヘリワード・ザ・ウェイク」

(Cassell’s illustrated history of England. London, Paris, New York : Cassell Petter & Galpin,1865.California Digital Library.)

Credit: John Cassell, Public domain, via Wikimedia Commons

ヘリワード・ザ・ウェイクは1070年頃から72年頃にかけてイーリー島を拠点にイングランド東部でノルマン人支配への抵抗運動を率いた人物だが、その伝承には誇張や創作が多く含まれているため情報源の正確性は評価し辛い人物である。伝承の多くは後にロビン・フッド伝説に大きな影響を与えた。「アングロ・サクソン年代記」の記録によれば、1070年のピーターバラ修道院の襲撃のあと、71年、モーカーらが合流してイーリーで激しく抵抗しウィリアム1世の討伐を受けた。モーカーらは捕らえられたがヘレワード・ザ・ウェイクは逃げ延びさらに抵抗したという。このとき、合流前にモーカーとともに蜂起したマーシア伯エドウィンは部下の裏切りで殺されている。また、捕らえられたモーカーは87年頃に亡くなるまで生涯を獄中で過ごすこととなる。

1072年、ウィリアム1世はエドガー・アシリングを保護するスコットランドへ遠征を実施した。この頃までにマルカム3世はエドガーの妹マーガレットを王妃として迎え、多くのアングロ・サクソン人亡命者を受け入れ宮廷のアングロ・サクソン化改革を実施して体制の強化に努めていた。イングランド軍とスコットランド軍はフォース湾を挟んで対峙したあと現在のパース・アンド・キンロス州アバネシーで王同士会談し、和睦した(アバネシー条約)。条件は詳しくわかっていないがマルカム3世がウィリアム1世に臣従し、王子ダンカンが人質としてイングランドに送られるかわりにカンブリアの支配権を認められるような内容であったとみられる。この結果、エドガー・アシリングはスコットランドに居られなくなりフランドルへ再亡命した(21Edgar The Aetheling.Britannica.)。

「伯爵たちの反乱(1075年)」

アングロ・サクソン人の反抗を鎮めて間もない1075年、「伯爵たちの反乱(Revolt of the Earls)」と呼ばれるノルマン人貴族たちの反乱が勃発した。反乱を起こしたのはイースト・アングリア伯ラルフ・ド・ガエルと第二代ヘレフォード伯ロジャー・デ・ブルトゥイユというウィリアム1世の信頼厚い二人のノルマン人貴族である。

1071年、ウィリアム1世の重臣ヘレフォード伯ウィリアム・フィッツオズバーンがフラドルで戦死した。信頼する重臣ゆえに任せていた広大な遺領をどうするか悩んだ王は彼の二人の息子ウィリアム・デ・ブルトゥイユとロジャー・デ・ブルトゥイユの二人に遺領を分割して相続させたが、ロジャーはこの相続に不満を持っていたとみられる(22Revolt, resistance and control in Norman England. BBC Bitesize.)。自身の権限を高める方法を模索していたロジャーは妹エマとイースト・アングリア伯ラルフ・ド・ガエルが結婚したがっていることに目をつけ、この婚姻を推進した。

ウィリアム1世はラルフ・ド・ガエルとエマの結婚の結果誕生する大勢力を恐れ結婚を認めなかったが、1075年、ラルフとエマは許可なく結婚してしまう。結婚式にはウィリアム1世に不満を持つ諸侯が多く招かれており、ラルフとロジャーは彼らを仲間に引き入れ、デンマーク王スヴェン2世からの介入の約束も取り付けて反乱を起こしたが、反乱計画に加担していたノーサンブリア伯ワルセオフが彼らを裏切って反乱計画をカンタベリー大司教ランフランクに知らせたため、計画はウィリアム1世に筒抜けとなり、反乱軍は合流前に王に忠実な諸侯たちによって各個撃破され失敗に終わった。

ラルフ・ド・ガエルとエマ夫妻はブルターニュ公国へ亡命して引き続き抵抗を続けるが、ロジャーとワルセオフは爵位と領土を没収され、1076年5月31日にアングロ・サクソン人だったワルセオフは処刑、ロジャーはウィリアム1世崩御時の恩赦で釈放される1087年まで投獄された。

大陸情勢と親子対立

大陸での諸問題

1070年、大陸におけるウィリアム1世の強力な同盟者となっていたフランドル伯ボードゥアン6世(在位1051-70年)が亡くなると伯位継承を巡る対立が起こった。ボードゥアン6世は16歳の長子アルヌール3世を後継者として弟ロベール・フリゾンに後見を託したが、ロベール・フリゾンは反旗を翻して対立、アルヌール3世の側にはフランス王フィリップ1世とウィリアム1世が味方し、1071年2月、ロベール・フリゾンが籠もるカッセル要塞をアルヌール3世と母リチルド率いるフランドル伯軍、フィリップ1世率いるフランス王国軍、ウィリアム・フィッツオズバーン率いるアングロ・ノルマン王国軍の連合軍が攻めるが戦いの中で連合軍はアルヌール3世とウィリアム・フィッツオズバーンが戦死、リチルドが捕らえられるという大損害を出した。一方、ロベール・フリゾンも捕らえられリチルドと捕虜交換が行われるが、この結果、ロベール・フリゾンのフランドル伯位継承が決まった(カッセルの戦い)。これによってフランドルとアングロ・ノルマン王国の関係は悪化、戦死したウィリアム・フィッツオズバーンの遺領相続が前述の諸侯反乱の引き金となる。

1063年に併合したメーヌ伯領は形式的にはウィリアム1世の長子ロベール・クルトゥーズをメーヌ伯としていたが、実権は王にあった。1069年頃からル・マン市でボーモン子爵ユベール2世が反乱を起こし、1070年にはノルマン人の支配から離脱、ミラノ辺境伯アルベルト・アッツォ2世・デステの子ユーグを招聘してメーヌ伯に立てアンジュー伯フルク4世の支援を受けて反乱は拡大していた。このため、1073年、ウィリアム1世自ら軍を率いて反乱を鎮圧するが、引き続き反乱の火種は残り続け支配の回復に至らなかった。

1076年、ブルターニュ公国に逃れたラルフ・ド・ガエルはウィリアム1世に忠実なブルターニュ公オエル2世と対立していたレンヌ伯ジョフロワ・グレノナ(Geoffroy Grenonat)の支援を受けドル城を占領したためブルターニュ公オエル2世はウィリアム1世に救援を求め、9月、ウィリアム1世は自ら軍を率いてドル城を包囲するが、フランス王フィリップ1世率いるフランス軍がラルフ軍の援軍として到着したためウィリアム1世は撤退し、ラルフ・ド・ガエルはブルターニュ公国の有力領主の一人として、地位を確立した。

親子対立

1077年末、長子ロベール・クルトゥーズがウィリアム1世と対立して側近の若い貴族たちとともに出奔、シャトーヌフの領主ユーグ1世の元に身を寄せレマラール城を拠点にして反乱を起こした。オルデリク・ヴィターリスはロベールの二人の弟ギヨーム(後のイングランド王ウィリアム2世)とアンリ(後のイングランド王ヘンリ1世)がふざけてロベールと仲間たちに水をかけて遊んでいたことをやめさせようとして口論となったのがきっかけだったと書いているが、それ以前からメーヌやノルマンディーなどにおける統治の権限を父王に求めて拒否されており、実権が与えられない不満が爆発したものとみられる。

1078年、ウィリアム1世はレマラール城を攻略、ロベールらはフランス王フィリップ1世を頼って落ち延びた。フィリップ1世はロベールらにジェルベロワ城を提供、新たにロベールの支持者も多く集まり再び反乱軍が組織された。1079年1月、ウィリアム1世は自ら軍を率いてジェルベロワ城を包囲したが、三週間ほどしてロベールは突然城から出撃、奇襲攻撃を敢行して、ロベールによってウィリアム1世が落馬するなどウィリアム1世軍は総崩れとなり包囲を解いて撤退を余儀なくされた。1080年4月12日、ロベール・クルトゥーズとウィリアム1世の間で和睦が成立し、ロベールは後継者としてノルマンディー公国を相続することが約束された。

1079年9月、イングランド王家の親子対立に乗じてスコットランド軍が南下してツイード川以南を寇掠して回り、これに触発されてノーサンブリアで住民蜂起が頻発、ノーサンブリア伯兼ダラム司教のウォルチャーが殺害されるなど不安定化した。ウィリアム1世はこの対応のためバイユー司教オドを派遣、さらに、1080年7月、和解したばかりのロベールに討伐を命じてノーサンブリアへ派遣し、オドとロベールは反乱に対処しマルカム3世と和平条約を結んで乱を鎮めた。

晩年と死

1080年代に入ると、ウィリアム1世は統治に精彩を欠くようになった。1082年、これまでイングランド統治の実務を担い忠義を尽くしてきた異母弟バイユー司教オドを突然逮捕するよう命じる。理由は不明だが、十二世紀の歴史家オルデリク・ヴィターリスはオドがローマ教皇になる野望を持っていたとか南イタリアへ遠征する計画を立てていたことなどが王の逆鱗に触れたという。1083年11月、ウィリアム1世を公私ともに支えていた王妃マティルダが亡くなり、愛妻家だったウィリアム1世には大きな衝撃となった。また、1083年、再びロベールがフランス王の支援を受けて反乱を起こし、母の死後宮廷を去って放浪の旅に出ている。

このような中で再びメーヌ伯領で反乱が再発する。以前の反乱の指導者ボーモン子爵ユベール2世は捲土重来を期して10年かけてサンテ=シュザンヌ城を築城、1083年または84年、再び反乱を起こした。ウィリアム1世は自ら軍を率いてサンテ=シュザンヌ城を囲み、大規模な包囲戦が繰り広げられるがウィリアム1世軍は終始苦戦が続いて結局陥落させることが出来ず、1086年、講和条約が結ばれメーヌ伯領は事実上独立した。

この包囲戦と並行して、イングランドではデンマーク軍来襲の可能性が高まっており、ウィリアム1世はたびたびイングランドを訪れていたとみられる。1085年のクリスマス、ウィリアム1世はグロスターで「ドゥームズデイ・ブック」の作成を命じている。1086年、デンマーク王クヌート4世が亡くなったことでデンマーク軍侵攻の可能性は無くなり、ウィリアム1世はイングランドからノルマンディーへ戻った。

1087年、対フランス戦略の一環でウィリアム1世はブルターニュ公アラン4世と娘のコンスタンスを結婚させ、ブルターニュ公国との結びつきを強化した。1087年7月、ウィリアム1世はフランス王領と接するヴェクサン地方へ侵攻、パリに近いマント=ラ=ジョリー市を占領する。このとき、ウィリアム1世は何らかの病気か負傷したとみられ、9月9日、ルーアンのサン・ジェルヴェ修道院で亡くなった。遺言により、ノルマンディー公国は長子ロベールへ、イングランド王国は次子ギヨーム(ウィリアム)へ、末子アンリ(ヘンリ)には金銭が与えられた。

政策

封建制度の萌芽

1070年代までに旧アングロ・サクソン系貴族の土地の大部分が取り上げられてノルマンディー地方出身の有力者たちに再分配された。1086年より作成が開始された「ドゥームズデイ・ブック」によれば、1086年時点でウィリアム1世の所領が全イングランドの17パーセント、司教や修道院長など聖職者の所領は合わせて26パーセント強で残りは俗人有力者たちとなるが、これらの中でも最も有力な二〇人の俗人と十二人の聖職者の中にアングロ・サクソン人は一人もおらず(23キング、エドマンド(2006)『中世のイギリス』慶應義塾大学出版会、6-7頁)、アングロ・サクソン人からノルマン人へ支配層の大幅な入れ替わりが起きた。この現象は「土地保有革命(Tenurial Revolution)」と呼ばれているが、土地保有革命の有無や変化については議論がある(24鶴島博和「訳註」(ハーヴェー、バーバラ(2012)『オックスフォード ブリテン諸島の歴史(4) 12・13世紀 1066年~1280年頃』慶應義塾大学出版会、350-351頁))。

このような支配層の入れ替わりにともない、後に封建制に発展する臣従礼による従士制と恩貸地の授与、知行地と軍役などの制度が導入された。征服以前からイングランドには役務の対価としての土地所有権が存在していたが、土地所有者層はノルマン人に限られ、騎士の務めによってその領地を保有することで土地の所有権と軍役の導入が制度として整えられた(25Norman Conquest. Britannica.)ことでイングランドで封建制度が本格的に発展することとなった。ノルマン・コンクエスト後のイングランドにおける封建制の発展について、二十世紀初め頃の学説は「ノルマン・コンクエスト」の結果すでに封建制が確立していたノルマンディー地方から移植されたと考えられていたが、近年はノルマンディー地方でも封建制は未発達でイングランドとノルマンディー地方双方で十二世紀頃にかけてゆっくりと発展していったとされている(26城戸毅(1991)210頁)/ハーヴェー(2012)352-353頁/塙浩(1979)「ノルマンディ公領の統治構造史(一〇三五年まで) 近来の研究成果を辿って」(『法制史研究 1979 29号』1-68頁)33-36頁)。

モット・アンド・ベイリー式城塞

征服の過程で生じた様々な反乱を鎮圧し抑止するために築城技術のフランスからの移転が進み、「モット・アンド・ベイリー式城塞」がイングランド全土に建てられた。「モット・アンド・ベイリー式城塞」は土・木製または石造の居館となる城塔を自然の丘陵地あるいは人工の盛り土(モット” Motte”)の上に築き、その周囲に木製の防御壁で囲まれた城庭(ベイリー” Bailey”)を持つ。「ロンドン塔」など一部の例を除いて、当時はほとんどが木造の簡易的な城だが、迅速な築城が可能なため、早期にイングランド全土に築かれて防衛と地域統治の拠点としてノルマン人による征服と支配体制の確立のため非常に有効に機能し、征服の過程で構築された城塞網の存在は封建制度の進展に大きな影響を及ぼした。

1066年に上陸してすぐ築城したイングランド侵攻の橋頭堡となったヘースティングズ城、1080年代に完成し現在までロンドンのシンボルとなっているロンドン塔のホワイト・タワー、現在の英国王室の宮殿となっているウィンザー城、建設当時ヨーロッパ最大の天守(キープ)を持ったコルチェスター城などがウィリアム1世が築かせた代表的なモット・アンド・ベイリー式城塞として知られる。

行政組織と法

エドワード証聖王時代までにイングランド王国では文書作成を担当する尚書部(chancery)や治安維持の責任を負う治安官(constable)、財務文書などを管理する王の宝物庫(treasury)の役人が置かれるなど統治機能の専門化が始まっていた。また地方領主は郡(ハンドレッド)集会などに対して裁判管轄権を行使しており裁判制度の制度化も進んでいた。ウィリアム1世の征服後、このような発展していたイングランドの儀礼や文書行政、司法制度はそのまま継承されつつ、フランスの制度も導入されることになった。王の家政組織は宮内卿(senescallus)、主馬頭(Constablarius)、近衛大将(marescallus)、侍従(camerarius)、造酒正(pincerna)、尚書(cancellarius)などフランク風の役職が導入された(27]城戸毅(1991)213頁)。公文書は征服以前は古英語とラテン語が用いられていたが、征服後はラテン語のみとなりイングランドでは古英語にかわり北フランスの言語(ノルマン・フレンチ)が主要言語となった。

法制度はイングランドの慣習法が引き続き運用されたが「御猟林法」など新たな法律も施行された。「御猟林法」はイングランドを征服したウィリアム1世が国内の森林や狩猟地を王家の直轄地「御猟林(Royal Forest)」(28“Royal Forest”の訳語としては御料林と御猟林があり論文や研究書でも記述が分かれるが、この記事では特に狩猟場としての役割を鑑み、また日本の明治憲法下の皇室財産を指す御料林と区別して御猟林を選択した)として定め、御猟林指定地域での狩猟と樹木の伐採を禁じ、身体刑を含む厳罰を科した法律のことである。ヘンリ1世によって法制化され、1217年、マグナ・カルタの調印に伴い「御猟林憲章(Forest Law)」という独立した憲章として公布された。以後、1971年に廃止されるまで754年間、英国史上最も長く効力を発揮した法律となり、英国の文化や社会に多大な影響を与え続けた。

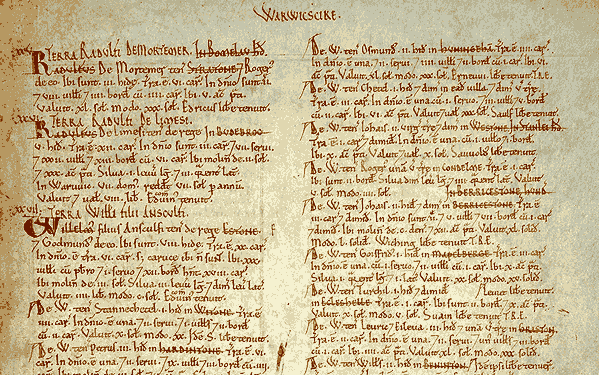

ドゥームズデイ・ブックの作成

ドゥームズデイ・ブック(Domesday Book)とは、イングランド王ウィリアム1世(在位1066-87)の命によって1086年から行われたイングランドの土地調査(ドゥームズデイ調査(Doomsday Survey))に基づく、グレート・ドゥームズデイ・ブック(Great Domesday Book)とリトル・ドゥームズデイ・ブック(Little Domesday Book)の二冊組の調査記録である。ウィリアム1世死後、十一世紀末までにまとめられた(29鶴島博和(2012)349頁))。1066年の征服時と調査時の土地保有の推移や資源の状況などが詳細に記録され、十一世紀のイングランド社会を知る重要な史料となっている。また、作成された目的については資産を確認する租税台帳とする説や所領の確認をする土地台帳とする説など諸説あり現在も議論が続いている(30鶴島博和(2012)350頁)。

ドゥームズデイ・ブックの記録からイングランド北部に関する情報が少ない点でノルマン王権がイングランド南部を基盤としていたこと(31デイヴィッド・ベイツ「一一六〇年頃までの王権、統治、そして政治生活」(ハーヴェー(2012)101頁))、土地保有者の入れ替わりから従来のアングロ・サクソン系貴族にかわってノルマン征服以後にイングランドに来たノルマン系貴族へと土地保有者が大きく入れ替わる「土地保有革命(tenurial revolution)」があったこと(32鶴島博和(2012)350頁)、一方で土地保有の継続性も認められ多様性があること(33鶴島博和(2012)351頁)などがわかっている。

ウィリアム1世の教会政策

ウィリアム1世は教皇アレクサンデル2世からイングランド征服の許しを得る際、教皇が進める教会改革運動への協力を求められていた。1070年、三人の教皇特使が到着すると、ウィリアム1世は現職のアングロ・サクソン人大司教・司教ら5名を罷免して全てノルマン人・フランス人に入れ替えた。前職のスティガンドに替わりカンタベリー大司教となったランフランクは、1072年、ウィンチェスター教会会議でヨーク大司教がカンタベリー大司教に従属することを定め、1075年にはシャーボーン、セルジー、リッチフィールドの三司教座がそれぞれソールズベリー、チチェスター、チェスターに移す(34キング(2006)25頁)など体制の再編を断行、アングロ・サクソン聖職者にかわって要職をノルマン人聖職者に入れ替えていった。

ランフランクはイングランドにおける教会の独立性を守るためウィリアム1世と協力関係を築きつつ教皇アレクサンデル2世やグレゴリウス7世らとも良好な関係を保つなど巧みな政治力を発揮しながら修道院改革を推進した。アングロ・サクソン時代、イングランドでは教会が国王に従属して俗権と教権が未文化だったが、ランフランクの改革を通して教会会議の主催や教会法の制定などは引き続き国王の承認の下にあったが地方の訴訟については教会裁判所の管轄となるなど漸進的に改革が進んだ。一方、教会改革運動の主題となる聖職叙任権を教皇権に属するものとするようグレゴリウス7世から求めてられるとこれを無視して、国内では王の承認なくして教皇と認められないこと、教皇からの書簡を司教に伝達する場合は国王の承認が必要なこと、国内の訴訟は王の同意なく教皇庁へ上訴出来ないことが定められた(35]城戸毅(1991)218-219頁)。治世中はランフランクとの協力関係によって問題にならなかったが、両者死後次代のウィリアム2世下で聖職叙任権闘争が先鋭化することとなった。

子供たち

ウィリアム1世には王妃マティルダの他に側室の存在は確認出来ず、非嫡出子も記録に残っていない。男子はロバート(ロベール)、リチャード(リシャール)、ウィリアム(ギヨーム)、ヘンリ(アンリ)の四人がおり、早世したリチャードを除いて三人がウィリアム1世死後も存命だった。女子は史料ごとに混乱があり名前や婚姻関係、人数が確実ではない。ここでは通説となっているDouglas(1964)に従ってアガサ(Agatha)、アデライザ(Adeliza)、セシリー(Cecily)、アデラ(Adela)、コンスタンス(Constance)、マティルダ(Matilda)の六人を挙げる(36Douglas, David C. (1964). William the Conqueror: The Norman Impact Upon England. Berkeley: University of California Press.pp.393-395.)。

男子

- ロバート:1051年から1054年頃生-1134年没、ノルマンディー公ロベール2世

- リチャード:1056年以前生-1075年頃没

- ウィリアム:1056年から1060年頃生-1100年没、イングランド王ウィリアム2世

- ヘンリ:1068年生-1135年没、イングランド王ヘンリ1世

女子

セシリー、アデラ、コンスタンスの三人はそれぞれ事績も明らかだが、アガサ、アデライザ、マティルダの三人は実在性について諸説ある。十二世紀の歴史家オルデリク・ヴィターリスはアガサが後のレオン=カスティーリャ王アルフォンソ6世とハロルド・ゴドウィンソンと立て続けに婚約したとするが、同じく十二世紀の歴史家ロバート・オブ・トリニはハロルドの婚約者としてアデライザの名を上げる。オルデリク・ヴィターリスではアデライザは早期に宗教的な誓いを立て(修道女となること)、ウィリアム1世の重臣ロジェ・ド・ボーモンの庇護下にあったという。また、十二世紀の修道士・歴史家マームズベリーのウィリアムはセシリー、アデラ、コンスタンスの三人の名を挙げ、それ以外の名前不明の二人の娘がそれぞれアルフォンソとハロルドと婚約していたという。またギヨーム・ド・ポワティエはウィリアム1世の三人の娘がそれぞれメーヌ伯ユベール2世、アルフォンソ、ハロルドと婚約していたという。また、マティルダは「ドゥームズデイ・ブック」にのみ名前があるが詳細は不明(37Douglas, David C. (1964). William the Conqueror: The Norman Impact Upon England. Berkeley: University of California Press.pp.393-395.)。

- セシリー:1066年以前生-1127年没。カーン女子修道院長。

- アデラ:1137年没。ブロワ伯エティエンヌ2世と結婚、イングランド王スティーヴンの母。

- コンスタンス:1090年没、ブルターニュ公アラン4世と結婚

- アガサ?

- アデライザ?

- マティルダ?

参考文献

- 青山吉信編(1991)『イギリス史〈1〉先史~中世 (世界歴史大系)』山川出版社

- 朝治啓三,渡辺節夫,加藤玄(2012)『中世英仏関係史 1066-1500:ノルマン征服から百年戦争終結まで』創元社

- 上山益己(2021)『中世盛期北フランスの諸侯権力』大阪大学出版会

- 大沢一雄(2012)『アングロ・サクソン年代記』朝日出版社

- 近藤和彦(2010)『イギリス史研究入門』山川出版社

- 柴田三千雄(1995)『フランス史(1)先史~15世紀 (世界歴史大系) 』山川出版社

- 鶴島博和(2015)『バイユーの綴織(タペストリ)を読む―中世のイングランドと環海峡世界』山川出版社

- キング、エドマンド(2006)『中世のイギリス』慶應義塾大学出版会

- スノッリ・ストゥルルソン/谷口幸男 訳(2010)『ヘイムスクリングラ−北欧王朝史(三)』プレスポート・北欧文化通信社

- ハーヴェー、バーバラ(2012)『オックスフォード ブリテン諸島の歴史(4) 12・13世紀 1066年~1280年頃』慶應義塾大学出版会

- ベネット、マシュー他(2009)『戦闘技術の歴史2 中世編』創元社(書評)

- 寺尾直貴(2006)「ウィリアム征服王治世におけるイングランド人 : ハンティンドンシァの事例」(関西大学史学・地理学会『史泉 104』1-16頁)URI: https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/records/5344

- 塙浩(1979)「ノルマンディ公領の統治構造史(一〇三五年まで) 近来の研究成果を辿って」(『法制史研究 1979 29号』1-68頁)DOI: https://doi.org/10.5955/jalha.1979.1

- Douglas, David C. (1964). William the Conqueror: The Norman Impact Upon England. Berkeley: University of California Press.

- Morris, Marc.(2019). Was William the Conqueror a war criminal? The brutal story of the Harrying of the North. HistoryExtra.

- Simkin,John.(1997).The Battle of Stamford Bridge,Spartacus Educational.

- William I. Britannica.

- Norman Conquest. Britannica.

- Edgar The Aetheling.Britannica.

- Revolt, resistance and control in Norman England. BBC Bitesize.

- The Earls’ Revolt. GCSE History by Clever Lili.